「江戸の灯りは伊勢の菜種でもつ」と言われていたほど、伊勢(現在の三重県)は搾油(さくゆ)用菜種の栽培が盛んな地域でした。

菜の花(アブラナ科アブラナ属の花の総称)の蕾を食べる産地は全国にありますが、摘み取った茎葉を商品として出荷したのは1960年代の旧長島町の生産者が始まり。

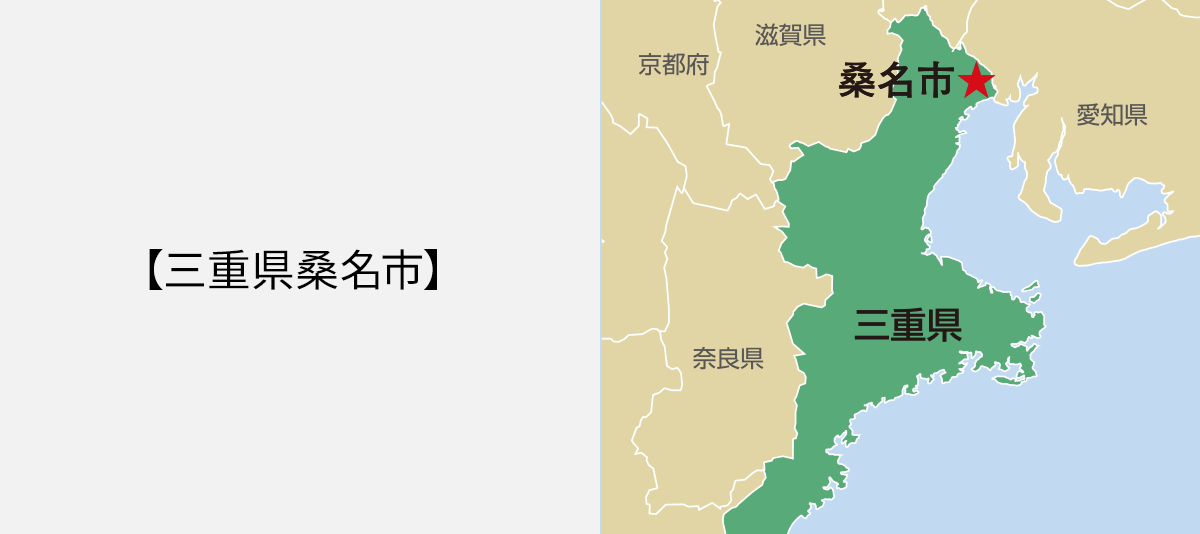

「三重なばな」の先駆的な産地、JAみえきたを訪ねました。

菜種栽培から生まれた「みえの伝統野菜」

美(うま)し国「みえの伝統野菜」のひとつ、「三重なばな」は、西洋種の菜の花の芯を若葉とともに摘み取ったものです。栽培の中心となっている旧長島町(現・桑名市長島町)は江戸時代から菜種の一大産地。生産者はわき芽の成長を促し、種がたくさん採れるよう、芯の部分を摘み取っていました。これを冬場の野菜として食べていたのがとてもおいしく、「ツミナ」として市場に出荷したところ好評で、1970年頃に商品名を「なばな」に統一して、JAによる共同販売が始まりました。1989年に「三重なばなブランド化推進協議会」を設立、同協議会が生産者に提供する種子で栽培されたものだけが「三重なばな」の名称で出荷されるなど、ブランド化が進められ、水稲の裏作として県内全域に生産が拡大されました。

「なばなは、米作りが終わった後の水田などを利用して栽培されます。早生(わせ)種と晩生(おくて)種を組み合わせ、8月末に種をまき、9月末に定植し、例年11~4月まで長期出荷しています」と、JAみえきた販売部園芸畜産課の伊藤大洲さん。

「一番手がかかるのは、定植です。トラクターで畝を立てて、苗を1本ずつ手で植えていきます。まだ暑い時期なのでなばなの苗が弱らないよう、午前中は畝づくり、気温と地温が下がる14時以降から数時間かけて植えつけます」と話すのは、栽培歴7年の生産者、丹羽(にわ)守仁さん。公務員を退職してなばな農家の3代目となり、約70アールの畑を手掛けるとともにそら豆、モロヘイヤなども栽培しています。

「9月は台風も心配です。この辺りは海抜ゼロメートル地帯なので、長雨が続くと畑が冠水する恐れがあります。根腐れを起こさないよう畝を高くして水はけを良くしています」と、丹羽さん。苗が根付いた後は追肥や防除を行い、こまめに生育管理します。

寒風吹きすさぶ中、1本1本手で収穫

西に鈴鹿山脈を望み、木曽川、長良川の大河に挟まれた水田地帯になばな畑が点在しています。

「収穫は1シーズンに4~5回行います。定植から約1ヵ月で摘芯を兼ねた1回目の収穫。その後、わき芽が約15~20cmに育つたびに収穫を繰り返します。適期を逃さないよう、収穫時は家族4人で一気に刈り取ります」と、丹羽さん。葉のうま味が増し、茎がほんのり甘くなるのは寒さや霜に当たる1~2月。伊吹おろしと呼ばれる北からの季節風が吹く中で、腰をかがめ、かじかむ手をさすりながら専用のナイフで1本1本刈り取ります。「大変な時もありますが伝統の味をつなぐ役割もあるし、消費者の『おいしい』の声を聞くと頑張ろうって思いますね」と、笑顔でやりがいを語る丹羽さんです。

収穫したら、作業場に運んで選別し、袋詰めします。多い日は20袋入り段ボールで40箱ほどを翌朝9時までにJAの集荷場へ出荷します。

「県内の全生産量の4割をJAみえきた長島地区で出荷しています。出荷最盛期の2月は1日の収穫量が約2.4tにもなり、集荷場の冷蔵庫がなばなでいっぱいになります」と、伊藤さん。JAを挙げて生産者の負担軽減とさらなる収量アップを目指すことで、新規就農者の増加へつなげていきたいと意気込みます。

みずみずしくてやわらかく、ほのかな苦みの中に甘みを感じる癖のない味わいで、地元では冬の青菜として親しまれています。おひたしや炒め物、和え物などの定番から天ぷら、パスタなど、どんな食材とも合い、いろいろな料理で楽しめる万能野菜です。「三重なばな」はビタミンCが豊富!お鍋に入れてもおいしいとのこと。寒いこの季節にぜひ食べてください。

(取材:2023年12月中旬)

●JAみえきた(長島)

【三重なばな】生産概要

生産者:70名

栽培面積:約14ヘクタール

生産量:約125t(2023年度)

主な出荷先:東海、新潟、北海道