枝付きで売られていたことから、その名が付いた「えだまめ」。

成長時に多くの水を必要とするため、昔は田んぼの畔(あぜ)にえだまめを植え、畔豆とも呼ばれていました。

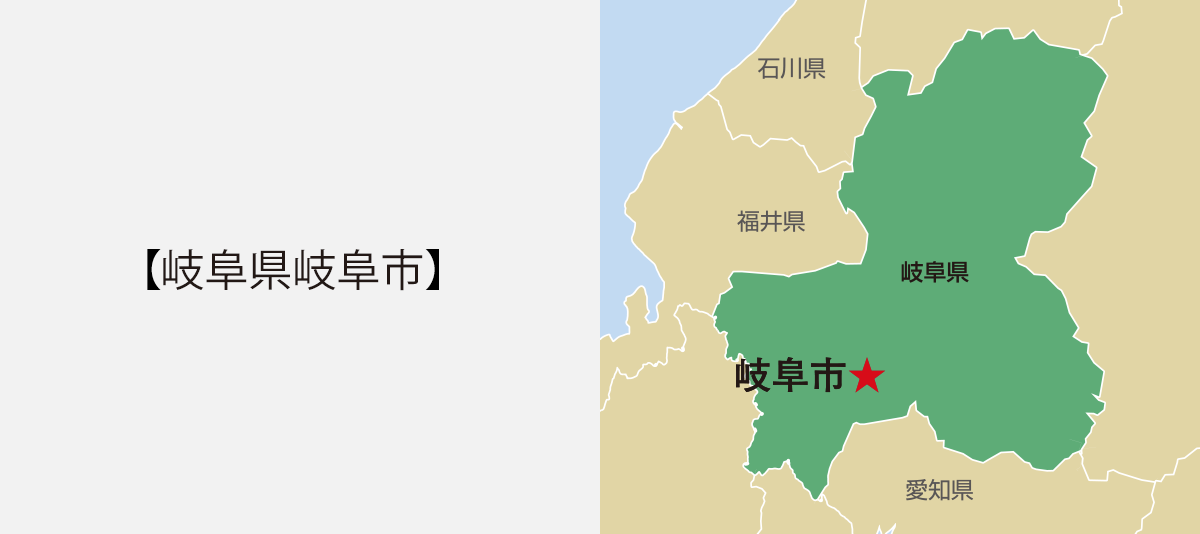

飛騨の山地と美濃の木曽三川(木曽川・長良川・揖斐[いび]川)を擁する意味で、古くから「飛山濃水(ひざんのうすい)」の地と呼ばれ、豊かな自然に恵まれた岐阜県。

長良川流域の岐阜市は、豊富な水と肥沃な堆積土で昭和30年代からえだまめを栽培する歴史ある産地です。

大粒で甘みの強い「岐阜えだまめ」はワンランク上のブランドと称されています。

作型や品種を変え、春から秋まで長期出荷

えだまめは産毛の色で「青豆(白毛枝豆)」「茶豆」「黒豆」と、大きく3種類に分けられます。本来は大豆を若採りしたものですが、品種改良が進み今ではえだまめ専用品種が400種類以上あるといわれています。

「えだまめの旬は7〜8月ですが、6月の父の日などのイベント用に市場ニーズが早まり、岐阜えだまめは4月下旬~11月中旬まで長期出荷をしています。ハウス、トンネル、露地と作型を変え、それに合わせて早生(わせ)、中生(なかて)、晩生(おくて)の品種を作付けして収穫時期をずらしながら栽培しています」と、JAぎふ 営農部園芸畜産課 黒野農産物流通センターの鷲見(すみ)将志さん。ハウス栽培は1月に種まきして4月から収穫、トンネル栽培は3月に種まきして6月から収穫、露地栽培は5月に種まきして7月から収穫となるため、作付け品種は青豆系を中心に15種類以上にも上ります。

「えだまめは鮮度が命。傷みやすいので、キズや折れなどの選別を徹底しています。生産者が枝から莢(さや)を外す時とサイズ分けをする時の2回と、選果場で1回チェックします。さらに予冷をかけ、鮮度保持フィルムを利用することで、料亭などでも使われる高品質なえだまめとして、市場から高い評価を得ています」と、鷲見さん。特に力を入れているのが、露地栽培における防虫ネットの使用です。えだまめは虫害が品質の低下を招く大きな要因。防虫ネットで覆うと、虫の侵入や強風などによるキズも防ぐことができ、農薬使用量を減らすメリットもあるとのこと。減農薬な上に見た目も良くなるため、防虫ネットのさらなる普及に取り組んでいます。

3日間の適期を逃さず収穫

岐阜駅から車で約20分。住宅地の合間にえだまめ畑が現れました。近づくとふわりとえだまめの香りが漂います。

「若採りのえだまめは、収穫適期が3日間しかありません。それを過ぎると莢が黄色になり、豆が硬くなって食味が落ちます。適期を逃さない収穫こそ、うま味ののった高品質なえだまめとなる最大のカギです」と話すのは、栽培歴40年以上の大ベテラン、JAぎふ えだまめ部会長の北川清典さん。27歳で家業を継ぎ、1.5ヘクタールの畑で春夏はえだまめ、秋冬は大根を栽培しています。

「えだまめはデリケートで、寒いと花が落ちて実ができないし、暑すぎると実のない空莢(からさや)が出てしまうので、天候を見ながら都度手を入れます」と、北川部会長。ハウスでは「福だるま」や「美濃錦」などの早生種の青豆を育て、露地では青豆と茶豆を掛け合わせた「湯あがり娘」や暑さに強く早生の青豆「えぞみどり」を栽培。近年の気候変動に対応するため、新しい品種も積極的に試しています。

収穫の時に気温が高いと傷みやすくなるので、初夏と秋は夕方も収穫しますが、真夏は早朝のみ。北川部会長の畑では、朝3時半から1時間ほどかけて家族3人で約1200本を刈り取ります。「えだまめづくりの中で一番大変なのは選別です。脱莢機(だっきょうき)で莢を取るのに午前中いっぱいかかるし、午後は作業台の前に立って、ずっと莢を洗いながら一つひとつ大きさ、形、色などをチェックして選り分けていくから腰に来て…」。そう言いながらも、丁寧に選別したえだまめの品質には絶対の自信を見せます。

【右】ひと莢ずつキズの有無などをチェックします

選果場では専門選果員が最終チェックを行い、自動計量・袋詰め機で1袋180gに詰めたものを人の手で箱詰めします。えだまめの呼吸をコントロールして鮮度を保つパッケージを使用し、徹底した温度管理のもとで出荷作業が行われます。

【右】自動計量・袋詰め機で作業効率アップ。箱詰め後は予冷庫で保管、翌朝に出荷します

シンプルな塩ゆでが一番好きと話す北川部会長ですが、最近はゆでると水に栄養が溶け出すので「蒸す」そうです。ゆでた時よりも味わいが濃く、うま味を楽しめるのだとか。ビールとえだまめの王道コンビも良し、豆ごはんで鉄板のおいしさを楽しむのも良し。栄養豊富なえだまめをたくさん食べて、暑い夏を乗り切りましょう。

(取材:2024年7月中旬)

●JAぎふ

【えだまめ】生産概要

栽培面積:約90ヘクタール

出荷量:約700t

主な出荷先:県内、関西