ごぼうは10世紀以前に中国から薬草として渡来しました。

今では野菜として栽培されていますが、日常的に食べているのは、世界でも日本人くらいです。

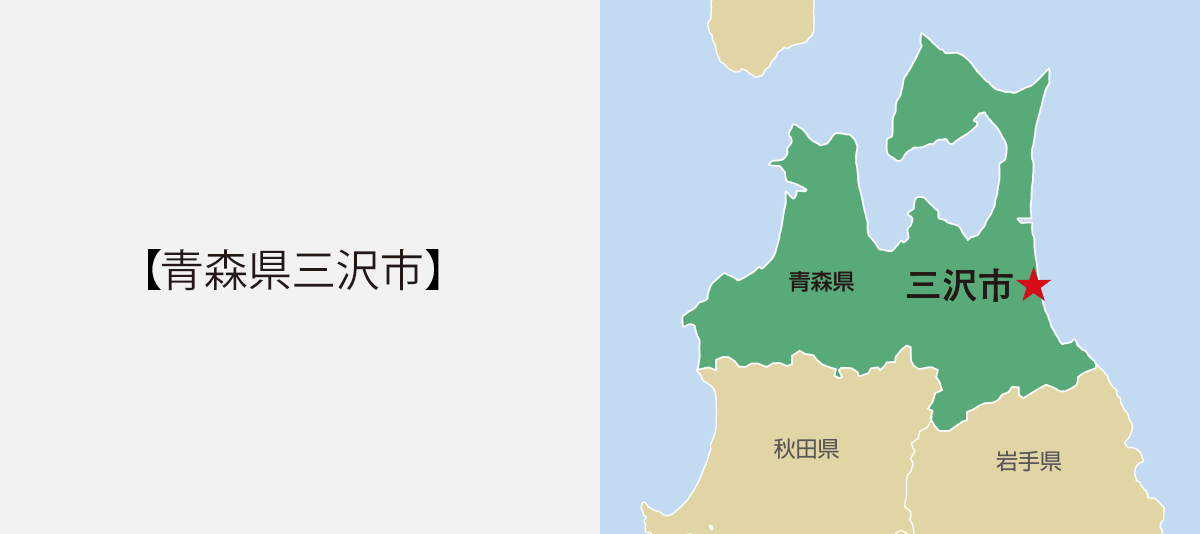

青森県は、ごぼうの生産量日本一、その中でも三沢市は県内で作付面積1位を誇ります。

収穫真っただ中のJAおいらせで、産地の特色などをお聞きしました。

長く太く伸びる土づくり

三沢市のある青森県南東部の太平洋沿岸。夏に吹きつける冷たいやませ(偏東風)は、かつては稲作に冷害をもたらす厄介な存在でした。しかし、ながいも、ごぼう、にんにくなどの根菜類にとって、この冷涼な気候と昼夜の寒暖差は生育に最適な気候条件となっています。

「ごぼう栽培は1970年頃からながいもの輪作体系の1つとして始まりました。この辺りは火山灰由来の黒ボク土層が1mにも達し、石の少ない土壌はごぼうを真っすぐ育てるのに向いています。今では日本一のごぼう産地です」と、JAおいらせ営農部本店指導課の江刺家(えさしか)武さん。JAおいらせでは、ひげ根が少なく肉付きの良い「柳川理想」に品種を絞って栽培。白肌で肉質がやわらかく、香りと食感が良い「柳川理想」は、市場から高い評価を得ています。

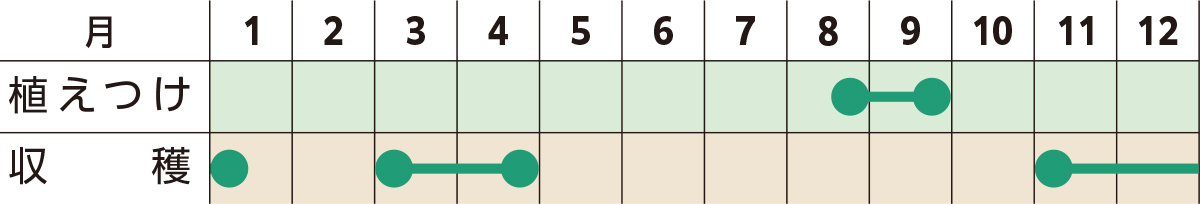

遅霜の心配がなくなる4月下旬~6月中旬に種をまき、9月末~11月に収穫後、貯蔵施設で保管しながら、翌年4月まで長期出荷しています。

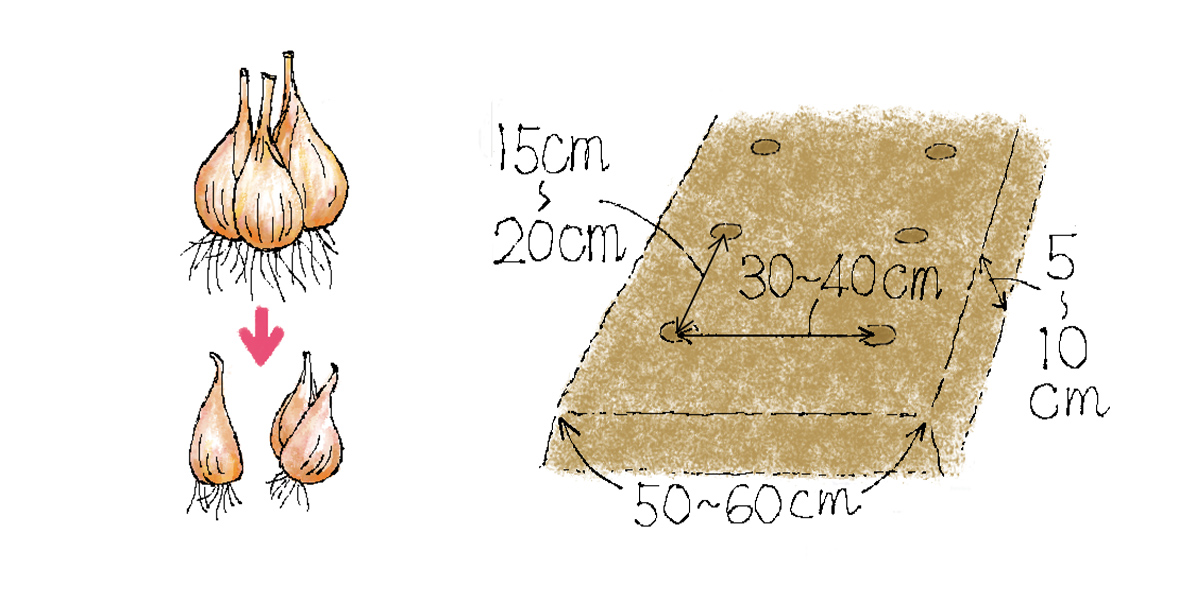

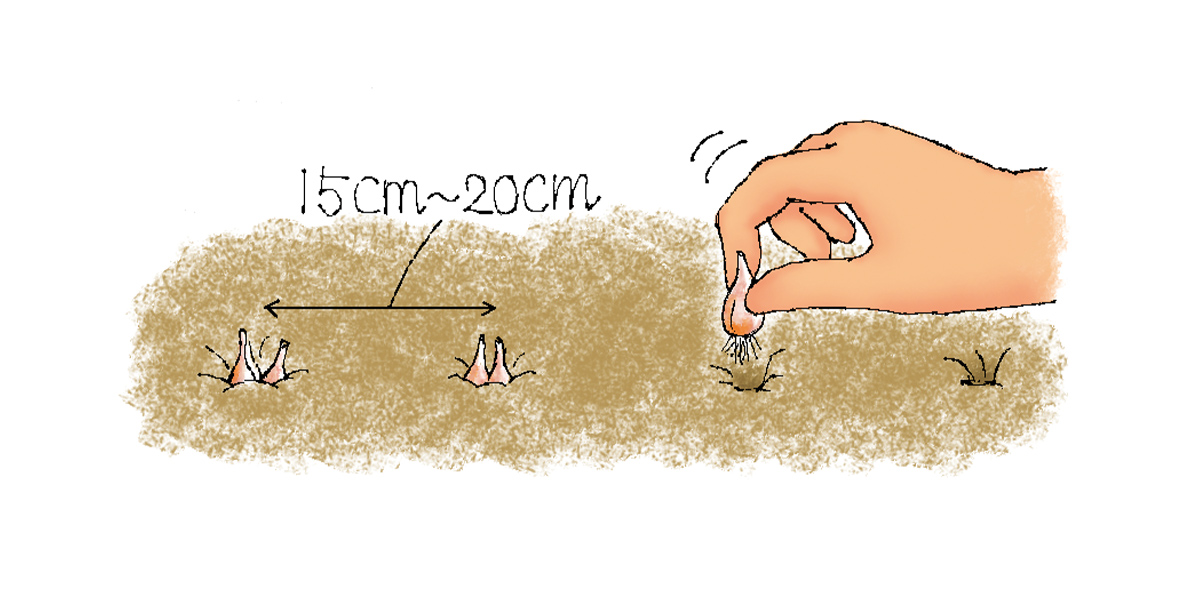

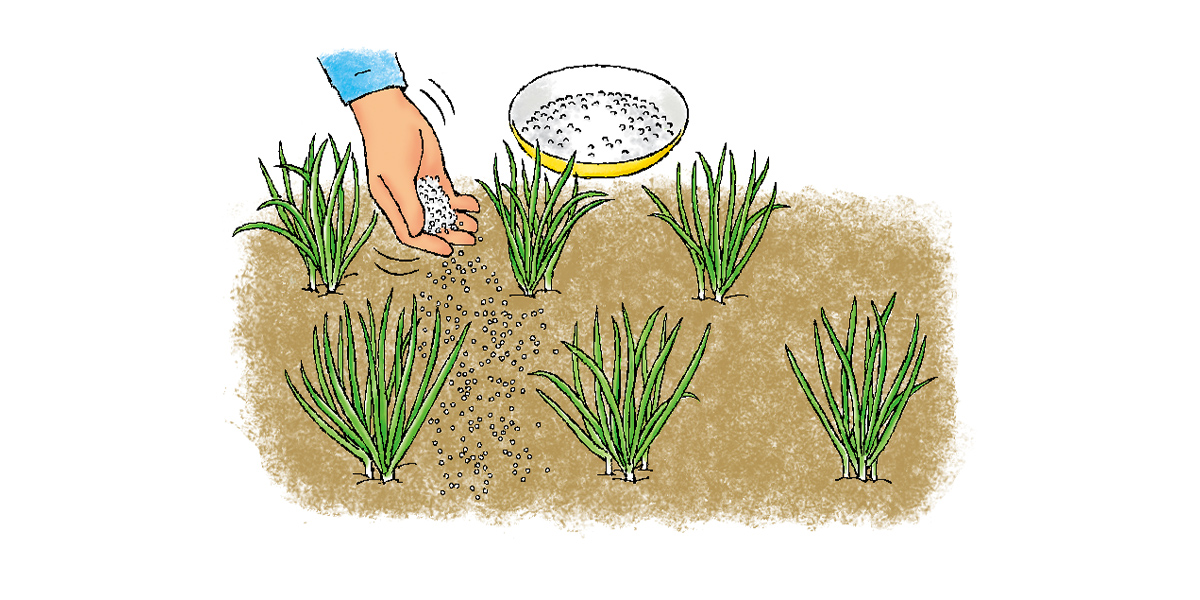

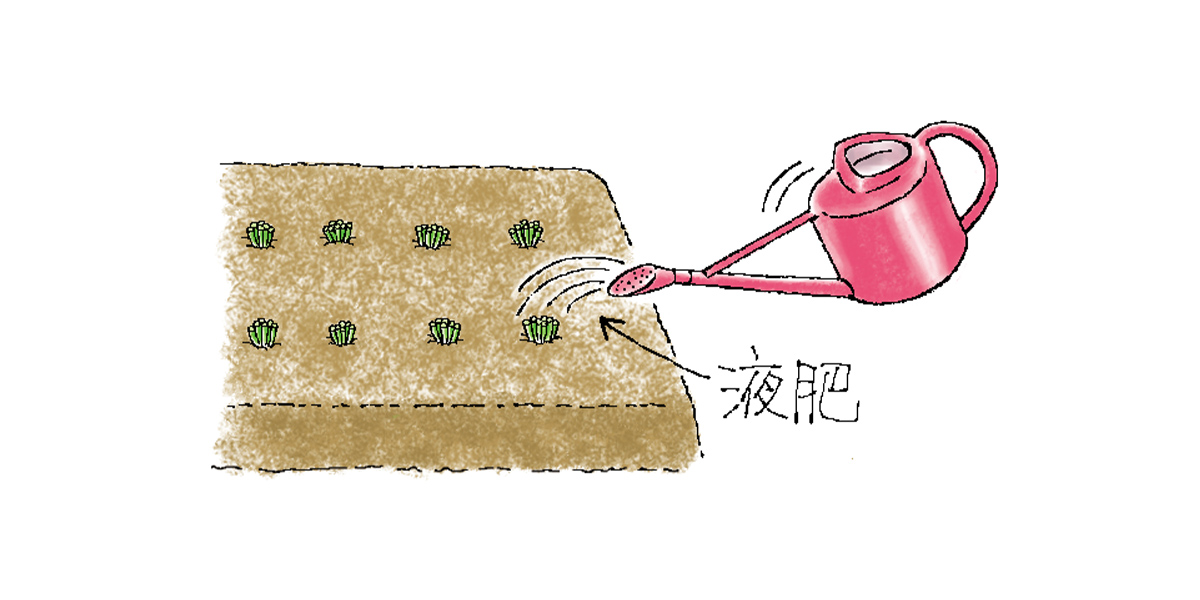

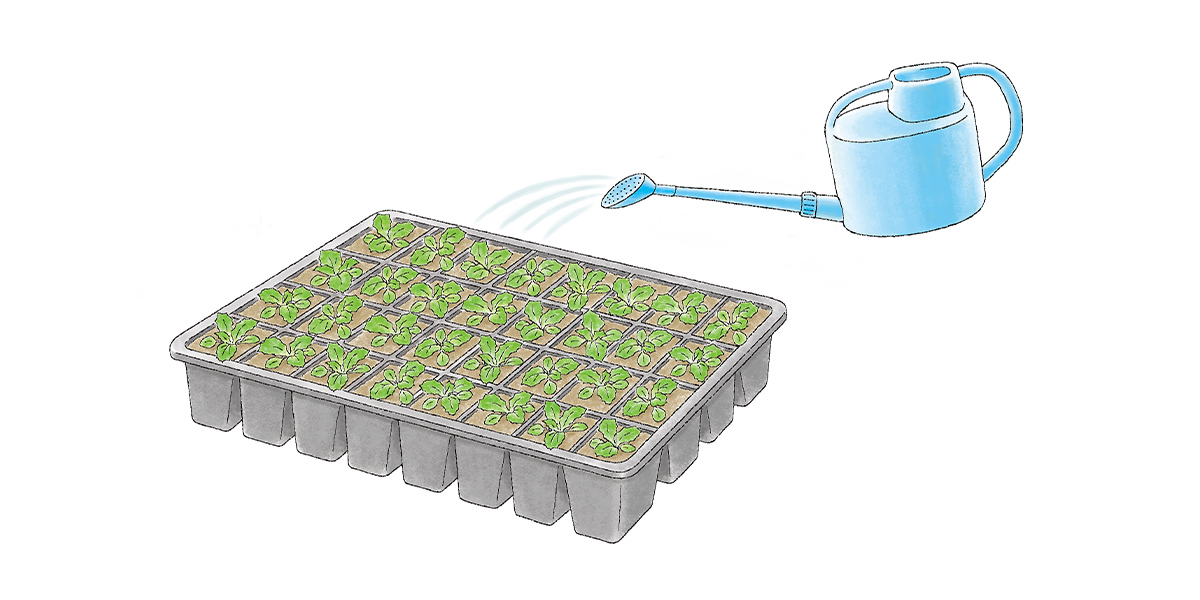

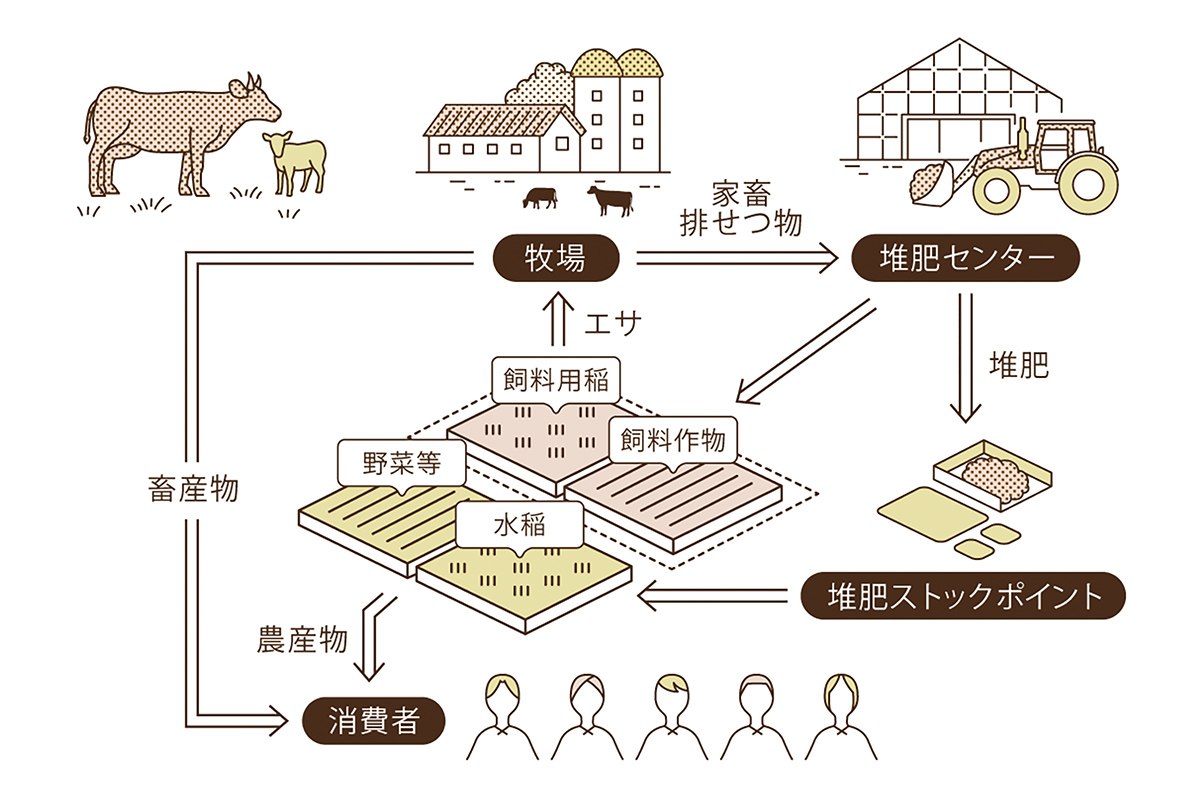

「ごぼうは土もの野菜なので『どれだけ良い土をつくれるか』で、品質が変わってきます。水分を求めて根を伸ばすので、土壌の保水性や通気性などを高めるために堆肥を入れ、足が沈み込むほどフカフカになるよう深く耕します。目指すのは長く太いごぼうです」と話すのは、JAおいらせやさい推進委員会三沢地区ごぼう部会の田中継美(つぐみ)部会長。15年前にトラック運転手を辞め、家業を継ぎました。土づくりに力を入れ、面積当たりの収量が増えたときはうれしくて、ごぼうづくりの面白さに目覚めたと話します。現在は7ヘクタールの畑でごぼうをはじめ、ながいも、にんじん、にんにくを輪作しています。気を付けているのは発芽をそろえること。「発芽がずれると先に発芽した株の葉陰に後発の株が入ってしまい成長しません。発芽に適した環境になるよう畑全体の水分量や種まきの深さを調整しながらまいています」。

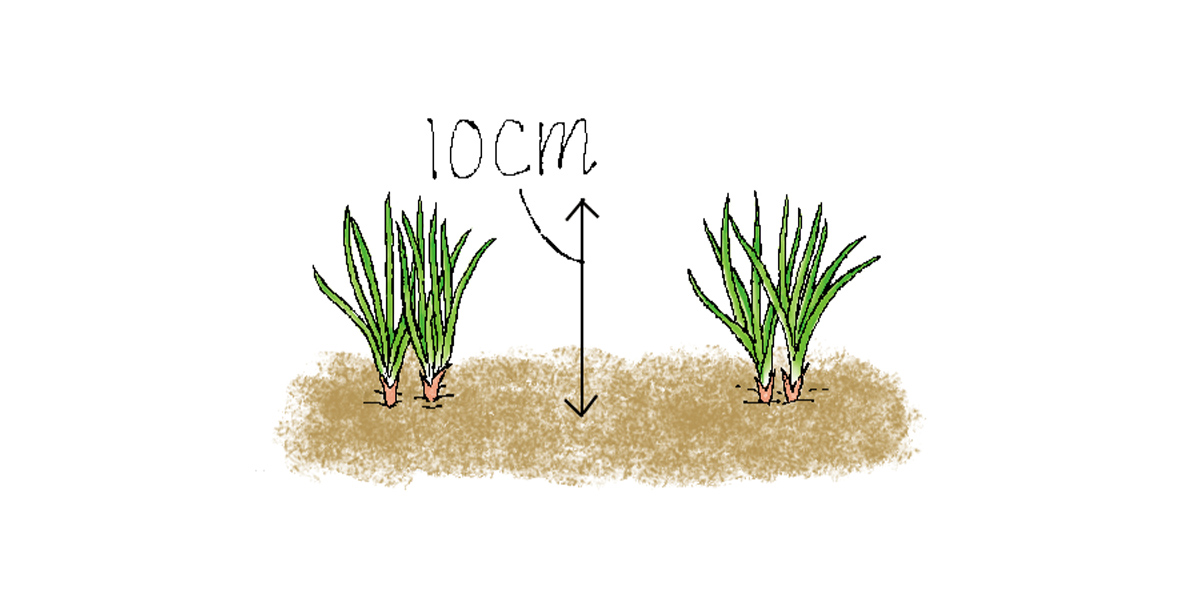

発芽がそろって葉と根が伸びる夏に、やませが吹いて地上の気温が低くなると葉の成長が鈍るため、養分が根に集中して長く太いごぼうになるのです。

葉を切り取ってから一気に掘り上げ

海近くの防風林に囲まれたごぼう畑では、葉が刈り取られ、トラクターに取り付けられた収穫機が次々とごぼうを掘り上げています。引き抜かれたごぼうは、自動的に20本くらいにまとめられ、畑にはごぼうの山が点々と築かれています。

「家族4人で作業するので、1人がトラクターを運転し、3人はごぼうの長さ・太さを選別しながら手で拾っていきます。ピーク時はこの回収作業が大変で」と、苦笑いの田中部会長。収穫最盛期の10~11月は7~16時まで、コンテナ8台分(約3t)を掘り取り、その日のうちにJAの選果場へ持ち込みます。

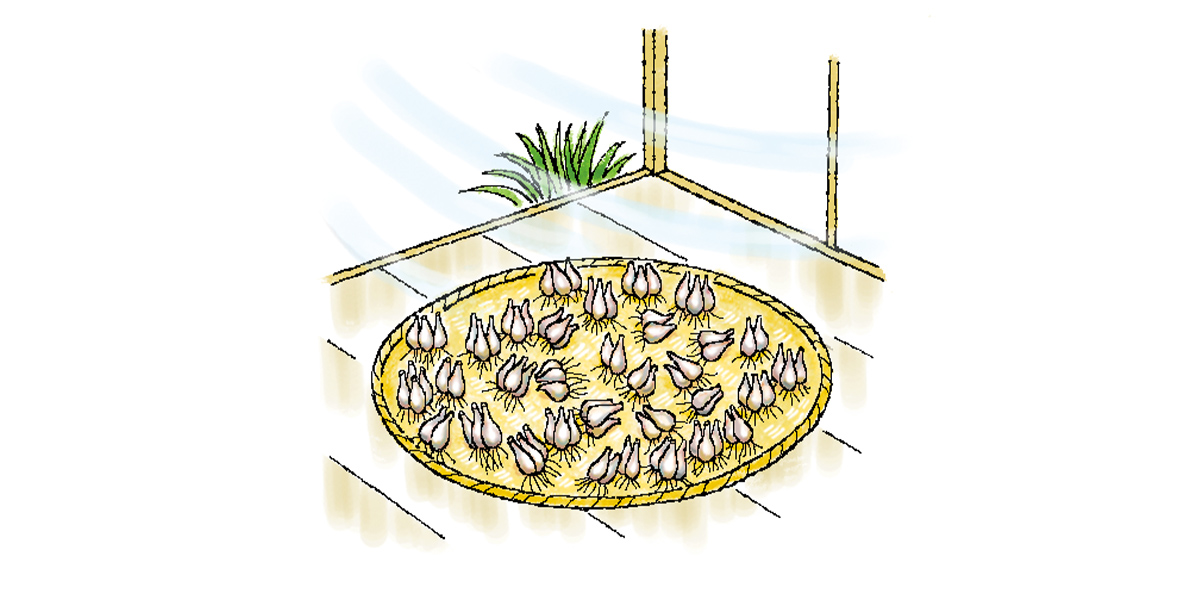

選果場では、鮮度を保つため土付きのまま茎の付け根を切り落として選別機へ。重さで分けた後は1本ずつ曲がりなどをチェックして、乾燥防止のビニールを敷いた10kg箱に詰めます。

【右】すぐに出荷するもの以外は、貯蔵施設で鮮度保持

「高齢化で離農する方も多く年々栽培面積が減ってきていますが、需要を伸ばすことで日本一のごぼう産地を守っていきたいです」と話す、JAおいらせの江刺家さん。コロナ禍で消費が縮小、当時は宣伝活動もできませんでしたが、今はすりおろしごぼうとにんにくのスープやごぼうを使ったドーナツなど、多彩な料理を載せたレシピブックを作り、都市部でのPRに力を入れています。

田中部会長のおすすめは、ごぼうと人参のサラダを食パンに載せて焼くオープンサンド。ごぼうらしいシャキシャキ感が楽しめるそうです。香りやうま味は皮の近くに多いので、土などはたわしで洗い、皮はこそげ落とす程度に。切り口が黒くなるのはポリフェノールによるもの。水にさらすと成分が流出して風味も落ちるので、さらしすぎないようにしましょう。ごぼうの滋味あふれる大地の味をさまざまな料理で存分にお楽しみください。

(2024年11月上旬取材)

●JAおいらせ

【ごぼう】生産概要

栽培面積:約300ヘクタール

生産者数:269人

出荷量:約6900t(2023年実績)

主な出荷先:全国(北海道、沖縄を除く)