野菜作りの基本作業「たねまき」の方法は大きく3通りあります。

まき方次第で、発芽率やその後の間引き作業、収穫量などにも関わってくるので、どんな野菜にどのまき方が向いているのか確認しておきましょう。

たねまきの方法

たねまきをしてたねが発芽するためには、それぞれの野菜に適した温度(発芽適温)があります。育てたい野菜のたね袋に記載されている「発芽適温〇度」を必ず確認し、適温に合わせて以下の方法でたねまきをしましょう。

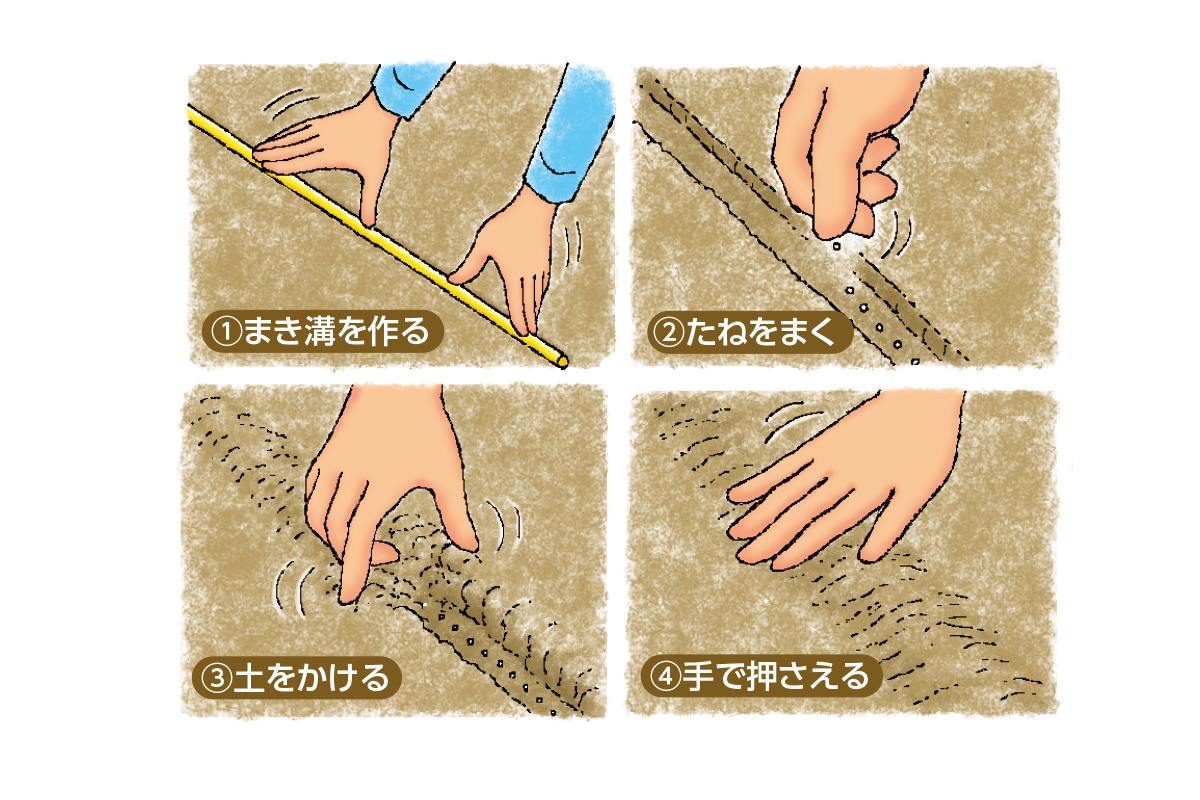

⚫︎すじまき

平らにした土の表面に支柱や板などを押し当ててまき溝を作り、たねが重ならないようにできるだけ均一にまきます。溝の両側の土を指でつまむようにして、たねに土をかぶせます。たねと土が密着するように手のひらで軽く押さえ、たっぷりと水やりしましょう。

★ホウレンソウ、コマツナ、シュンギクなど葉物やニンジン、カブなど

⚫︎ばらまき

平らにならした土の表面にたねをまきます。板などを使って軽く押さえるか、網目の細かい園芸用のふるいで均一に土をかけます。たねが流れないように優しく水を与えましょう。水やり後にたねまきしてもOKです。プランター栽培する葉物や間引き菜を楽しむなら、ばらまきが適しています。

★ベビーリーフ、リーフレタス、サラダ菜、ラディッシュなど

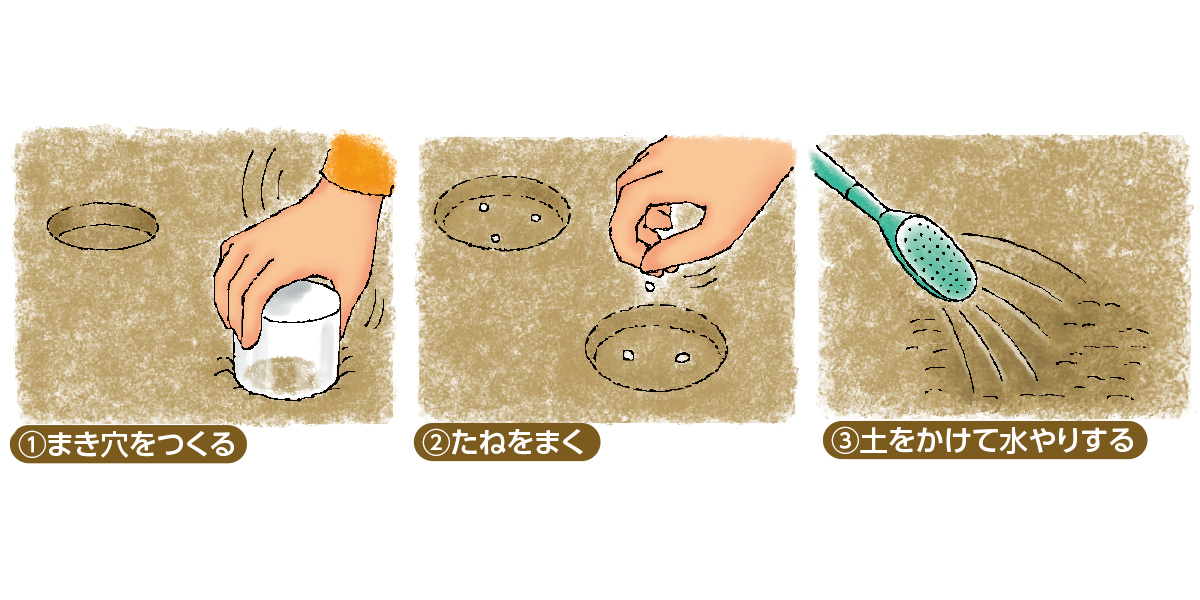

⚫︎点まき

ある程度の株間が必要な野菜やたねの大きな野菜に向いています。空き瓶や缶の底を利用して深さ1~1.5cmのまき穴を作り、たねの間隔をあけてまきます。土をかぶせて手で押さえてから水やりします。

★エダマメやインゲンなどの豆類、トウモロコシ、ダイコン、ハクサイなど

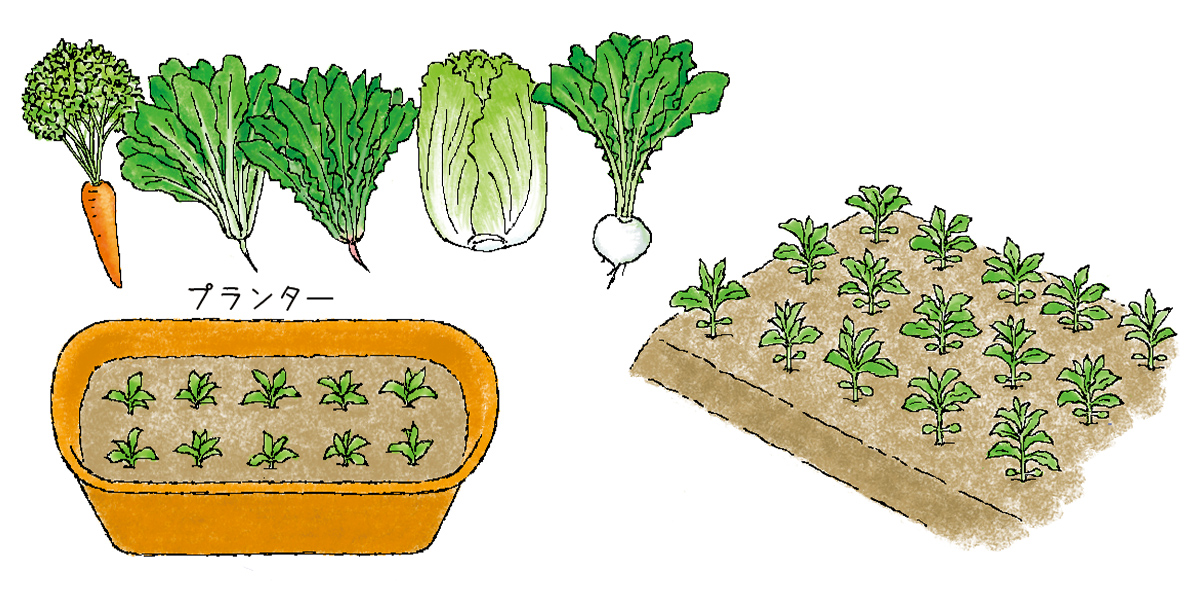

栽培方法の違い

⚫︎直まき栽培

たねを畑やプランターなどに直接まいて育てる方法です。移植を嫌う性質のものや短期間に育成する野菜が向いています。

★ニンジン、コマツナ、ホウレンソウ、シュンギク、カブ、ハクサイなど

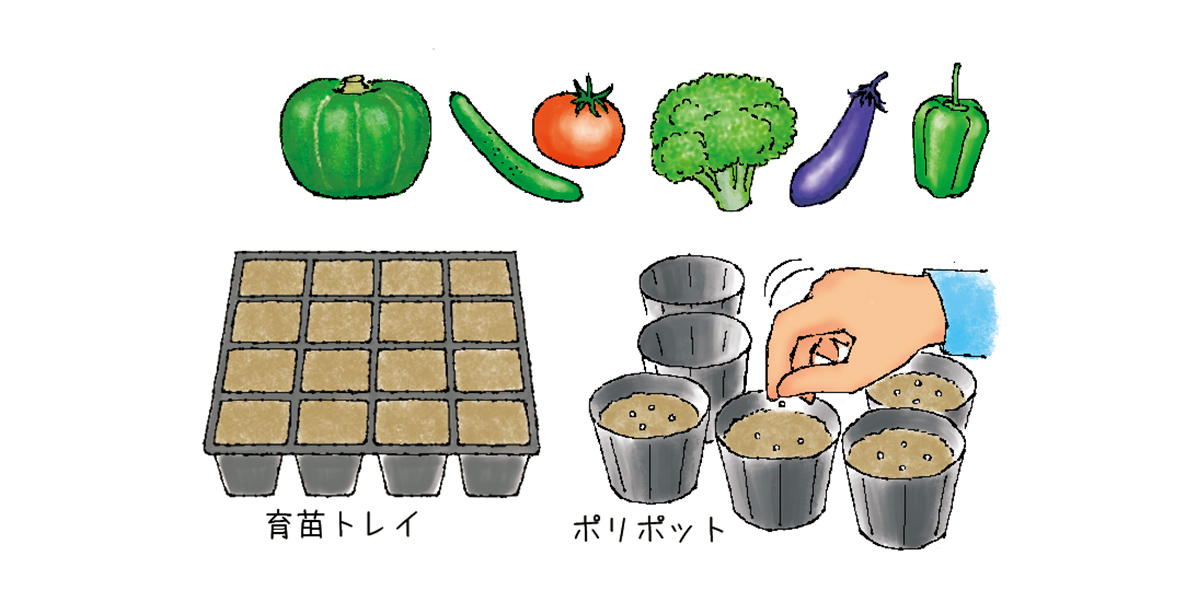

⚫︎移植栽培

ポリポットや育苗トレイなどで苗を育ててから畑に植えつける方法です。直まきでは管理しにくい野菜、育苗期間が長い野菜、植える株数が少ない野菜などに適しています。植えつけ適期に生長したら畑やプランターに移植しましょう。

★キュウリやカボチャなどウリ類、トマト、ナス、ピーマン、ブロッコリー、キャベツなど

好光性種子と嫌光性種子

野菜のたねには光があった方が発芽しやすい「好光性種子」と、光がない方が発芽しやすい「嫌光性種子」があります。かぶせる土の厚さはたねの直径の2~3倍が目安といわれていますが、好光性種子の場合はごく薄く土をかけましょう。

★好光性種子:ニンジン、シュンギク、レタス、セロリなど

★嫌光性種子:トマト、キュウリ、ナス、タマネギなど

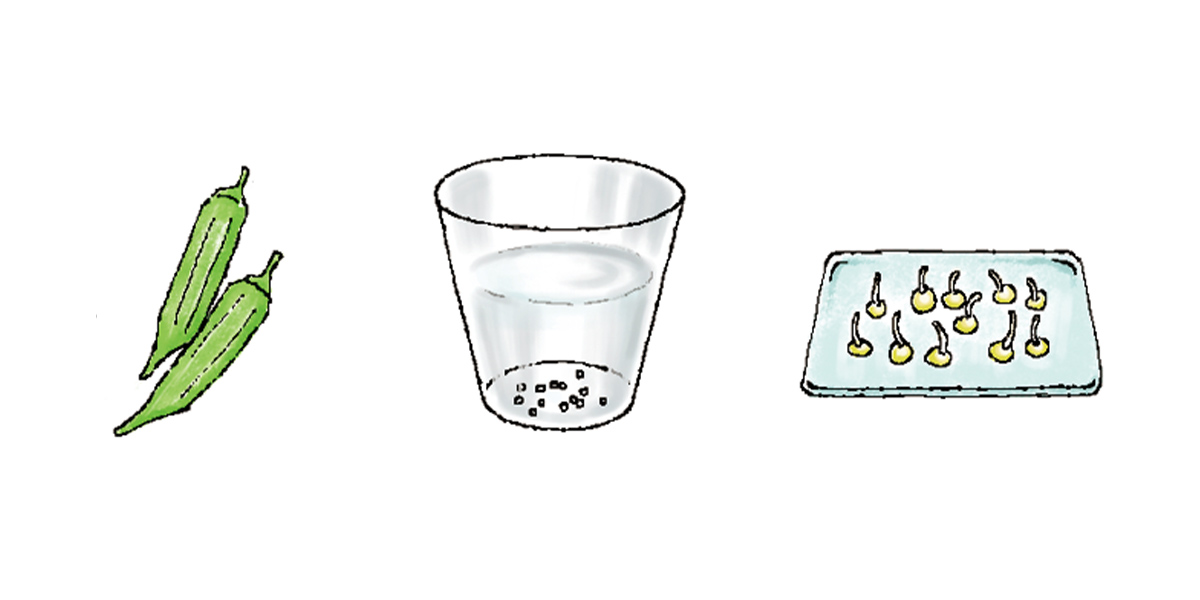

発芽率アップのコツ

オクラやニガウリなど皮が硬いたね(硬実種子)は、一昼夜水につけて吸水させてからまくと発芽がよくなります。また、温度が高い時期(25℃以上)にレタスやホウレンソウなどのたねをまく場合は、一昼夜水につけた後、冷蔵庫に2~3日入れて「芽出し」をしてからまきましょう。