寒さに強く暑さに弱いので、秋まき冬どりの栽培がおすすめです。

たねまき前には土の酸度調整をして、水はけのよい畑で育てましょう。

サラダホウレンソウや寒締めに適した品種も楽しめます。

生育適温は15〜20℃と冷涼な気候を好み、0℃以下の温度にも耐えられますが、25℃以上になると生育が悪くなります。

酸性土壌を嫌うので苦土石灰などを用いてpH6〜7に酸度調節します。ホウレンソウは移植を嫌う直根性なので、必ず畑に直まきして育てましょう。また、花芽が伸びてしまうトウ立ちは昼間の長さ(日長)が長くなると起こるため、街灯などで夜間でも明るいと日照時間と勘違いしてトウ立ちが進むので、栽培場所にも注意しましょう。

アクが少なく生食できるサラダホウレンソウや、肉厚で冬の寒さにあてて育てると甘味の増す寒締めホウレンソウに適した品種などがあるので、栽培時期に合わせていろいろ楽しむことができます。さらに、たねまきの時期を少しずつずらせば長期間収穫することもできます。

連作障害があるので、同じ畑での栽培は1〜2年あけましょう。

たねまき

深さの一定な1~2cm程のまき溝を作り、たねは1~2cmの等間隔で重ならないようにすじまきします。土をかぶせて表面を平らにならすように軽くおさえ、たねが流れないようにやさしくたっぷり水やりしましょう。

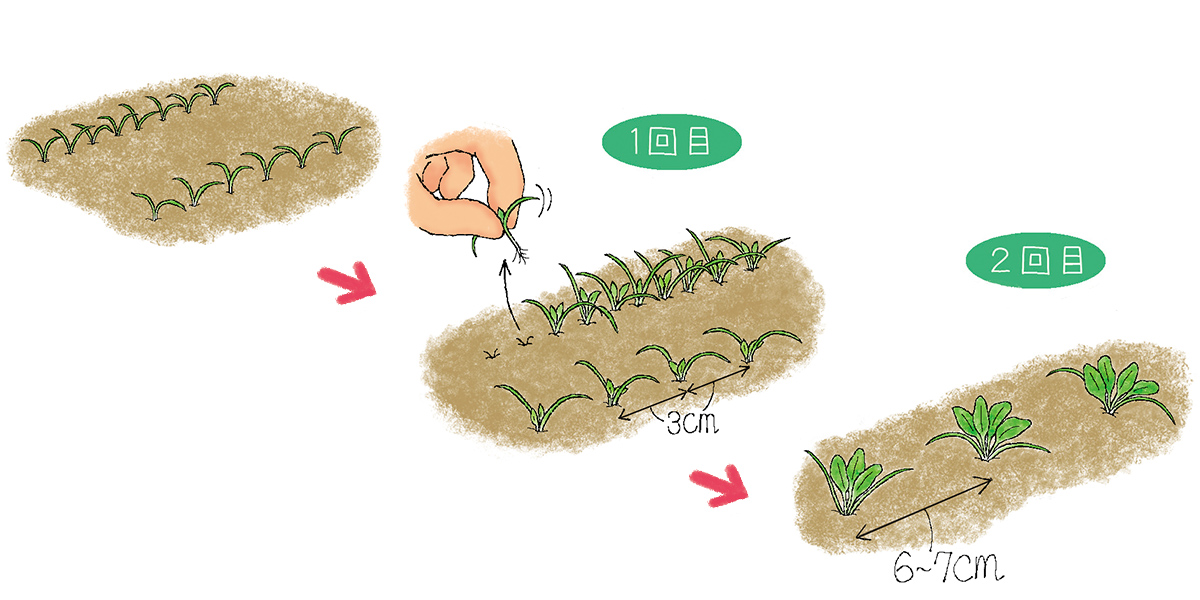

発芽・間引き

5~7日で発芽します。本葉1~2枚になったら葉と葉が重なりあわないように間引き、株間3cm程度にします。本葉3~4枚で株間6~7cmに間引きます。株元に軽く土寄せをしましょう。

ヨトウムシやアブラムシなどは秋でも活発なので、たねまき後は不織布や防虫ネットをかけて防ぐとよいでしょう。また、不織布のベタがけは、気温が低下してきた時にも効果があります。

追肥

通常は不要ですが、冬越しさせた場合には、成長が再開する春先に化成肥料(8-8-8)を1m2あたり50g程度散布してください。

収穫

草丈が20cmを超えて25cmくらいまでに収穫します。株ごと抜き取るか、ハサミやナイフを使って根元を切って収穫しましょう。

●土づくりワンポイントアドバイス

指導:岡本 保(元JA全農 肥料研究室技術主管)

ホウレンソウは酸性土壌を嫌う作物の代表格です。また根張りが深く、直根は1m以上の深さにまで伸びます。酸性土壌改良のための苦土石灰1m2あたり100g程度(石灰類をしばらく施用していない畑では200g、直前作で施用していれば50g程度)と、土をやわらかくし根張りを良くするための完熟堆肥1kg程度を、たねまきの2週間以上前に散布し、できるだけ深く耕しておきます。

元肥は、たねまきの1週間前に、化成肥料(8-8-8)1m2あたり100~150g(気温の低い時期の栽培ほど多めに)を散布し、土に混ぜ込みます。

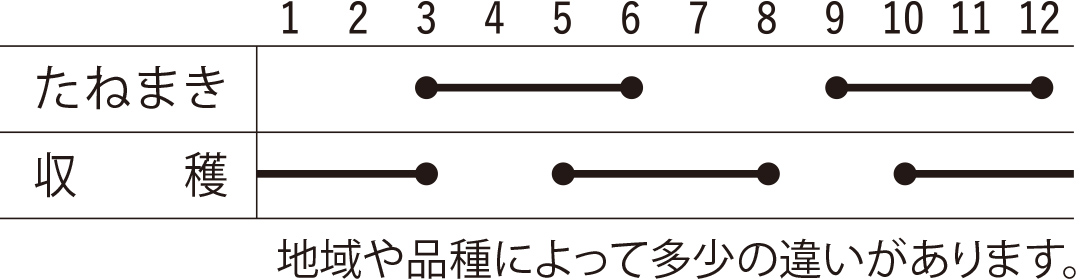

●ホウレンソウの栽培スケジュール

(ベランダでも畑でも栽培できます)