加賀れんこんは、金沢市農産物ブランド協会が認定する「加賀野菜」のひとつです。

地元では郷土料理だけでなく普段の食卓に欠かせない人気食材で、出荷量の約7割は北陸3県で消費されています。

もっと全国に加賀れんこんのおいしさを広めたいと生産量の拡大などに積極的に取り組んでいるJA金沢市を訪ねました。

積雪地帯の風土が独特な粘りを育む

「蓮根」の文字どおり、はすの地下茎を食べるれんこん。加賀れんこんは、約300年前、加賀藩5代藩主前田綱紀(つなのり)の時代に薬用として城中で栽培したのが始まりとされています。

「普通のれんこんと比べて節と節の間が短く小ぶりですが、肉厚なのが自慢です。粘土質土壌の深いところで育つので、土の重みをはね返すため密度が高まり、繊維のきめが細かくなります。また、夏は暑く冬は積雪する寒暖差の激しい気候によって、豊富なでんぷん質が蓄えられ、強い粘りのある食感に育つのも特徴です」と、JA金沢市アグリセンター中部松寺の高田雄介さん。

れんこんは冬野菜のイメージが強いですが、出荷時期は8月中旬から翌年5月までと長期間にわたります。

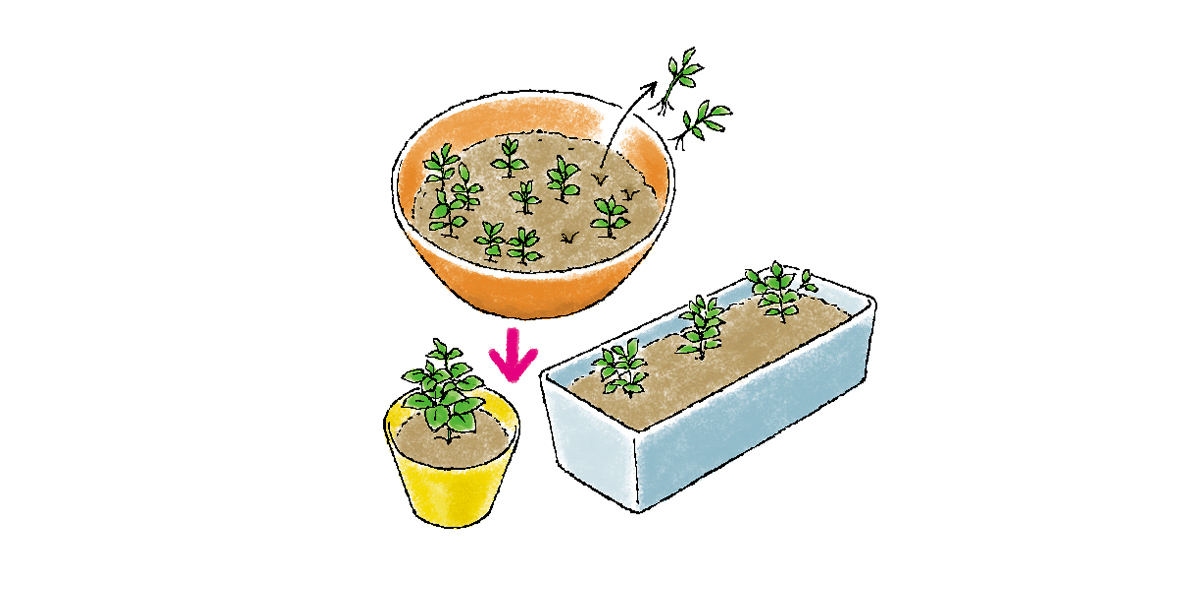

「4月中旬から5月上旬に種れんこんを植えつけると、8月には収穫できるまでに成長します。秋に葉や茎が枯れた後は休眠するので、そのままれんこん田において、収穫量を調節しながら長期出荷を行っています。表皮が茶色ですが、これは収穫直前まで葉や茎を刈り取らずに、自然に枯れるまで残したことで表皮に土の酸化鉄が付いたもの。収穫まで呼吸をしていた新鮮なれんこんの証なんです」と語るのは、JA金沢市加賀れんこん部会の北 博之 部会長。11年前から加賀れんこんの栽培を始め、現在は約2.7ヘクタールのれんこん田を手掛けるとともに、米、大豆、大麦も栽培しています。

収穫は8月から始まりますが、うま味がのってくるのは9月中旬以降とのこと。

「出荷ピークの11~12月になると、蓄えられたでんぷん質が休眠中に糖に変化し、甘くもっちりした食感が出てきます」と、北 部会長。夏はシャキシャキ、秋はもっちり、冬は糸を引くほど強い粘りと、時期によっていろいろな味わいが楽しめるのも、加賀れんこんならではです。

手探りで1本ずつ丁寧に収穫

金沢市と内灘町にまたがる広大な干拓地が、河北潟(かほくがた)です。収穫は、れんこん田の水を抜いて鍬で掘り出す伝統的な「鍬掘り」と、水を張ったままポンプの水圧で掘る 「水掘り」の2種類があり、河北潟は「水掘り」で行います。

「他の葉より小さい『止め葉』ができると収穫時期です。ポンプの水圧で泥を吹き飛ばし、手の感覚だけで1本1本れんこんを探して丁寧に引き抜きます。連なる節の途中で折れたり、傷ついたりすると出荷できないため、手の力のかけ具合など慎重さが求められます」と、収穫の難しさを話す北 部会長。手元が見えない水中での作業は勘が頼りです。また収穫は、夏は深夜1時から、冬は朝6時から約5時間にわたって行われるので、何よりも根気と熟練の技が求められます。

「水深が60cmほどあり、泥土なので動きづらく、冬は雪や水面に張った氷を避けながらの作業となり大変です。でも毎年心待ちにしている人がいるので、部会一丸となって頑張っています」。

収穫したれんこんは、自宅の作業場で根などを切り取り、全体をチェック。大きさによってLから3Sまでの5段階に選別して5kg箱に詰め、17時までに集荷場へ出荷します。LやMが全体の7割を占め、多い時は1日50箱ほどになるといいます。

「全国規模の産地を目指して、栽培面積の拡大を図っていきたいです」と話す、JA金沢市の高田さん。研修制度など新規就農のサポート体制を確立して生産者を増やすとともに、全国の市場へPRを進めています。

【右】加賀れんこんのPRのため、加工品をキッチンカーで販売しています

北 部会長のおすすめの食べ方は、弱火でじっくり焼いた厚切りれんこんステーキと、汁にすりおろしを落として作るすり流し汁。つなぎを必要としない粘りを生かした料理といえば、もっちり食感が楽しめる郷土料理のはす蒸しも有名です。れんこんは、食物繊維やビタミンCが豊富で、寒さで代謝が落ちる冬におすすめの食材。お正月料理だけでなく、日々の食卓でも活躍間違いなし。藩政時代から栽培されてきた加賀れんこんが持つ、独特の風味と粘りをぜひお試しください。

●JA金沢市

【加賀れんこん】生産概要

栽培面積:45.8ヘクタール(2022年実績)

生産者:45名

出荷量:約578.7トン(2022年実績)

主な出荷先:北陸3県、関東、関西、中京