丹波大納言小豆は丹波栗、丹波黒大豆とともに丹波市特産物として知られています。400年以上前から兵庫県丹波地方で栽培され、粒が大きく俵型、鮮やかな濃赤色で光沢があり、皮が薄いのに煮ても破れにくいのが特徴です。

古くより和菓子屋から求められてきた人気と品質で、小豆の最高峰と言われる、丹波大納言小豆発祥の地を訪ねました。

400年の歴史と一粒へのプライド

古来より、小豆の赤い色には魔除けなど神秘的な力があると信じられ、赤飯やぜんざい、おはぎなどとして、子どもの成長や長寿などを祝う慶事や行事食に使われてきました。大粒で煮ても皮が破れにくい特徴を持つ品種は「大納言」と呼ばれます。

「切腹しないで済む公卿の官位『大納言』に例えて名付けられたと言われています。丹波市春日町には『大納言小豆発祥之地』の記念碑があり、江戸時代にはすでに栽培されて、朝廷や幕府に献上されてきた歴史ある特産品です」と、胸を張るJA丹波ひかみ営農経済部営農振興課の山本健太さん。「あん」の原料として、全国の和菓子屋から高い評価を得ており、その品質はお墨付き。しかし、近年は生産者の高齢化や異常気象などの影響もあり、生産量が伸び悩んでいます。

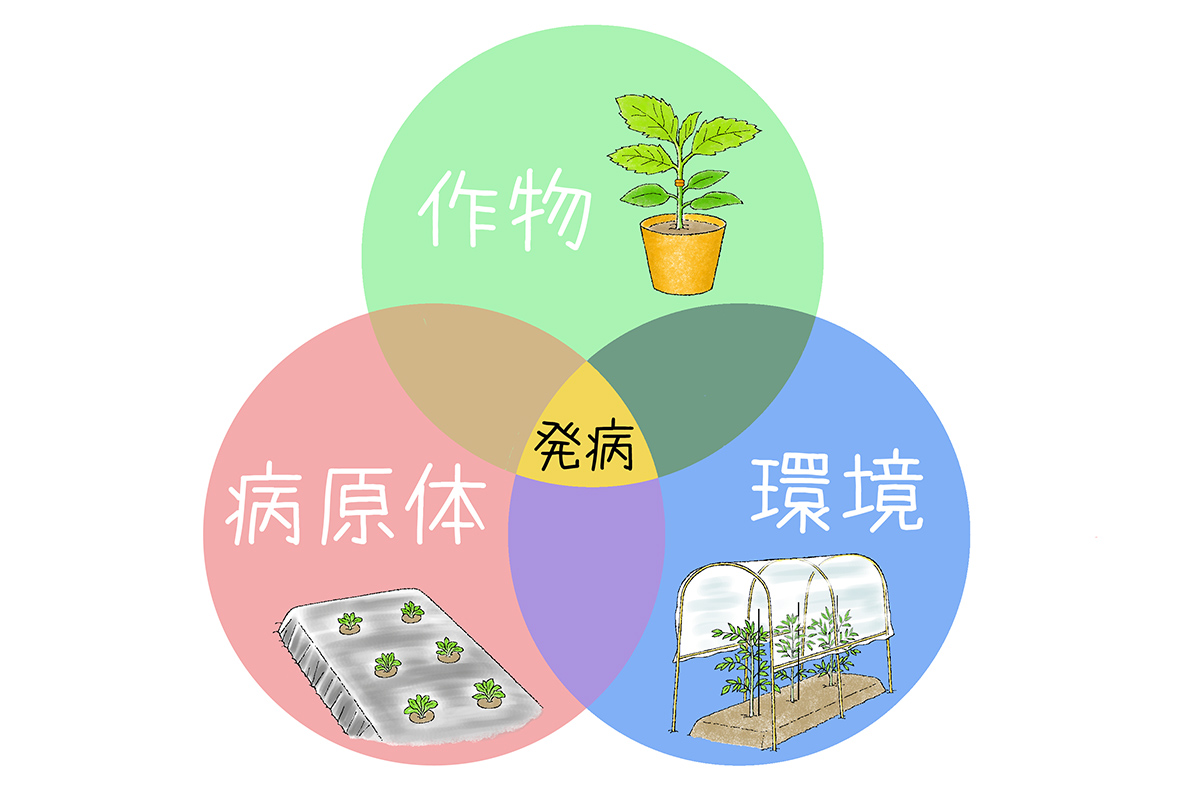

「小豆は天候に大きく左右される上、手のかかる作物です。天候不順で種まきや収穫時期が遅れたり、病害虫が発生したりすると、どうしても手が回らなくなってしまいます。そこで、JAでは出荷場に色彩選別機を導入。手作業で時間のかかる選別作業を引き受け、収穫に専念してもらっています」と、JA丹波ひかみの山本さん。

また、JAの子会社である(株)アグリサポートたんばでは、高齢のため続けられなくなった生産者の栽培の請け負いや、機械化できていない生産者の作業を一部手伝うなど、伝統ある丹波大納言小豆の栽培面積を維持・拡大するためのサポートを行っています。

排水対策が一番のポイント

収穫作業真っ只中の小豆畑を訪れ、(株)アグリサポートたんばの奥野 誠さんにお話をお聞きしました。

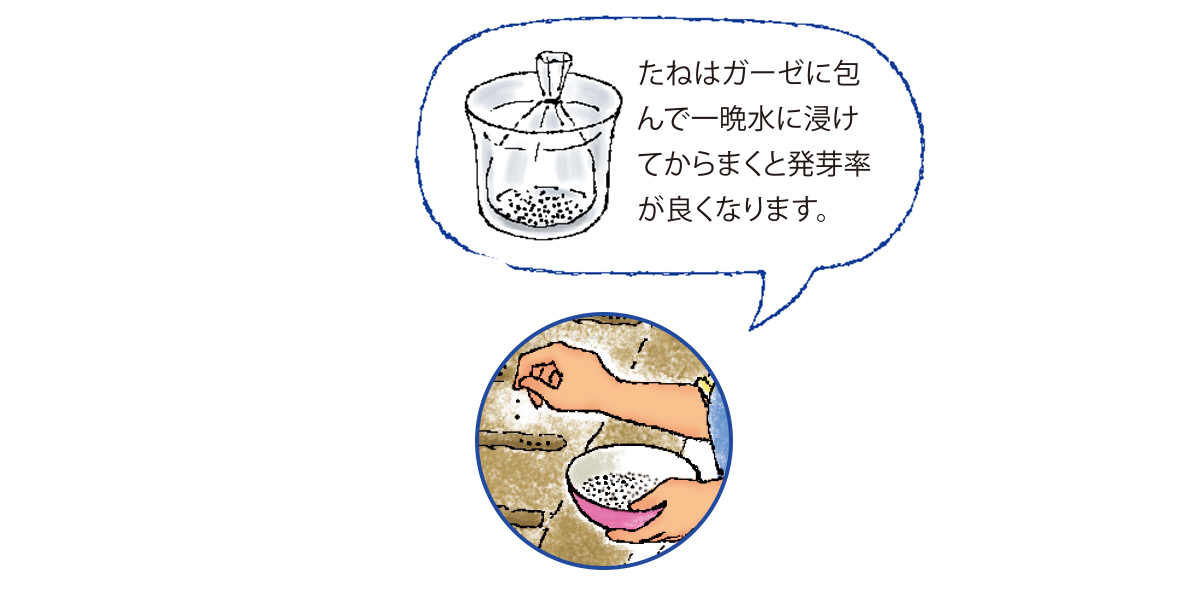

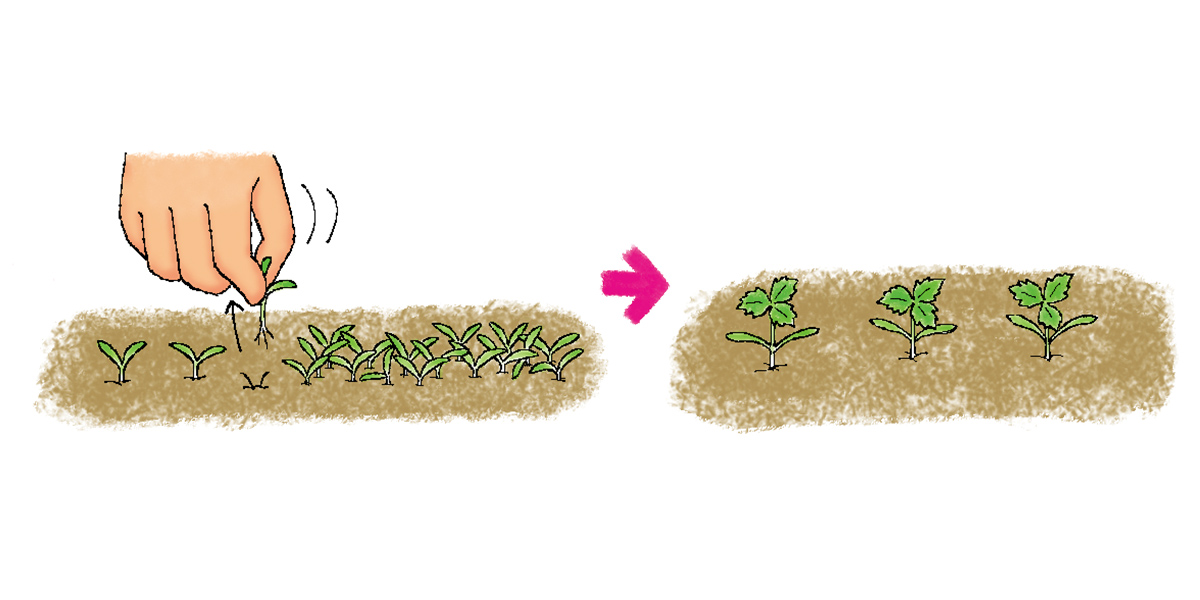

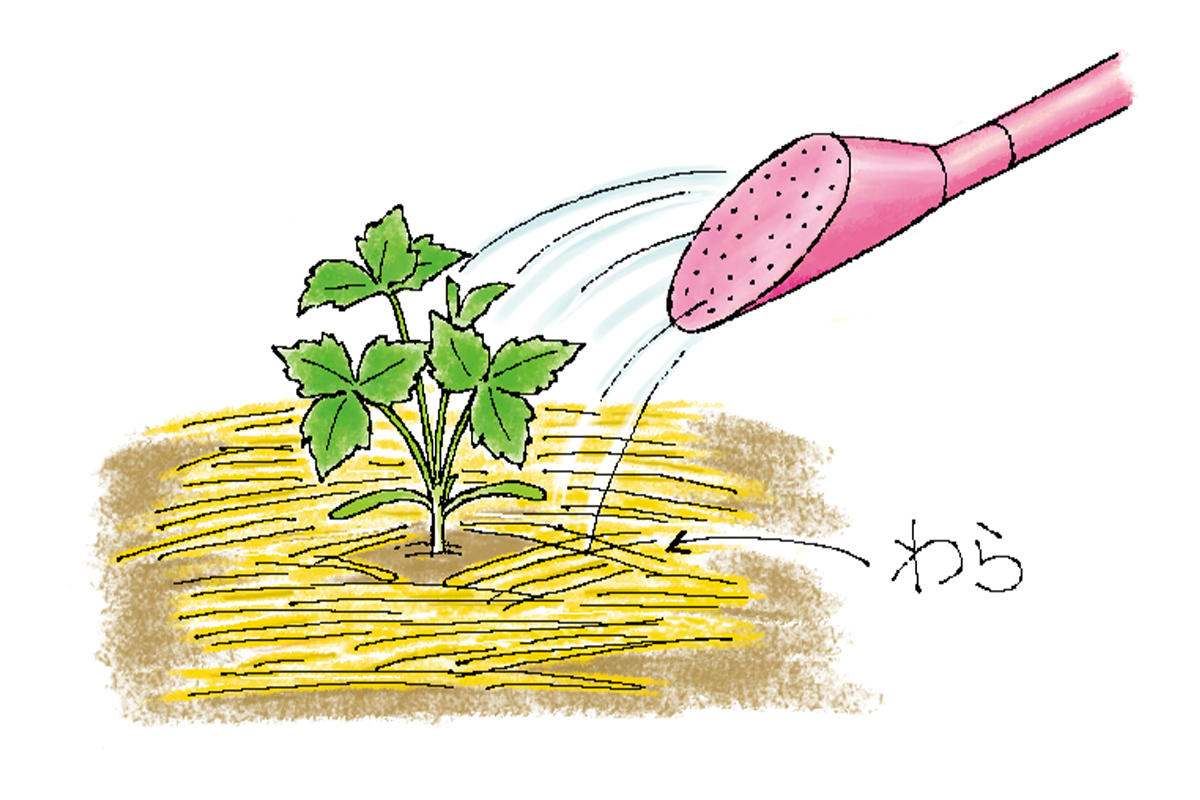

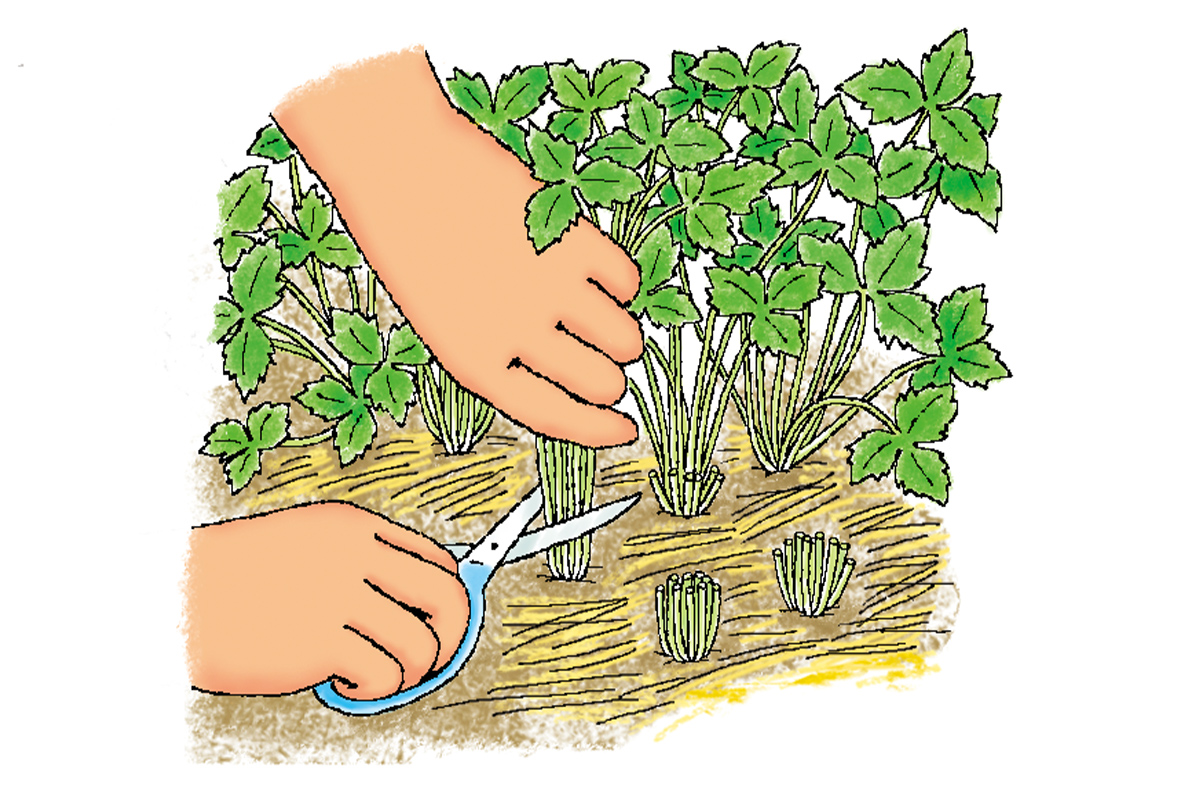

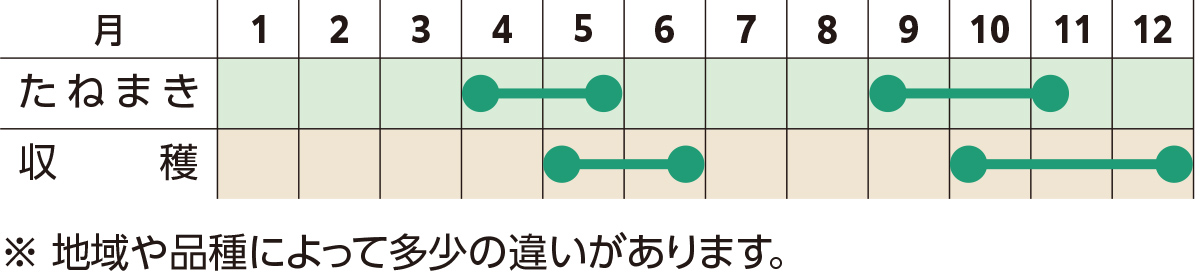

「当社では現在、小豆をはじめ米、小麦、いちご、黒ごまなど約30ヘクタールを6名の社員で管理しています。小豆は100~200アールから始めて現在、510アールまで栽培面積を広げてきました。小豆の栽培で一番肝心なのが排水対策です。小豆は水分に弱く、長雨が続くと根腐れして苗が全部ダメになってしまいます。7月中旬の種まき時期は、梅雨と重なるので、雨水が溜まらないようにしっかり高く畝立てすることが大切です」とのこと。雑草対策や天候不順による病害虫防除などに気を配りながら成長を見守り、11月中旬~12月中旬にかけて成熟したものから順次収穫していきます。

機械で株を収穫して莢(さや)から豆を取り出す脱粒(だつりゅう)作業、その後は豆の水分が17%以下になるまで乾燥機などに入れて乾燥させ、ゴミや形の悪いものなどを手選別してから出荷となります。この細かくて手間のかかる選別作業をJAが一手に引き受けて作業の省力化が図られました。

【右】3種類の網を通して粒の大きさを2L、L、Mに選別

「畑の周りは山で、この辺は鹿が多い。電気柵を張り巡らせているけど、荒らされてしまいます」と獣害を嘆きます。それでも「この地でしか栽培できない伝統の特産品だから、しっかり守り受け継いでいきたい。2022年からは種子用の栽培も行っています」と、奥野さん。品種改良はせず、良質のものを選抜しながら翌年の種子用にしています。

全国の小豆生産量の90%以上が北海道産です。丹波大納言小豆は1%に届くかどうかという生産量。伝統の味を知って受け継いでもらうために、丹波市では小・中学校の給食で小豆料理を提供しています。市内でも大納言小豆を使ったぜんざいを供するお店が増えるなど、小豆のおいしさや価値を再認識してもらうよう地域全体でアピールしています。

手間がかかり難しそうな赤飯も、炊飯器を使えば自宅で簡単に作ることができます。小豆を煮ると煮汁が赤くなりますが、赤い色はポリフェノール。食物繊維やサポニンなども含まれています。丹波大納言小豆は希少ですが、日々の暮らしに小豆を取り入れてみませんか。

(取材:2023年11月下旬)

●JA丹波ひかみ

【丹波大納言小豆】生産概要

生産者:約900人

栽培面積:約280ヘクタール

出荷量:200トン弱

主な出荷先:京都など