北海道で牛というと酪農を思い浮かべますが、実は肉用牛の飼養頭数も日本一。30を超えるブランド牛が揃います。

「サロマ和牛」は、肉牛生産と酪農を手がけるトップファームグループ※1が生産する黒毛和種のブランド。

赤身のうまみと霜降りの脂とのバランスの良さに定評がある牛肉は、安全・安心を目に見える形にし、SDGsにも配慮した、牛が快適に暮らす牧場から生まれています。

※1 株式会社トップファームを本場にパシフィックファーム株式会社、サロマ肥育センター株式会社、株式会社オックスから成る牧場グループ

独自の管理システムでトレーサビリティは万全

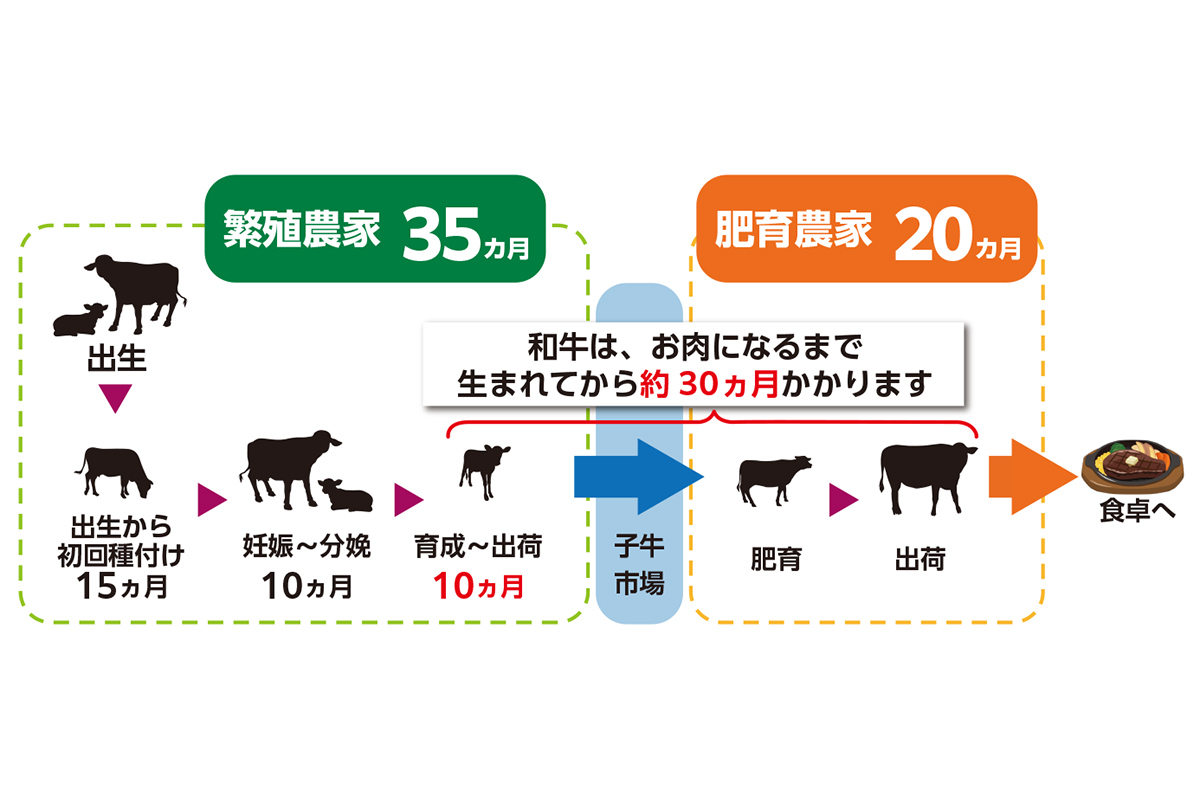

北海道東部のサロマ湖に面した佐呂間町に、約400ヘクタール※2もの広大な敷地で肉用牛と乳牛を合わせて約1万4000頭飼養するトップファームグループの牧場があります。黒毛和種は28ヵ月齢(約850kg)で出荷されます。和牛生産では繁殖と肥育の分業が一般的ですが、同社は「子牛から成牛まで同じ牧場」という一貫生産に取り組んでいます。哺育から出荷までグループ内で行うことで、より品質に責任を持って出荷できるからです。

安全・安心を目に見える形にするために徹底した衛生管理等を行い、肉用牛で第一号となる農場HACCP※3とJGAP※4を取得。「農場HACCPはスタッフの教育とプロ意識の向上のため、JGAPは東京オリンピックでサロマ和牛を提供する際の条件であったことから取得を目指しました」と話すのは、トップファームグループの井上茂幸社長。認証取得の過程で生まれたのが、耳標(じひょう)の個体識別番号とは別に、すべての牛のデータを一元管理する独自の「牛生体管理システム」。血統、体重の推移、与えられたエサや治療内容まで記録し、月齢によって牛舎を移動しても履歴を見ながら健康管理ができます。哺育から出荷までのトレーサビリティは万全です。

※2 牛舎等:約50ヘクタール、牧草・デントコーン畑:約350ヘクタール

※3 農場にHACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)の考え方を取り入れ、畜産物の安全性確保と生産性向上のために、農場ごとに衛生管理プログラム等を設定して適切な飼養管理を行う手法

※4 Japan Good Agricultural Practicesの略。農水省が推奨する農業生産工程管理のひとつ。食の安全や環境保全等に取り組む農場に与えられる認証

エサでおいしさを追求 最新の堆肥化装置で環境対策も

丘の斜面に沿って80棟以上の牛舎が並びますが、静かで臭いも気になりません。

「牧場の主役は牛。従業員全員が“牛さん”と呼んでいます。牛さんは快適に暮らせる環境をつくれば、ちゃんと応えてくれます」と話す、茂幸社長。アニマルウェルフェア※5に配慮して、同社では牛1頭当たりの面積を国の指針の2倍で確保。自由に動き回れる牛舎には、自動換気システムや防寒設備も整っています。

※5 快適性に配慮した家畜の飼養管理

【右】群飼いの子牛舎

エサは牧草や稲わらなどの粗飼料のほか、発酵飼料を与えています。サトウキビのバガス(搾りかす)やパイナップルを乳酸発酵させた独自開発の発酵飼料は甘い香り。エサに加えることで、赤身のうまみがアップすると言います。

「おいしい牛肉というと霜降りが重視されますが、うちでは赤身と脂のバランスが大事だと思っています。それと加熱によって生じる和牛香(わぎゅうこう)。この3点が調和するおいしさを追求しています」と話すのは、弟の井上和明副社長。牛の成長に合わせて発酵飼料や配合飼料の割合を調整し、給与していきます。

牛舎から出る糞尿は堆肥にして、自社生産する牧草とデントコーンの畑に利用する循環型農業を実践。全国でも珍しいERS(急速発酵乾燥資源化装置)を3台導入しています。

「有用菌を死滅させずに発酵・乾燥させ堆肥にする大型の処理装置です。通常3ヵ月かかるところ4~6時間で完成します。燃料にはプラスチック廃材を使い、環境に配慮しています」と、茂幸社長は胸を張ります。この堆肥を牛舎の寝床に敷く敷料にも活用。「本来敷料として使っていたおが粉(木材の粉)の使用量が減るので、木を切らないことにもつながります」と、和明副社長も言葉を添えます。

【右】プラスチックを燃やしても有害物質が出ない特別仕様のボイラーで堆肥化も環境に配慮

今ではEU、ドバイ、台湾などへ輸出もしています。「味だけでなく、安全・安心を目に見える形にした管理体制やSDGsへの取り組みも牛肉の評価に繋がると感じています」と、茂幸社長。輸出先をもっと増やし、牛肉を通して日本や北海道の素晴らしさを伝えていきたいと、その視線は世界を見据えます。

牛舎に人の姿を見つけると、穏やかなまなざしで近寄る牛たち。

「肉牛に生まれたからには幸せに育ち、おいしい牛肉となってもらいたい。それが家畜に対する敬意だと思うのです。手塩にかけた牛肉を安心して食べていただきたいですね」。茂幸社長の言葉には「家畜の命が糧」となる人の営みへの責任と、安全な牛肉を届けたい思いがあふれます。命への感謝を忘れずおいしく味わいたいですね。

●トップファームグループ

【サロマ和牛】取扱概況

飼養頭数:13000頭(黒毛和種・交雑牛)、1000頭(乳牛)

出荷頭数:年間約4800頭

主な出荷先:JA全農ミートフーズ(株)

購入はこちら▼