博多蕾菜は「カラシ菜」の一種で、小さな蕾(わき芽の部分)を収穫したものです。

大きさは3~8cmほどで、その名の通り蕾のような形をしています。

福岡県で品種改良され2006年から試作がスタート、2008年から県のブランド野菜として1〜3月上旬頃まで期間限定で出荷されています。

やわらかな緑色の蕾菜は歯ざわりが良く、ほどよい辛味とうま味が春の息吹を感じさせてくれると年々人気上昇中です。

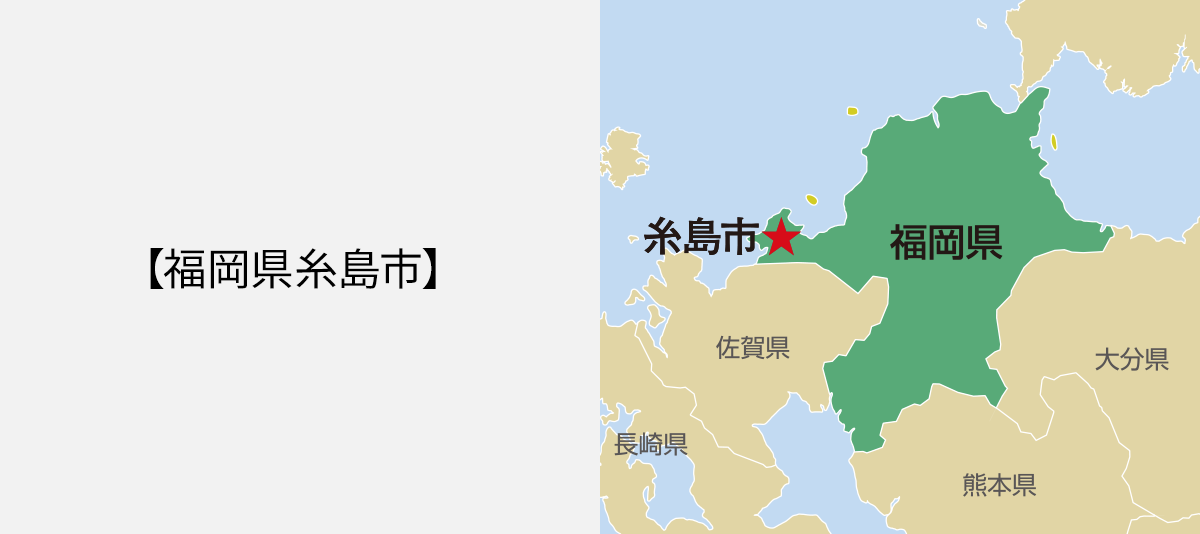

中心産地のひとつ、JA糸島を訪ねました。

定植時期をずらして3月まで出荷

博多蕾菜は一株3~5kgにもなるアブラナ科の大型カラシ菜の一種で、小さな蕾(わき芽)の部分だけを食用にします。コロンとしたかわいらしい形と大きさ、コリコリッとした食感で、カラシ菜らしいほのかな辛味と鼻を抜ける香りが特長です。福岡県内はもちろん、関東などでも春を告げる野菜として、待ちわびるファンが増えています。

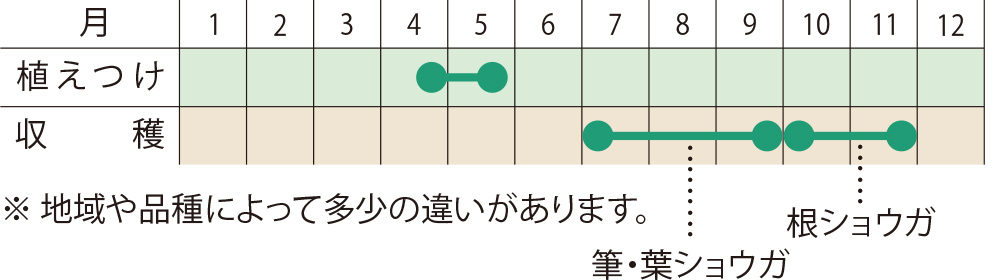

「JA糸島では2008年に導入し、菜の花を栽培していた農家が中心となって取り組みが始まりました。定植時期を3つに分けてそれぞれに合わせた品種を植えることで収穫時期をずらし、品質の良いものを1〜3月まで出荷できる体制を整えています」と、JA糸島営農部園芸振興課の高武宏和さん。

蕾菜を導入した当初から栽培を手掛けているJA糸島博多蕾菜部会の原田武良部会長は、

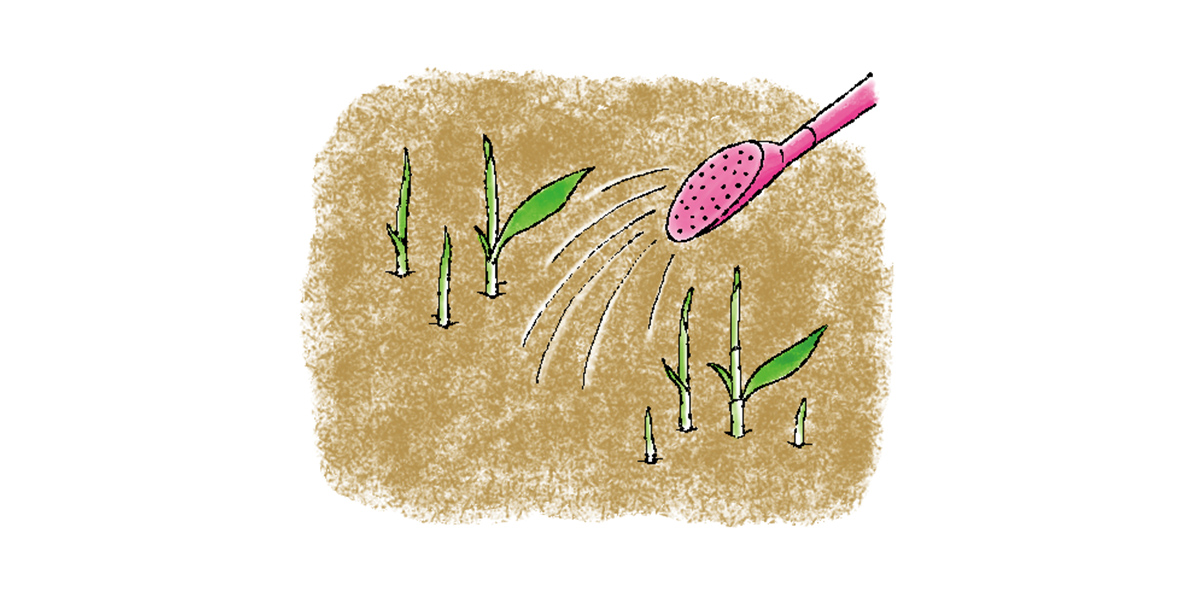

「9月中旬から種まきをして、約1ヵ月後から苗を定植していきます。うちの畑は砂地で肥料もちが悪いので元肥を通常の1.5倍入れてしっかり土づくりをしてから、保温や雑草避けのために黒マルチを張ります。栽培面積は10アールで約3600本の苗を1本ずつ手植えしていきます」と、説明してくれました。

「定植後の管理は、水やりと定期的な消毒ぐらいであまり手のかからない野菜ですが、露地栽培のため生育がその年の気象条件に影響されやすいです。安定出荷が難しい年もあり、それが悩みのタネです。天気が良くて気温が上がり過ぎるとトウ立ち(花芽がついた茎が伸びた状態)し、逆に寒波に見舞われると蕾が硬いまま成長せず、収量に影響するなど、出荷動向が読みづらいですね」と、原田部会長。

【右下】収穫した蕾をコンテナに詰めて作業場へ運びます。1株から4パック分しかとれません

蕾を収穫した後は、パック詰めして商品化するまで細かくて大変な作業が続きます。

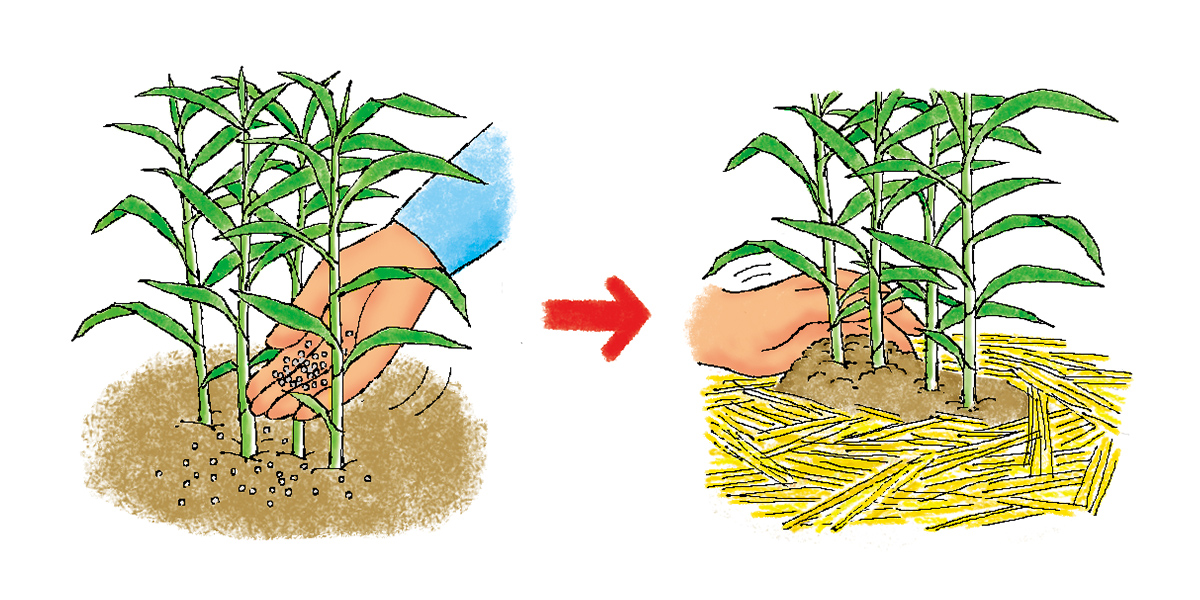

「株ごと引き抜いて出荷するだけなら簡単だけど、大きな株から小さい蕾だけを収穫して、さらに出荷・調製作業に時間が取られるのが難点だね。収穫時期が短期間に集中するし、採り遅れると商品価値がなくなってしまうから、時間との勝負」とのこと。導入直後は、生産者、栽培面積ともに増えたものの、高齢化が進んで栽培を続けられなくなったり、出荷・調製作業に手間がかかることから導入を躊躇してしまったりなど、栽培面積が増えていないのが現状です。

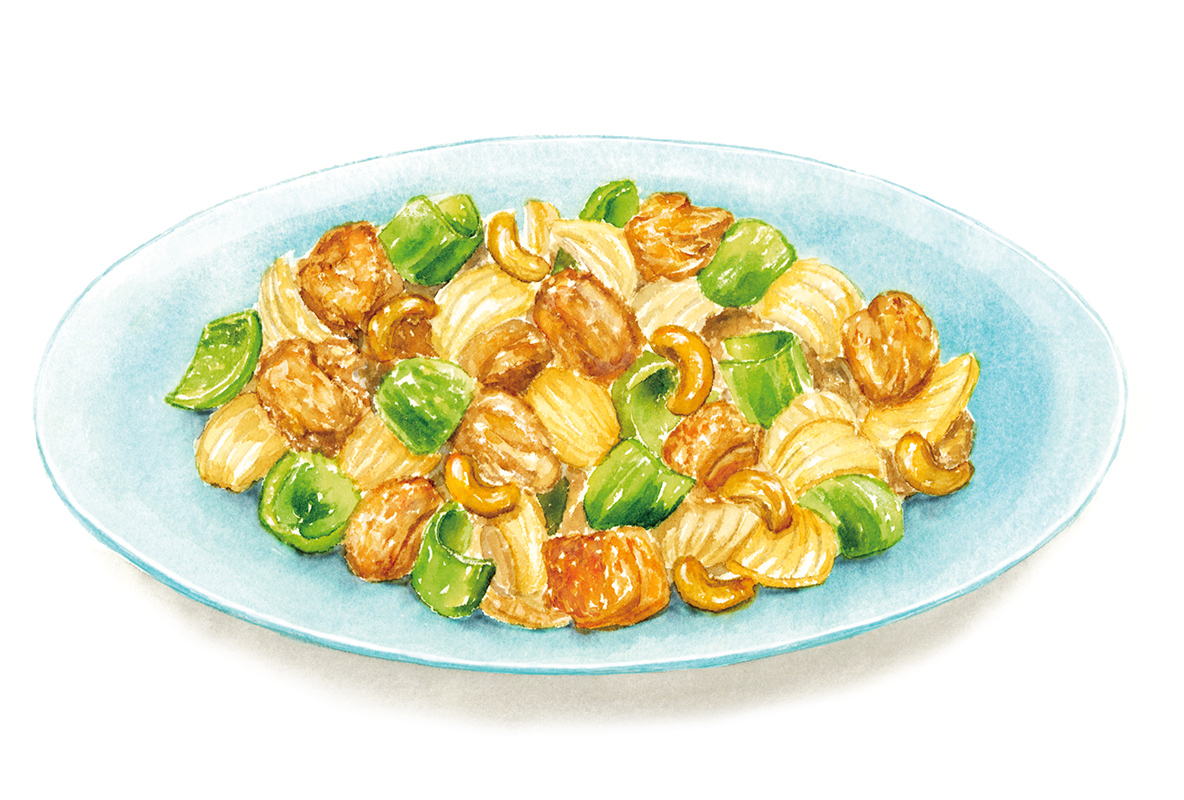

サラダでも加熱してもおいしい

出荷・調製作業を見ていくと、まず、畑で蕾の部分だけを切り取ってコンテナに詰め、自宅の作業場に運びます。外葉を取って整えながら水洗いをして3L〜Sサイズの5段階に選別します。さらに、切り口をナイフできれいに整えて、サイズごとに計量・パック詰めしていきます。出荷の中心は1パック(100g)4~7個入りのMとLサイズです。翌日10時30分までにJAの選果場に出荷するので、量が多いときは夜中までかかったり、翌朝まで持ち越したりと、ここでも時間との闘いだといいます。

「色や形などの外観や大きさ、重さなど厳しい出荷基準があるので、手抜きはできません」と、原田部会長の奥さんの春美さん。こうして手間をかけ、細かな作業で仕上げたものは、「JA糸島の博多蕾菜なら間違いない」と市場の高い評価を得ており、生産者が一致団結して品質の維持、向上に努めています。

おすすめの食べ方を聞くと、「サラダはもちろん、浅漬けにしてもいいし、シチューや鍋に丸ごと入れてもおいしいです。油と相性が良いので炒め物や天ぷらなど、何にでも使ってほしい」と、春美さん。歯ざわりの良さと香り、ほのかな辛味が身上です。下ゆでの必要がなく火の通りが早いので加熱し過ぎに注意しましょう。1~3月上旬までの出荷なのでお見逃しのないように、ぜひお楽しみください。

(取材:2023年2月中旬)

●JA糸島

【博多蕾菜】生産概要

生産者:6名

栽培面積:80アール

出荷量:約8トン

主な出荷先:福岡県内、東京など