「たくさん分かれる」というギリシャ語が語源で「新芽」を表すアスパラガス。

春の日差しを受け、地中の根株から新しい芽が次々顔を出します。

一度植えると長いものでは20年近く芽を出し続けるほど生命力にあふれ、栄養も豊富。

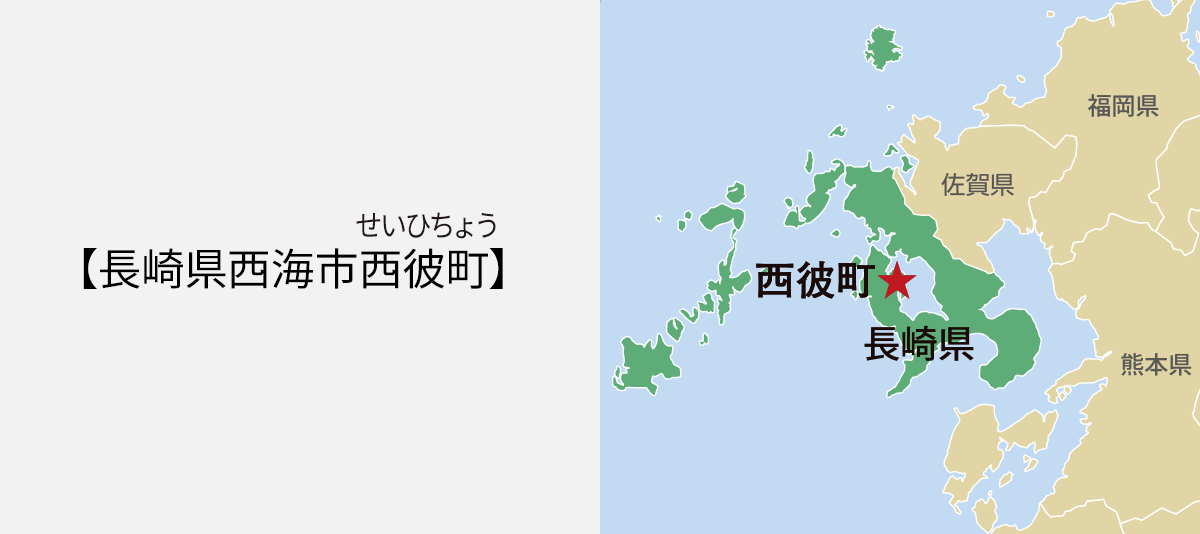

春から秋までの長期出荷と、鮮度管理の良さが評判のJA長崎せいひを訪ねました。

春芽と夏芽の収穫で長期出荷を実現

アスパラガスは、ネギやニンニク、ニラなどと同じユリ科の多年生植物です。日本へは江戸時代にオランダ人によって観賞用として伝来。食用としては、明治時代に北海道で栽培が始まり、輸出缶詰用にホワイトアスパラガスが生産されていました。グリーンアスパラガスが家庭の食卓に登場するのは1970年頃と、グリーンの歴史は意外と新しいのです。

「西彼町では、1990年代初頭からアスパラガスの栽培が広がりました。当初は春芽だけの収穫でしたが、今は夏芽も収穫する長期どり栽培になっています」と、JA長崎せいひ北部営農経済センター西彼営農経済店舗の伊藤祐貴さん。

2月下旬に出始める芽を春芽として収穫しつつ、一部を収穫せずに茎葉を成長させ、光合成させて養分を根株に蓄えさせます。すると、6月頃に生い茂った茎葉の間から再び芽が出てきます。これが夏芽です。

「春芽は2~5月まで、夏芽は6~10月までと周年に近い生産体制で、最盛期の3月頃には1日に1200~1300kgを出荷しています。鮮度が落ちやすいので予冷をかけ、収穫直後から低温に保って輸送しているため、市場から『長崎のアスパラガスは傷みが少なく品質がいい』と評価を受けている自慢のアスパラガスです」と、JA長崎せいひの伊藤さんは胸を張ります。

こまめな管理で芽が出やすい環境を整備

風がまだ冷たい3月半ばにハウスを訪れると、畑のあちこちからアスパラガスの芽が伸びていました。ハウス内は蒸して暑いくらいです。

「冬の寒さを乗り越え、春を感じると新芽を出し始めるので、2月からハウスを閉め切ってビニールを二重掛けにし、50℃近くまで一気に温めて、地中の温度を上げてやります。水分もたっぷり必要なので、この時期のハウス内は湿度90%近く。まるでサウナのようです」と話すのは、アスパラガスを栽培して11年目となる長崎西彼農協アスパラガス部会の田川友和さん。34歳で熊本から長崎へUターンし、アスパラガス専業農家になりました。

「同じ株で10年ほど収穫できるので毎年改植しなくてよいこと、ハウス栽培なので気候変動の影響を受けにくく、2月下旬から10月まで長期間収穫できることなど、新規就農者には魅力が多く、アスパラガスを選びました」。本格的に収穫できるまで3年かかりましたが、手をかけた分だけ成果があると話します。

「10月で収穫を終えた後、茎をそのまま残し、枯れて養分が根に戻るのを促します。1月に枯れた茎を片付け、2月に地温を上げて春芽を出させ、45~60日くらい収穫したら、残す芽を選んで成長させ、茎葉を茂らせて夏芽を収穫します。いつ、どの春芽を残すかによって、夏芽や翌年の春芽の品質も変わってくるので、毎年試行錯誤の繰り返しです」と田川さん。先を見越し細かなところまで注意を払う日々の管理が大切になります。

収穫は朝と夕方の2回。収穫の長さ27cmを目安に伸び過ぎないよう刈り取ります。約15アールのハウスで収穫量は1日約55kg。収穫したアスパラガスは穂先を傷めないよう新聞紙で巻いて束にし、鮮度を保つため自宅の予冷庫で保管して、翌朝9時に来る集荷トラックに載せて選果場へ。選果作業はJAの共同選果場で行うので、生産者は栽培に専念できます。

太くて甘い春芽は、茹でてマヨネーズなどでシンプルに。パスタの具にしてもおいしさが引き立ちます。夏芽は軽やかな味わいなので、バーベキューがおすすめ。お肉と相性が良く、みずみずしさがアクセントに。冷蔵庫には立てて保管してください。横に置くと起き上がろうとエネルギーを使い、鮮度が早く落ちてしまいます。全国に先駆けて出荷が始まる長崎県産の新鮮なアスパラガスをどうぞお楽しみください。

(取材:2023年3月中旬)

●JA長崎せいひ

【アスパラガス】生産概要

生産者:約50名

栽培面積:約8.6ヘクタール

出荷量:約117トン(2022年実績)

主な出荷先:関西、関東、北陸、県内など