たねからでも苗からでもOK。丈夫で管理も難しくないので初心者におすすめです。

日本で栽培されているカボチャは、主に西洋カボチャ、日本カボチャ、ペポカボチャの3系統です。丈夫で土壌病害に強く、キュウリやメロンの接ぎ木の台木に利用されるほどで、連作も可能。多湿には弱く、水はけを良くして育てます。

雌花が咲いたら、人工授粉をして確実に受粉させましょう。追肥には果実を肥大させるほか、葉をよく茂らせることで果実の日焼けを防ぐ効果も。タイミング良く行います。

生育が旺盛で蔓(つる)がよく伸び、2m四方ほどのスペースを取ります。狭い場所やプランターならミニカボチャの品種を選び、支柱を立ててキュウリネットを張り、蔓を這わせる立体栽培がおすすめです。

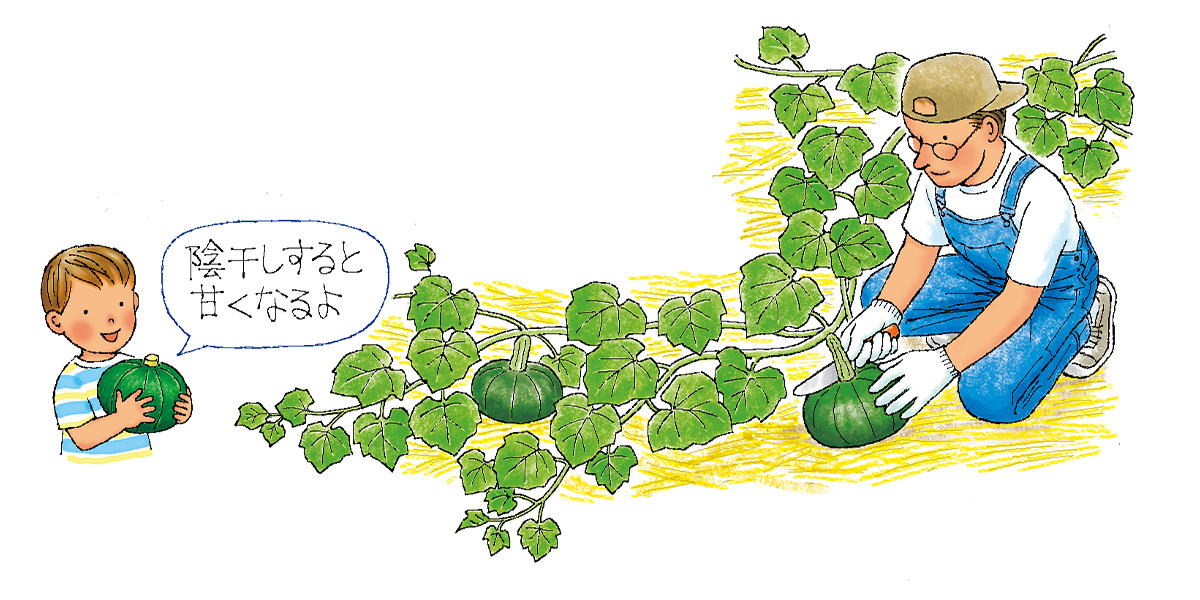

収穫後、日陰で2~3週間陰干し(追熟)すると、カボチャのデンプンが糖に変わって甘味がのり、保存性も高まります。

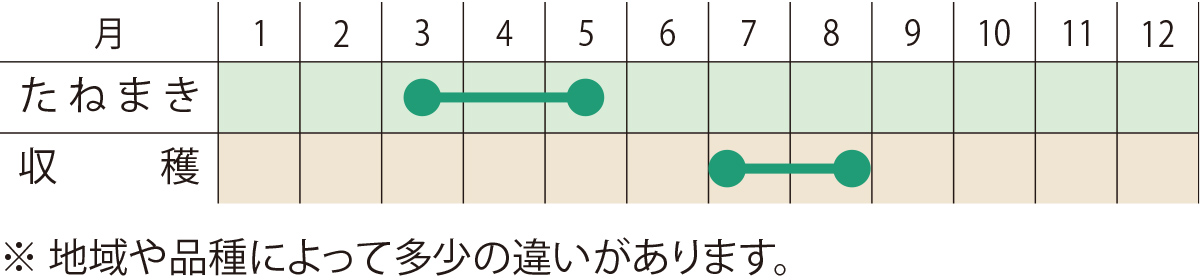

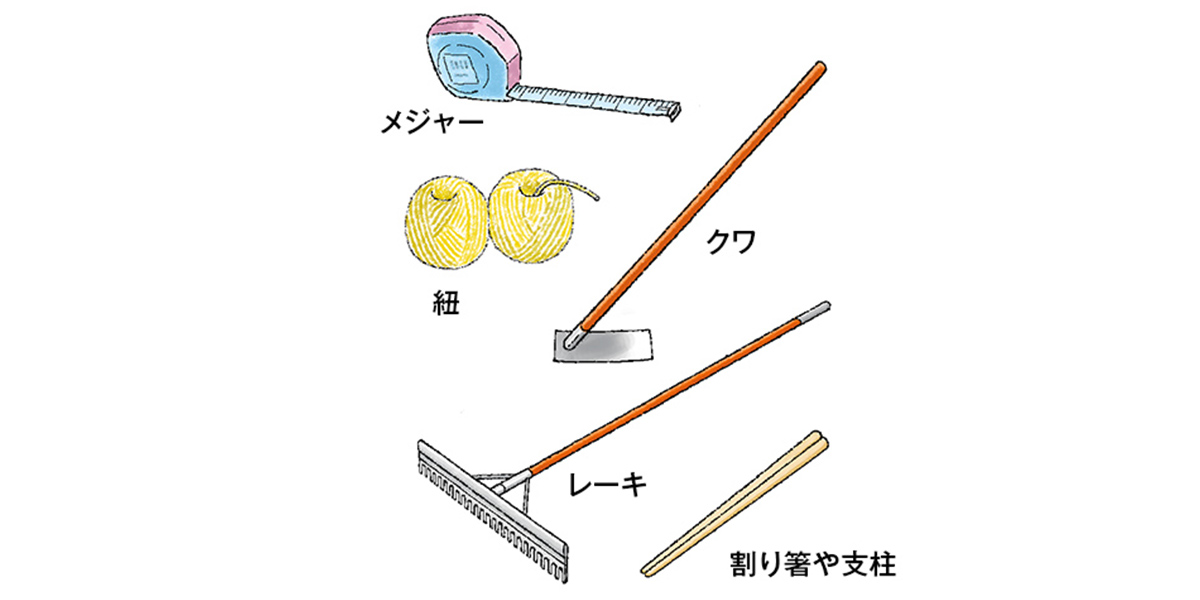

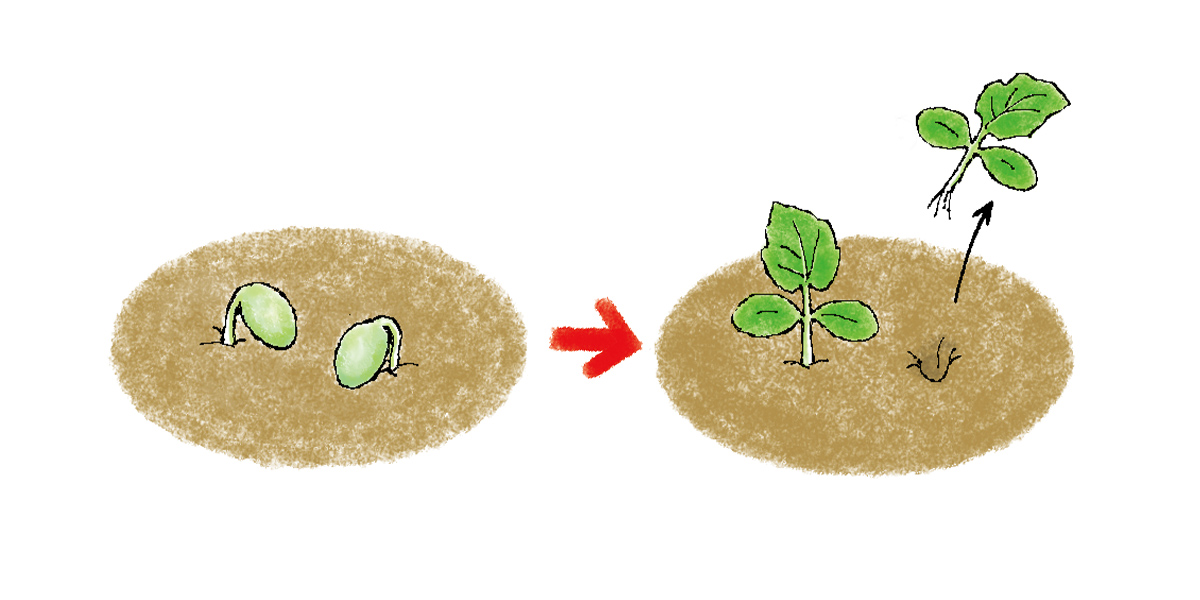

たねまき

ポリポットに深さ1cmの穴をあけて、2粒の点まきにします。土を被せて軽く押さえ、たっぷり水やりしましょう。発芽地温が25~30℃と高いので、ビニールを被せるなどして保温するか、暖かい場所において管理しましょう。

間引き

5~7日で発芽します。本葉1~2枚で葉の形の良いものを残し、1本立ちにします。

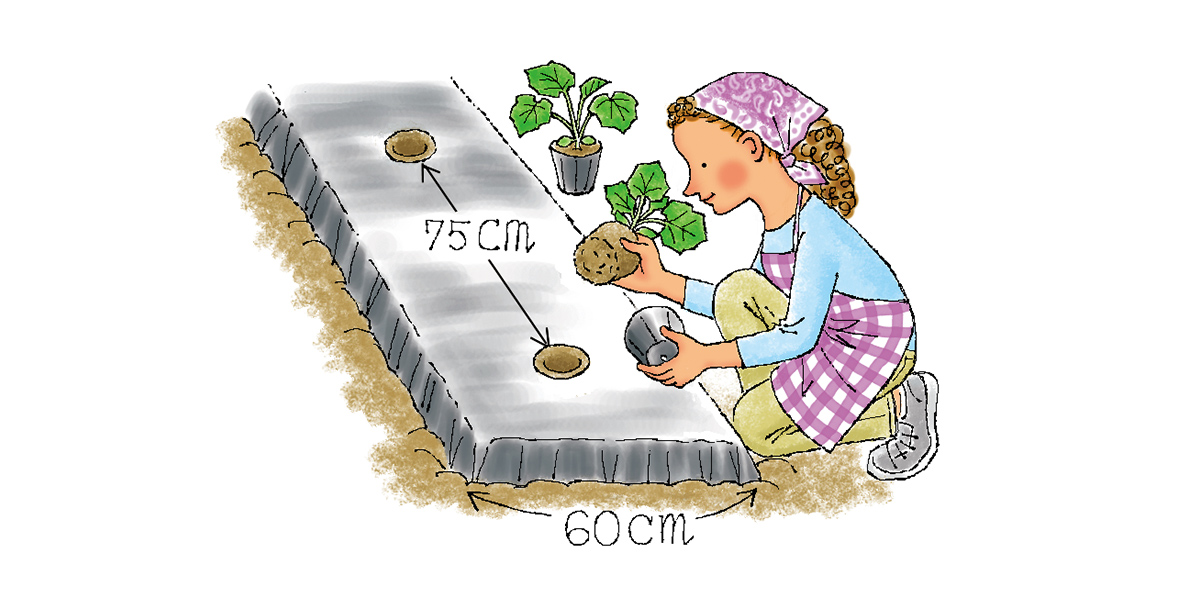

植えつけ

本葉4~5枚になったら、根鉢を崩さないように取り出して、地面より根鉢の上面が少し高くなるように浅く植えつけ、株元をしっかり押さえて根鉢と土を密着させます。黒マルチをすると地温も高くなり、生育が良く、雑草も抑えられます。

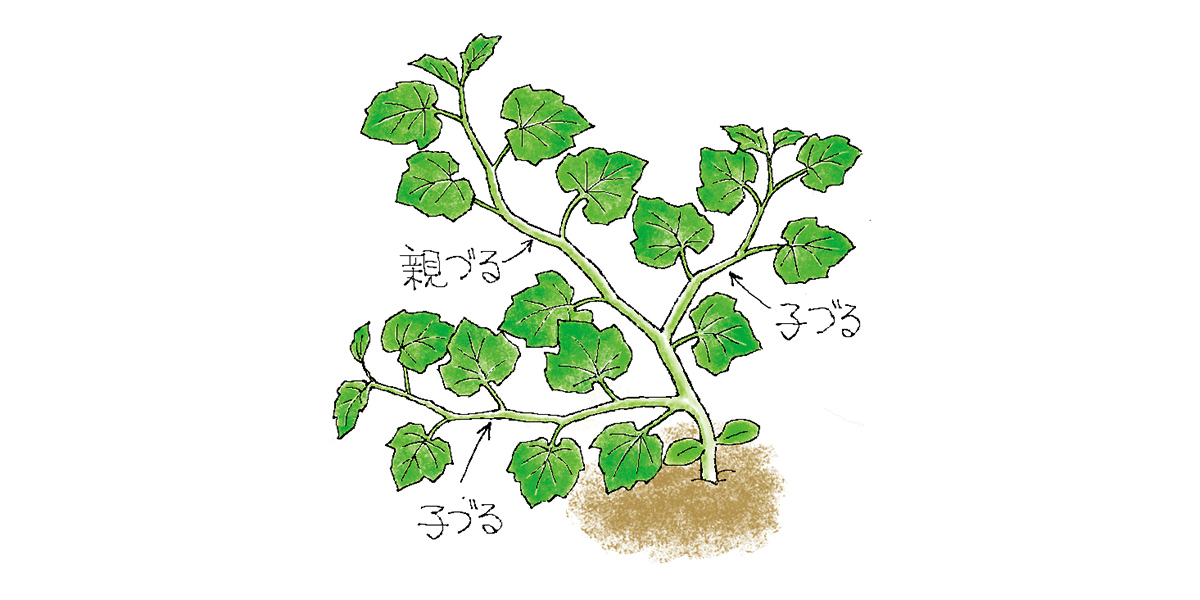

整枝

西洋種は、親蔓から子蔓が伸びてきたら、勢いの良い2本の子蔓を残してハサミで切り取り、親蔓1本、子蔓2本の3本仕立てにします。日本種とペポカボチャは、本葉5~6枚で親蔓の先端を摘芯して子蔓を伸ばし、成長してきたら小蔓2~3本を残して切り取ります。

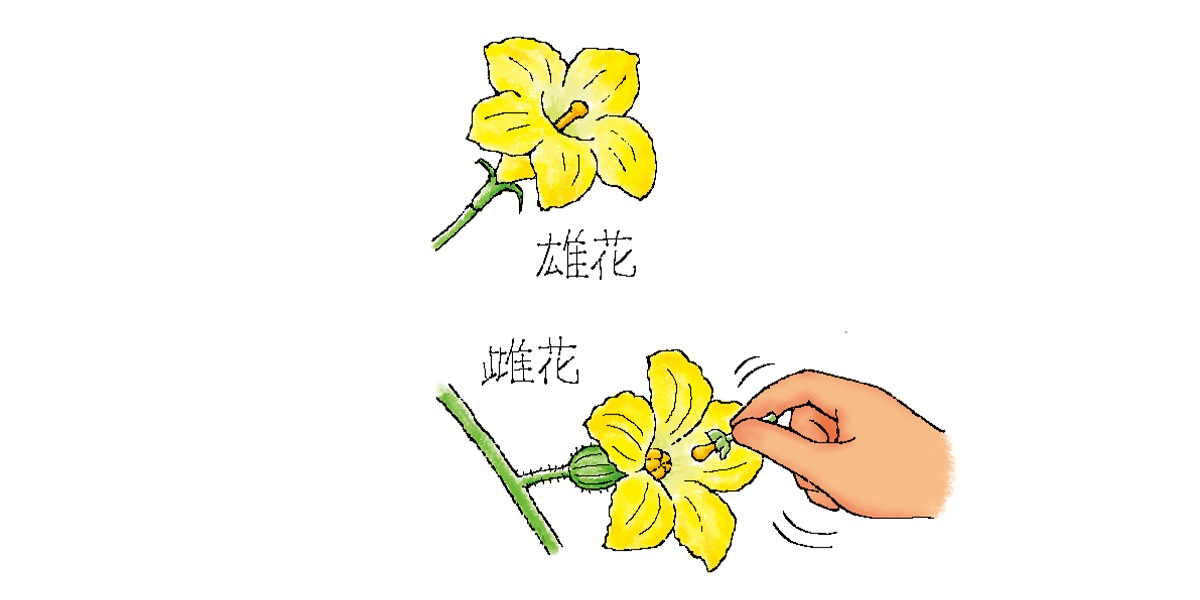

人工授粉

カボチャの花は1日花で午後にはしおれてしまうので、晴れた日の早朝に雄花を摘み取り、花粉を雌花の雌しべにつけて受粉させます。受粉日をメモしておくと収穫期の目安になります。成り蔓の9節目以下までの雌花は取り除きます。

追肥

果実肥大が始まった頃に、化成肥料(1m2あたり8-8-8なら100g、14-14-14なら50g程度)を株元から1m(蔓なしカボチャなら株元から40cm程度)の範囲に散布し、軽く土と混ぜます。深く耕し過ぎると根を切ってしまうので注意しましょう。この後、水やりして肥料を土とよくなじませます。

収穫・保存

西洋種は受粉から40~50日(ミニカボチャは35~40日)、日本種は30~35日程度で、果皮が硬くなり(爪が立たなくなるくらい)、ヘタの部分のコルク化が進んだら収穫の目安です。ペポカボチャは品種によって収穫適期が違うので、種袋などで確認しましょう。

●土づくりワンポイントアドバイス

指導:岡本 保(元JA全農 肥料研究室技術主管)

植えつけの2週間以上前に、1m2あたり完熟堆肥2kg程度と苦土石灰100g程度(前作に石灰類を施用している場合は省略)を、畑全面に散布し、深く耕しておきます。カボチャの根は横方向に広く張ります。また地を這う蔓の途中からも根(不定根)が出ることがあります。このため、畑の全面を耕しておくのがポイントです。

元肥は植えつけの1週間前に、1m2あたり化成肥料(8-8-8なら100g、14-14-14なら50g程度)を散布し土に混ぜ込みます。

●カボチャの栽培スケジュール

(畑でも大型プランターでも栽培できます)