芳醇な香りと濃厚な甘みが魅力のメロン。きゅうりと同じウリ科の野菜で、網目のあるネット系、網目のないノーネット系に分かれ、さらに果肉の色によって青肉、赤肉、白肉の3種類に分類されます。

茨城県は1998年から25年連続でメロンの生産量が日本一。

中でもJA茨城旭村は、光センサーによる選果で高品質なメロンを安定的に出荷しています。

トレーサビリティを確立し、生産者一人ひとりが品質向上に力を注いでいる産地です。

味の決め手は温度・湿度・水管理

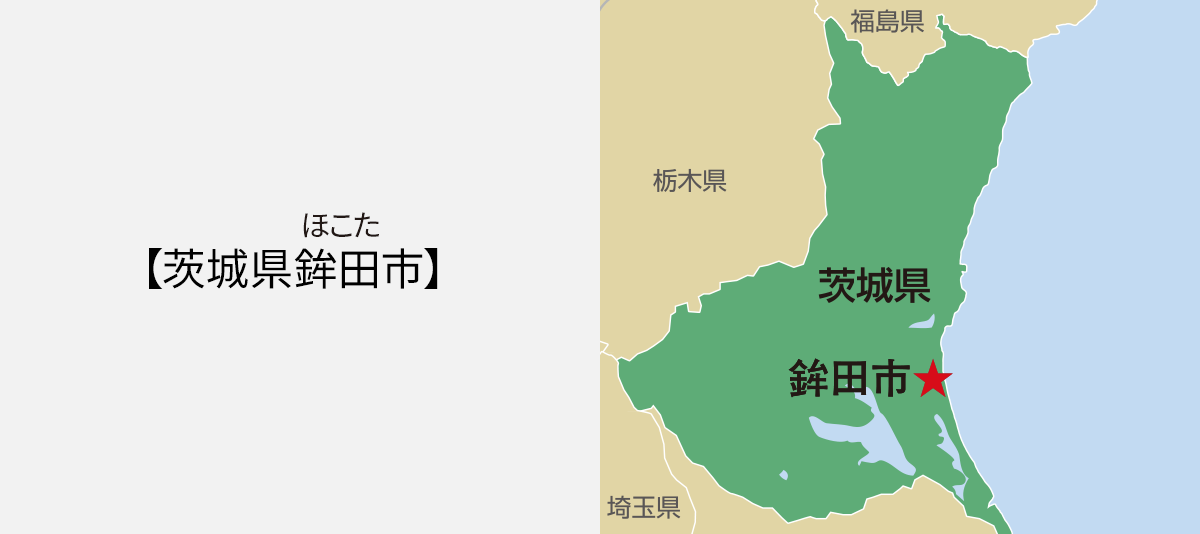

茨城県の東、鹿島灘沿いにある鉾田市旭地区。温暖な気候とミネラル豊富な火山灰土壌が広がり、トマト、さつまいも、水菜など農業が盛んな地域です。数戸の農家がプリンスメロンの栽培を始めたのは1963年頃のこと。

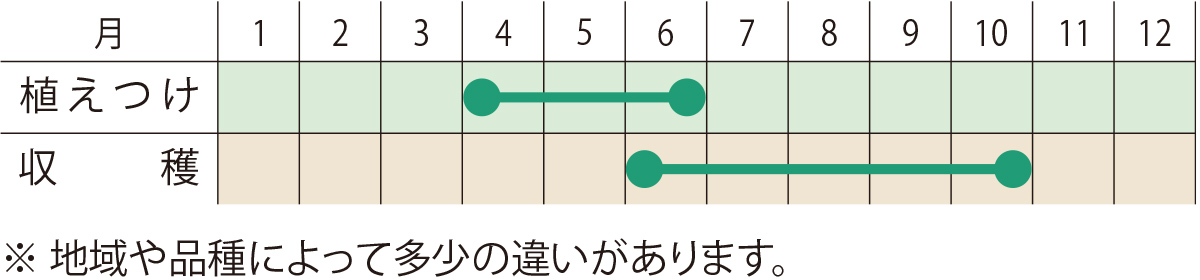

「メロンは北アフリカが原産のため、乾燥した土地を好みます。この辺りは砂地で水はけがよく、昼夜の寒暖差もあり栽培に適した環境でした。今では、春メロンとしてオトメメロン、アンデスメロン、クインシーメロン、エルソルメロンの4品種を栽培。『旭メロン』としてブランド化しています」とJA茨城旭村営農販売課の酒井 巧さん。4月上旬から出荷が始まるオトメを皮切りに、6月末まで4品種を順次出荷しています。

メロン部会の江沼 俊 部会長のハウスを訪ねると、クインシーの収穫が行われていました。

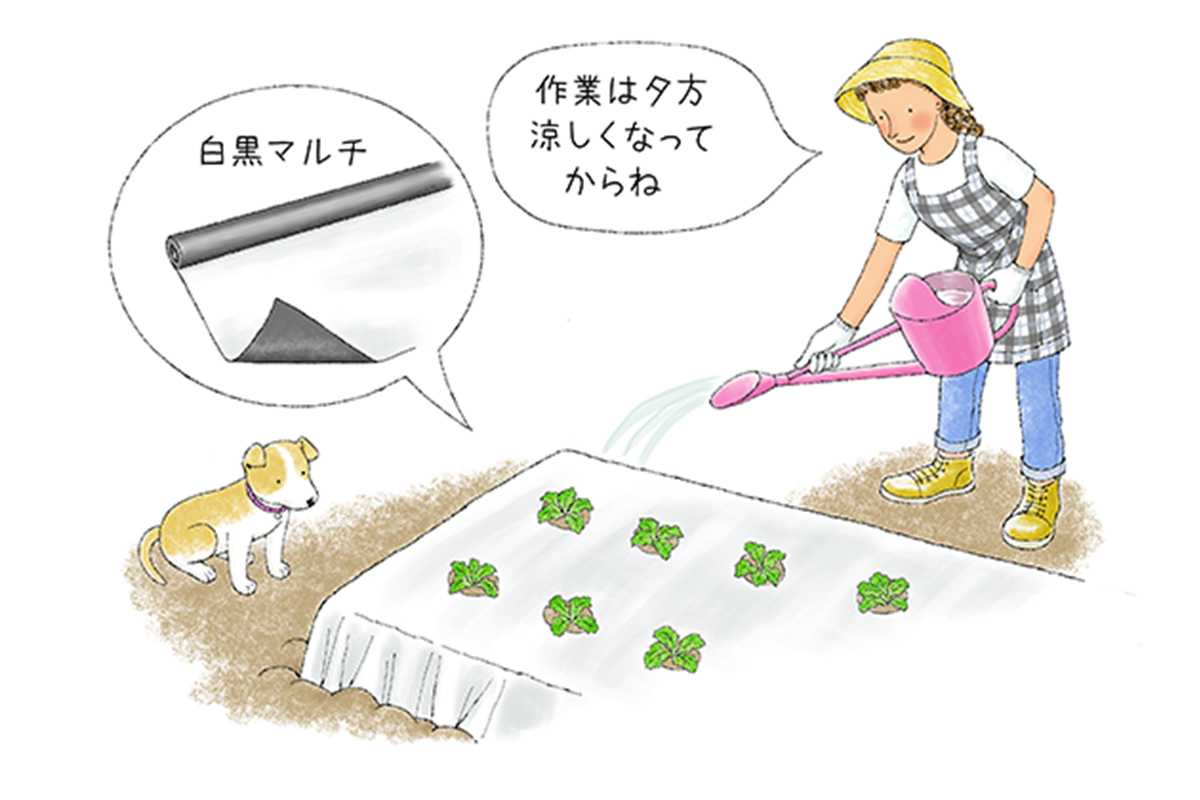

「クインシーは栽培期間が約5ヵ月のため、12月下旬に定植します。2月下旬にミツバチによる受粉を行い、受粉から約60日後が収穫の目安です。定植から受粉までの温度管理、受粉から収穫までの温度・湿度・水管理がメロンの味の決め手となります。ハウス内にトンネルを作って保温し、湿度調整のために毎日換気を行い、大玉を作るために葉を大きく茂らせるなど、細かく管理をして品質を高めます」と、江沼部会長。約1.5ヘクタールの畑にアンデス、クインシー、エルソルと、メロンのほかにトマトを栽培し、家族と研修生を含めた5人で管理しています。

「1株につき収穫するメロンは4個。蔓を2本伸ばして1つの蔓に2個のメロンを実らせます。うちの場合は、花の様子を観察し、同じ日に咲く花の中から大玉になりそうな良い花をあらかじめ3~4個に絞り込んで受粉させます」とのこと。受粉時期をそろえることで、ハウス1棟分を同じ日に収穫できるので、安定的な収量の確保が可能になります。

光センサー選果と生産履歴で品質保証

受粉日から積算し収穫適期になると、事前にJAの職員がハウスを訪問して糖度をチェック。基準の糖度に達していたら収穫開始です。

「最盛期の収穫作業は大変ですが、『これはいい!』と自信をもって言えるメロンがたくさん取れると、栽培時の苦労なんて吹き飛んでしまいます。収穫は一番楽しい作業です」と、江沼部会長は笑顔を見せてくれました。

JAの青果物管理センターに集められたメロンは、専門スタッフがキズやネット密度などを目視で検査。光センサー選果機で糖度や熟度を測定し、さらに外観センサーで網目(ネット)をチェックして選別します。

「サイズはS〜5Lまで8ランクありますが、出荷の中心は2~3Lの大玉です。選別後のメロンには、収穫日などの個体情報にアクセスできる二次元コード付きシールが貼られます。アクセスすると、生産者紹介・等級・糖度・栽培履歴・収穫日などが分かります。光センサー選果によって12度以上の糖度を保証し、市場からの信頼が高まりました」と、胸を張る酒井さん。春メロンのうち、糖度18度以上で外観の美しいものはプレミアムメロンとして販売します。最盛期の出荷量は1日に約3万ケース(約12~15万個)にも上ります。

【右】最盛期には箱詰めされたメロンがずらりと並びます

オトメはすっきりとした甘み、アンデスは際立つ香りと軽やかな甘み、クインシーは緻密な果肉と強い甘み、エルソルは豊かな甘みと爽やかな後味と、品種ごとに異なる味わいが楽しめます。たくさんのメロンが出回る季節、食べ比べるのもいいですね。メロンは常温で追熟させます。食べ頃は二次元コードの収穫日を目安に判断してください。冷やし過ぎると甘みを感じにくくなるので、食べる2時間ほど前に冷蔵庫に入れましょう。果汁たっぷりでとろけるおいしさをぜひ味わってください。

(取材:2023年5月中旬)

JA茨城旭村の酒井 巧さん

●JA茨城旭村

【メロン】生産概要

生産者:約147名

栽培面積:約127ヘクタール

出荷量:約105万トン(2023年実績)

主な出荷先:関東、京浜、関西、長野