富山県東部の入善町で明治時代から栽培されている日本一大きな西瓜です。

平均重量17~19kg、大きなものは30kg近くにもなり、ラグビーボールのような楕円形をしています。

古くから祭事や贈答品などに使われ、夏の風物詩として親しまれてきました。

独自の栽培方法で伝統の西瓜を守り継ぐJAみな穂を訪ねました。

風味を守るため、接ぎ木せずに栽培

北アルプスを源流とする黒部川の扇状地にある入善町。湧き水に恵まれた名水の町として知られ、日本一大きな入善ジャンボ西瓜を栽培するほか、その名水を活かして米づくりやチューリップの生産も盛んに行われています。

「ここの土壌は水はけが良く、多湿に弱い西瓜を長期間栽培し、大きく育てることに適していました。120年以上の歴史の中で品種改良を進め、独自品種である『入善ジャンボ』を栽培しています。また、西瓜で多く見られる接ぎ木栽培ではなく、自根(じこん)栽培しており、種から育てることから生まれる西瓜本来の風味も大きな特長です」と、JAみな穂中央支店経済課の飛島雄一郎係長は胸を張ります。西瓜は連作障害が出やすいため、一度栽培した畑は大豆など他の作物を植えて10年ほど間隔を空けるなど輪作を行い、徹底した栽培管理を重ねて代々守り継いできました。

遠くに山々を望む田園地帯、澄んだ水がとうとうと水路を流れています。入善ジャンボ西瓜生産組合の高見薫さんの畑を訪ねると、頬被りのように藁(わら)を載せた楕円形の西瓜がゴロンゴロンと点在しています。

「色が悪くなるので、藁で日よけしています。ただ、日に当たった方が甘くなるから、いつから被せるかが悩みどころです」と笑顔を見せる高見さん。抱えるのも苦労しそうな大きい西瓜は、見るからに重量級です。

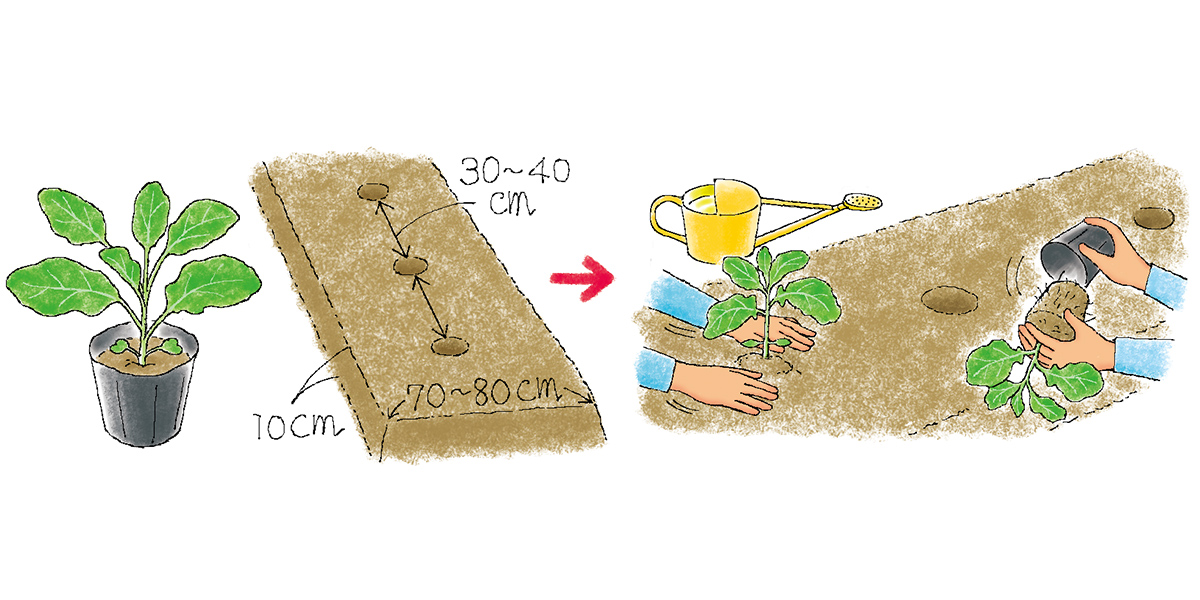

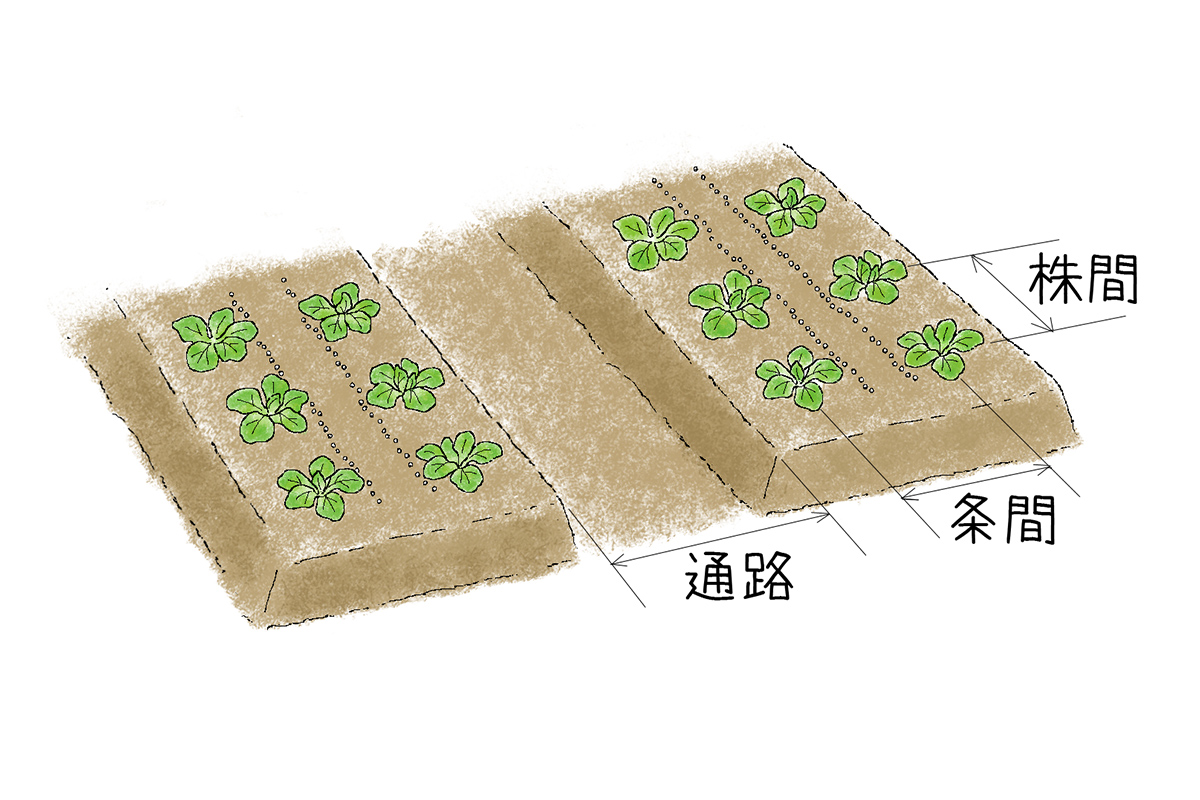

「栄養を集中させることが大切なため、こまめなわき芽取りが欠かせません。4月の定植から7~8月の収穫まで毎日欠かさず畑の見回りをします。そうして1株から厳選した蔓(つる)を伸ばして、摘果を重ね、残った選りすぐりの1果だけを収穫します」と、大きく育てるための秘訣を語ります。根気と愛情で大切に育てられたジャンボ西瓜は、17kg以上の大玉出荷が7割を占めています。

藁で包む伝統の「桟俵」で出荷

西瓜は割らないと熟度が分からないため、収穫の見極めが難しい作物です。だからこそ受粉日を記録し、生育管理をきちんと行うことが大切。受粉日から毎日の気温を足していき、積算温度が1000℃になる日を基準にします。JAの担当者が出荷前の検査を行い、合格すると収穫開始です。「西瓜が重いので、まず蔓だけを先に切る人と、西瓜を運ぶ人に分かれて作業します」と、高見さん。運ぶのは4人体制で、多い時は1日に約150玉を収穫します。

作業場に持ち帰った西瓜は、藁を編んで作った「桟俵」で上下を挟み、藁縄で縛って梱包します。

「重い西瓜を運搬する時に傷がつかないよう代々受け継がれている技です。昔から個々の生産者が、冬の間に桟俵を編んで用意してきました。土作りなども含めると一年中、西瓜づくりに携わっていますね」。

【右】赤くみずみずしい果肉

出荷は生産者からの連絡を受けて、JAの担当者が集荷します。まとめて県内の市場に出荷するほか、贈答用や通販など個人への直売向けに全国発送も行います。「最盛期は1日300玉ほどが出荷されます」と飛島係長。2017年には地理的表示保護制度(GI)※ に県内で初めて登録され、富山を代表する特産品のひとつにもなっています。町の文化でもあると話す高見さんは、地元の小学生の栽培体験や桟俵作りに携わり、次世代へつなげる取り組みも行っています。

※ 産地ならではの自然環境や伝統的な技法などで育まれてきた品質、社会的評価などの特性を持つ産品の名称(地域ブランド)を、国が地域の知的財産として保護する制度

【右】集荷場では14kg以上、17kg以上、20kg以上に分けて出荷

見た目の大きさと裏腹に味は繊細。滴るほどにみずみずしく、上品な甘味でさっぱりと食べ進められます。シャリ感とは一線を画す独特なサクサク食感は、西瓜本来の風味との呼び声もあるほど。割った時にパッと広がる香りの良さも自慢です。一玉で約80人分をカットでき、日持ちは10日ほどが目安です。暑さも喉の渇きも吹き飛ばすジャンボな西瓜の清涼感、ぜひ一度お試しください。

(取材:2023年7月下旬)

*本年から高見薫さんは西瓜の生産を行っておりません。

●JAみな穂

【入善ジャンボ西瓜】生産概要

栽培面積:約3.4ヘクタール

生産者:約10名

出荷量:約8000玉(2022年実績)

主な出荷先:県内、東京、大阪

購入はこちら(夏季のみ)