「土地に触れる」ことの大切さを教えてくれたのは、作家の杉浦明平(すぎうらみんぺい)さんだった。

両親の仲人をしてもらったご縁で、高校生の頃、渥美半島のご自宅へよく遊びに行ったのだけど、そのたびに、明平さんはなにかしら美味いものを出してくれた。僕が食いしん坊なのは、そのせいもある。

明平さんは歴史小説から、評論、イタリア文学まで手がける多才な作家だが、本格的な農業にも取り組んでいた。戦時中の飢えや戦後の都市生活への疑問から「土地に根ざした暮らし」こそ大切と、実践していたのだ。

そんな明平さんとの思い出でまっさきに浮かぶのが、真夏に食べた牡蠣のこと。

牡蠣といえば「Rの付く月」、つまり冬が旬と思っていた僕にとって、夏牡蠣は衝撃だった。それも養殖ではなく、漁師が網にかけた天然物。「知り合いの漁師が届けたそうだから」と近所の小料理屋へ。それは、鮑のように大ぶりで、クリーミーで、まさに海そのものだった。「海流と渥美の土のたまものだよ」と明平さんは言い、「常識は、一度は疑え」と教えてくれた。うなずきながらもう一個食べたいと言うと、「高いから一個だけだぞ」と笑われたのだけれど。

また別の日、「蕎麦に合う大根ができたぞ」と呼ばれた。出てきたのは、手のひらに収まるほどのチビ大根。「これ、失敗作?」と聞くと、にやり。おろしてつゆに入れて蕎麦をすすると驚くほど辛く、風味も抜群だった。「一年かけて試したんだ。渥美の土なら栽培できると思って」と、珍しく自慢げな顔も印象に残っている。

明平さんは随筆『カワハギの肝』で知られる「食通」だが、美食をただ追うのではなく、自然と共にある暮らしの中で、その土地と人々の営みから「美味いもの」を探していた。農業も漁業も一人ではできない。環境、歴史、共同体が交じり合ってこそ、真に美味いものが生まれる。それも文化なのだと明平さんから教わったのだ。

僕は今、年の半分ほどベルリンにいるけれど、暮らしていると、美味いものはじつに多い。春の白アスパラ、秋のアンズダケ、バルト海のニシンの新子……。その背景と一緒に食べると、どこにいても幸せ感は倍増する。

那須田 淳(なすだ じゅん)

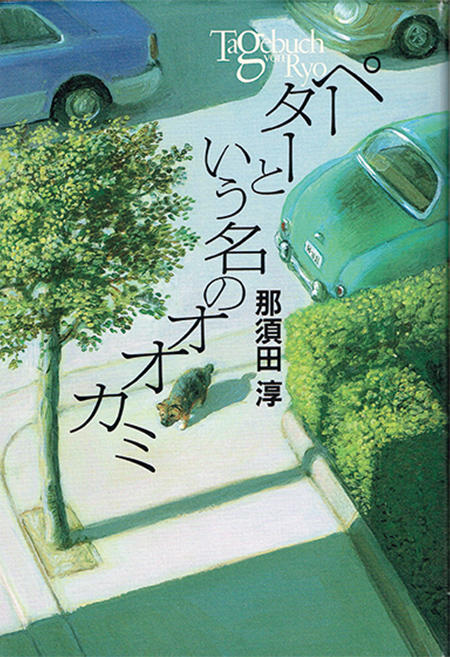

1959年静岡県生まれ。『ペーターという名のオオカミ』(坪田譲治文学賞など)、『星空ロック』、『一億百万光年先に住むウサギ』、『おはなしSDGs 未来からの伝言 SDGsガイドブック』など著書多数。翻訳は『ちいさなちいさな王様』、『もし、水がなくなるとどうなるの? 水の環境から気候変動まで』など。1995年からベルリン在住。和光大学、清泉女子大学ともに非常勤講師。

〈公式HP〉https://aokumaradio.com/

小峰書店

日本ペンクラブ

日本ペンクラブとは、詩人や脚本家、エッセイスト、編集者、小説家など、表現活動に専門的、職業的に携わる人々が参加、運営する団体です。

https://japanpen.or.jp/