我が家では、すこし厚手の鍋でお米を炊いている。「うちは電気釜使わないんだよ」というとみんな驚くけれど、さほど大変なことはなく、中火から強火、噴きこぼれたら弱火にして十分ほど、あとはむらしてできあがり、それだけだ。

とはいえ、最初、お鍋でお米を炊くときいて「え? 無理でしょ」と驚いた。そりゃあ、電気釜ならスイッチを押せばいいんだものね。だけど今ではわたしも含め、家族はみんな、鍋でご飯が炊ける。時々はお焦げもできるが、めったに失敗はない。炊き立てのご飯はおいしい。

復員兵の父と日教組の母という左右ハイブリッド(笑)の家庭に育ったわたしは「アンポ反対!」と唱えながら軍艦プラモデルの制作に熱中する子どもであった。『丸』(軍事雑誌)と『暮しの手帖』(生活雑誌)がふつうに共存していた。『大空のサムライ』(撃墜王坂井三郎の空戦記)も、『アラバマ物語』(アメリカ南部の黒人差別と弁護士一家の物語)も、どちらも胸を熱くして読んでいた。

稲刈りでは刈り取った稲をキュキュッとしごいて胸のあたりで一回転、はたから見れば魔法のような作業で上手に稲束をつくる。毎日風呂をわかすのも、わたしの日課だ。薪やそだを積み、火をつけるのは、今でも得意。あるいは養豚を手伝い、毎朝二頭の豚に、大根の葉っぱを刻み、米ぬかをまぜて餌をやった。なかなかけなげな少年時代だが、村の子どもたちはみんなやっていたし、自慢するようなことでもなかった。

ただ、ほとんどやらなかったことがある。祖母や母の、台所仕事にかかわることだ。こちらは、まるで手伝いなどさせてもらえなかった。保守的な土地柄のせいだろうと考えていたが、今にして思えば、合理的な「分業」にすぎなかったのかもしれない。いずれにせよ祖母たちがつくる「大根、茄子の漬物」「梅干し」「味噌」さらに伝統の「かぶら鮨」など、当時の日常的な食材は、食べるばかりで、それらを自分で作るという作業には、まるでかかわりを持たずにきたのだった。

半世紀以上たった今、それらの味が、何よりもなつかしい。できることなら自分で作ってみたいとしみじみ思う。だがもう、教えてくれる人はいない。子どもたちにはどんどん厨房に入ってもらいたいけれど、どうやら、ちがうことばかり忙しそうである。

芝田勝茂(しばた かつも)

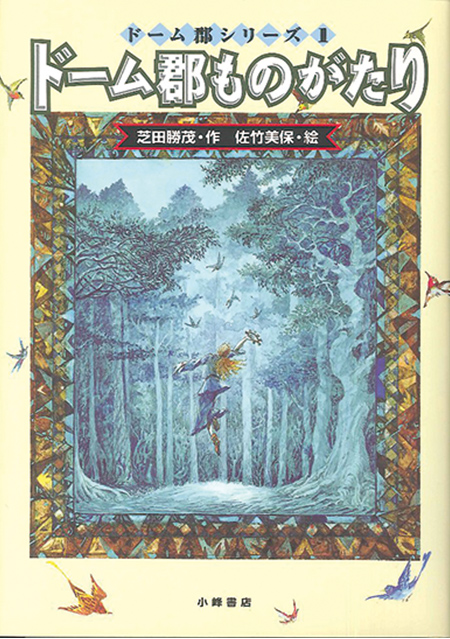

児童文学作家。石川県羽咋市生まれ。著書は『ふるさとは、夏』(福音館文庫)、「ドーム郡シリーズ三部作」(小峰書店)ほか多数。編訳に『三国志』『西遊記』(学研)、翻訳に『クリスマスキャロル』(ポプラ社)、伝記『葛飾北斎』『福沢諭吉』『渋沢栄一』(あかね書房)など。執筆活動の一方で『古事記ツアー(風の旅行社主催)』『源氏物語講座(芝田氏主催)』なども行っている。

小峰書店

日本ペンクラブ

日本ペンクラブとは、詩人や脚本家、エッセイスト、編集者、小説家など、表現活動に専門的、職業的に携わる人々が参加、運営する団体です。

https://japanpen.or.jp/