奈良時代にはすでに食べられていたねぎ。

関東では根深ねぎ(白ねぎ)、関西では葉ねぎ(青ねぎ)が主流でしたが、今では用途で使い分けられ、九条ねぎなどブランドねぎも多くあります。

東北随一の白ねぎ作付面積を誇る秋田県では、県、生産者、JAなどが一丸となって栽培に取り組んでいます。

ブランドねぎとして「白神ねぎ」を生産する気鋭の産地、JAあきた白神を訪ねました。

10年間で急成長 全国有数の産地に

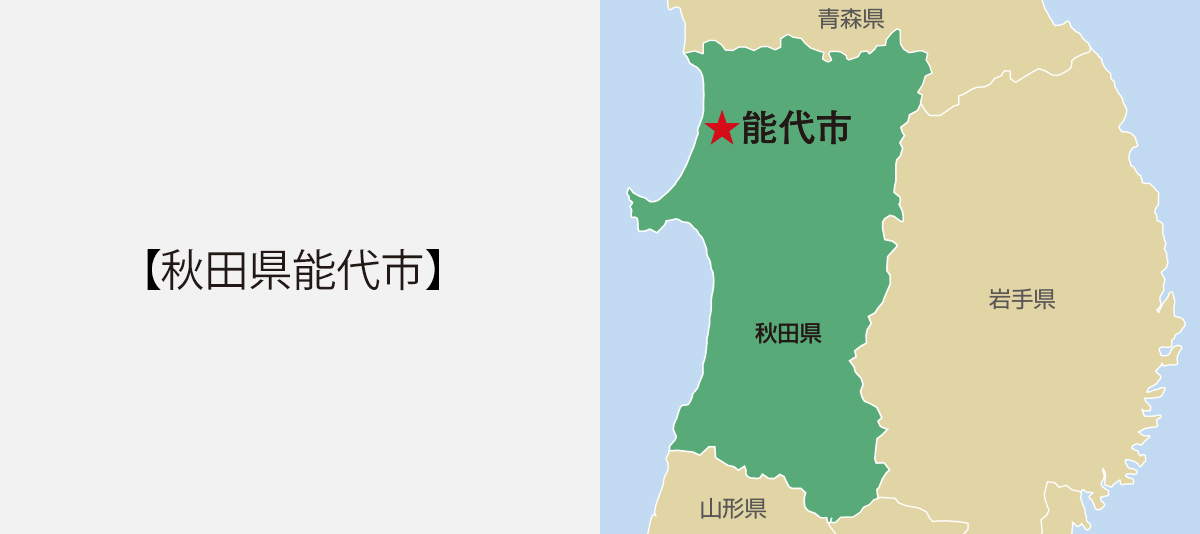

秋田県北西部の能代(のしろ)市は、世界遺産の白神山地と日本海に面しています。この地域が管内のJAあきた白神では、米と野菜の複合経営を目指し、ねぎ、キャベツ、山うどなど5品目を「白神」ブランドとして商標登録し、生産に力を入れています。特に「白神ねぎ」はこの10年で急成長、生産量は県内の約7割を占めます。

「1950年頃から栽培が始まり、1972年に秋冬ねぎの指定産地※1になりました。越冬させた春ねぎに始まり、夏ねぎ、秋冬ねぎ、雪中ねぎ※2と周年出荷しています。7月中は他の産地の出荷が少なく需要が高まるので、その時期の出荷に力を入れています」と、JAあきた白神 営農部営農企画課の齊藤祐也係長。2013年、JAあきた白神は県、能代市、ねぎ部会の生産者と「白神ねぎ10億円販売達成プロジェクト」を立ち上げ、栽培面積と販売額の拡大を目指しました。新規生産者の増加、既存生産者の面積拡大、営農指導による栽培技術のレベルアップ、需要期を捉えた販売戦略など一丸となって取り組んだ結果、2024年度の販売額は22億6000万円と倍増を達成、全国でも指折りの産地となりました。

「20年前に就農したとき、能代のねぎ栽培は産地化へ向けて技術開発などに取り組み始めたところでした。いろいろなことにチャレンジできる雰囲気や勢いがあり、私もねぎづくりをやってみたいと思ったのがきっかけです」と当時を振り返るのは、JAあきた白神ねぎ部会の菊池 正部会長。30歳で家業を継ぎ、夏ねぎと秋冬ねぎを合わせて60アール、米60アール、大豆20ヘクタールを栽培しています。

ねぎ部会では、週に一度、部会の役員による品質検査を実施しています。これは生産者が個人で選別していると、品質にどうしてもバラつきが出やすいので、ブランドの市場評価を維持するために始めた取り組み。品質検査で指摘があった場合、出荷した生産者へ連絡し、再度調製してもらうこともあるといいます。改善点がある場合は、JAの営農指導員が生産者に直接伝えます。

「品質検査を始めてから、生産者の家を営農指導で訪ねる機会も増えました。顔を合わすなり『今日出荷したもので何か問題があった?』と聞かれるぐらい、良い意味で緊張感があり、全体の品質がレベルアップしたことで出荷先も増えるなど、好循環が生まれています。今後も生産量を増やしブランド力を高めていきたいですね」と、笑顔の齊藤係長。繁忙期の人員不足などの課題にも、今後取り組んでいくと話します。

※1 消費量が多い15品目の野菜の生産・出荷を安定させるため国が産地を指定すること

※2 秋冬ねぎを一度掘り上げて雪中で貯蔵したねぎ。凍結しないようでんぷんを糖に変化させるため、糖度が高く甘い

土寄せを何度も重ねて白く太いねぎに

白神山地のふもとに広がる東雲(しののめ)台地。戦時中、飛行場だった場所は畑に姿を変え、葉先をピンと尖らせたねぎがずらりと並びます。

「土寄せして日光を遮り白い部分を伸ばしますが、一度にドカッと盛らず、定植後2~3週間隔で6回ほど行います。左右均等に盛らないと、曲がったり、細くなったりするので気を使いますね」と菊池部会長。毎回気温や土の湿り気を確認し、被せる土の量も調節します。

収穫は、試し掘りで白い部分が夏は25cm以上、冬は30cm以上になってから10日後に行います。成長のバラつきを見越し、畑全体が同じ基準になるのを待つためです。収穫機で1日250~300kgを一気に掘り上げ、自宅の作業場で出荷・調製作業を行います。

「根切り機、皮むき機、結束機がありますが、どれも1本ずつセットしなければならないので、3人で約4時間かかります」と、菊池部会長。S~2Lの規格ごとに5kg箱に詰めて集出荷場へ運びます。

【右】コントラストが大切。緑の部分も12cmまでと規格があります

【右】市場への輸送にはラッピングトラックを利用してPR

和のイメージのあるねぎですが、オリーブオイルとも相性が良く、特にベーコンと豆腐の入ったアヒージョがおすすめだとか。もちろん、王道の鍋具材としても一級品。冬に向けて甘みがぐっと増し、加熱すればトロトロ食感に。鍋物が恋しいこれからの季節にぜひどうぞ。

(取材:2024年9月上旬)

●JAあきた白神

【白神ねぎ】生産概要

栽培面積:約226ヘクタール

生産者数:171人

出荷量:約5230t

主な出荷先:首都圏