8月31日は、語呂合わせでやさい(831)の日です。

野菜を毎日350g以上食べようと国は推奨していますが、残念ながら約8割の人が野菜不足というのが現状です。※1そもそも目標値の350gとはどのくらいでしょうか。

毎日、無理なくおいしく食べるコツを紹介します。

小鉢やスープ5皿で350gを達成

栄養過多による肥満や生活習慣病、あるいは低栄養による身体機能の低下などに陥らず、健康な毎日を送るにはバランスの良い食事が大切です。野菜は、エネルギーになるごはんや麺、筋肉を作る肉や魚の働きを助け、体調を整える重要な栄養源。厚生労働省では、1日350g以上食べることを目標にしています。※2

野菜はそれぞれ含まれる栄養成分が違うので、たくさんの種類を組み合わせて食べるのが理想です。主な栄養成分は、ビタミンとミネラル、食物繊維。ミネラルとは、カルシウムや鉄、カリウムなどで、カリウムにはナトリウム(塩分)を排出する働きがあります。しょう油やみそなどを使う和食、外食や加工食品が多いと塩分の取り過ぎが心配ですが、カリウムを含む野菜を積極的に食べることでナトリウムの排出を促すことも期待できます。

2023年の「国民健康・栄養調査」※1によると、野菜を350g以上食べている人は男性約25%、女性約22%で8割近くの人が足りていません。1日量の平均値は256gで、20~40代女性が特に少なく、最も多い70代以上でも約70g不足しています。

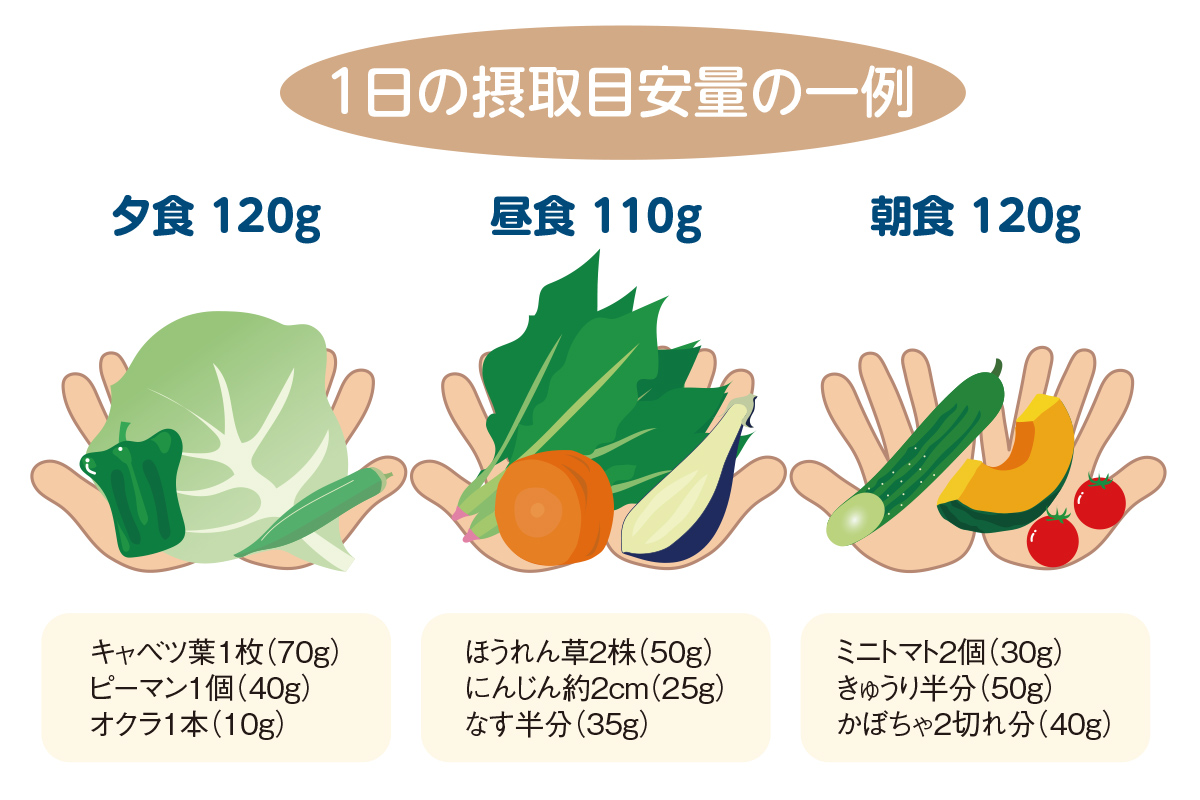

1日350gの野菜料理の目安は、副菜のサラダや小鉢、具だくさんみそ汁がそれぞれ約70gなので、ちょうど5皿分になります。炒め物や煮物など主菜の大皿料理は約140gなので、副菜2皿分に換算できます。これらを組み合わせて、例えば夕食が肉野菜炒めなら、朝昼夕に小鉢か具のたっぷり入った汁物を食べれば350g達成です。ミニトマトは1個15~20gなので、忙しい朝には4~5個添え、ランチが丼ものやカレーならサラダを追加するなど、野菜を食べることに気を配ってみましょう。1日3食で考えると、案外できそうな気がしませんか。

※1 国民健康・栄養調査

※2 「健康日本21(第三次)」

かさを減らして量を食べ効率良く栄養を吸収

調理の段階で野菜の重さを遂一量るのは面倒です。目安として、350gは大体「両手に山盛り3つ分」、加熱した野菜なら「片手に3つ分」と覚えておくと便利です。サラダばかりで量を食べるのは大変なので、塩もみや、煮る・ゆでる・炒めるなどの加熱調理をして、かさを減らすのがたくさん食べるコツ。生野菜でもミキサーにかけるか、すりおろしてガスパチョやすり流し、スムージーにすると、ひんやりとして喉越しも良く食が進みます。

旬の野菜は値段が手頃になりやすいので、常備菜をまとめて作るほか、野菜を冷凍してストックすると便利です。例えばゴーヤーやパプリカは薄切り、オクラやトマトは丸のまま保存袋に入れて冷凍すれば、いつでも必要な分だけ取り出して凍ったまま調理に使えます。

短時間で蒸したり炒めたりすると、夏野菜に豊富なビタミンCが壊れにくくおすすめ。緑黄色野菜に含まれるカロテン(ビタミンA)は、油で調理したり生食ならドレッシングやオイルをかけたりするなど、油と一緒に食べると吸収されやすくなります。効率の良い食べ方で、野菜の栄養を余さず取り入れましょう。ビタミンやミネラルは汗で失われやすいので、野菜を食べて補充し、暑い夏も健康な生活を送りましょう。