日本では飼料(家畜のエサ)や肥料原料の多くを海外から輸入しています。

しかし、国際情勢の不安定化や世界的な人口増加によって、資源価格が高騰し、調達自体も不安定になっているため、国内調達の重要性が高まっています。

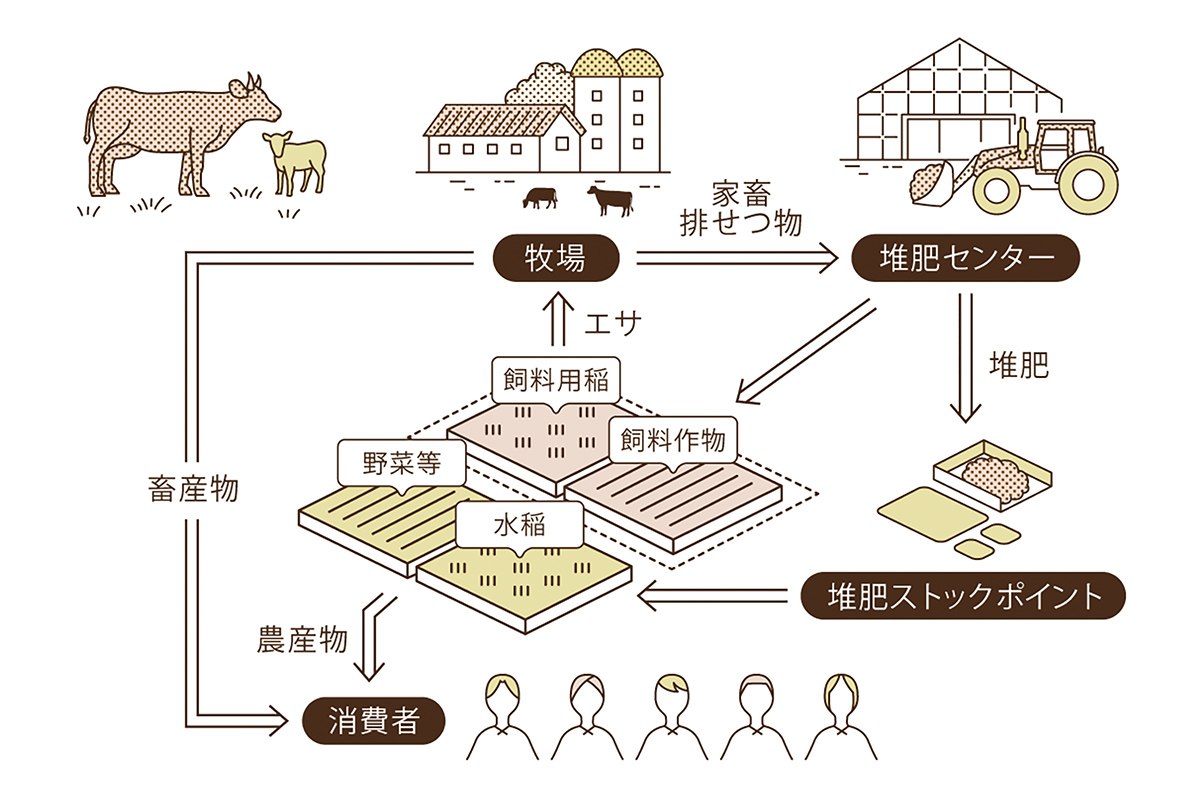

そこで、全農はお米や野菜を生産する耕種農家と、牛や豚、鶏などを飼育する畜産農家が連携し、お互いの生産工程で生まれる資源を循環させて持続可能な農業を目指す「耕畜連携」に取り組んでいます。

耕種と畜産、お互いの資源を循環

資源を再利用するリサイクル。新聞紙や段ボール、ペットボトルなど、私たちの普段の生活でもリサイクルされているものはたくさんあります。

実は、食料生産の現場でもリサイクルが行われています。例えば牛や豚、鶏などの排せつ物を堆肥に変えて田んぼや畑の肥料にするといった取り組みがあります。それぞれの生産物や副産物を活用して、資源を循環させているのです。この仕組みは「耕畜連携」と呼ばれています。

耕畜連携の利点は2つあります。まず、肥料・飼料を安定的に準備できることです。

現状では海外依存度が高く、災害や紛争などによって資源が高騰すると、肥料や飼料原料が調達できなくなる恐れがあります。しかし、家畜の排せつ物を肥料とし、飼料用米や子実とうもろこしなどを生産して家畜の飼料とすることで、国内で資源の循環が生まれ、食料安全保障にもつながります。

2つ目は環境への負荷が減ることです。家畜の排せつ物をしっかり発酵させて堆肥として再利用すれば廃棄物として処理することが減り、環境にやさしい持続可能な食料生産システムを構築できます。

堆肥の需給マッチングなど全農が連携を後押し

畜産農家が堆肥を生産しても、耕種農家が求める品質でなければ活用できません。全農では2023年にwebサイト「耕×畜なび」を開設しました。全国のJA堆肥センターが生産する堆肥をまとめ、堆肥の種類や成分、センターの所在地などを地図上に見える化。検索もでき、耕種農家と畜産農家の双方のニーズに合った堆肥を探せます。現在、約300ヵ所の堆肥センターが登録され、堆肥の活用に役立っています。

https://ko-chiku.com

また広島県本部では、2019年から「耕畜連携・資源循環ブランド『3-R(さん・あーる)』」の取り組みを進めています。「3-R」とは、「耕畜連携」による資源循環型農業で生産された農畜産物や加工品のブランドです。畜産業で出た堆肥を「資源(肥料)」として「再利用」する資源循環・耕畜連携の取り組みを「繰り返し」ていくことで、地域の環境保全と持続可能な農業を目指しています。

https://www.zennoh.or.jp/hr/3-R/

https://www.zennoh.or.jp/hr/3-R/

耕畜連携は、食料安全保障や環境負荷の軽減など「次世代につながる食料生産のカタチ」です。資源の有効活用はこれからも求められていくことでしょう。全農は今後も耕畜連携の取り組みを進めていきます。