南瓜は、ホクホクで甘みの強い「西洋南瓜」、ねっとり食感の「日本南瓜」、ズッキーニなどの「ペポ南瓜」に大きく分類されます。

現在、国内で生産されている南瓜の多くは、「西洋南瓜」の仲間です。

北海道産南瓜は、国内産のおよそ半分、全国1位の生産量を誇ります。

北海道の主要産地、JA道北なよろを訪ねました。

市場の信頼厚い『なよろ南瓜』ブランド

北海道の北部に位置する名寄市。日本一の生産量を誇るもち米をはじめ、南瓜、アスパラガス、スイートコーンなどの栽培が盛んです。特別豪雪地帯にも指定され、盆地のため、寒暖差が大きく、夏と冬の気温差はなんと70℃近くにもなります。

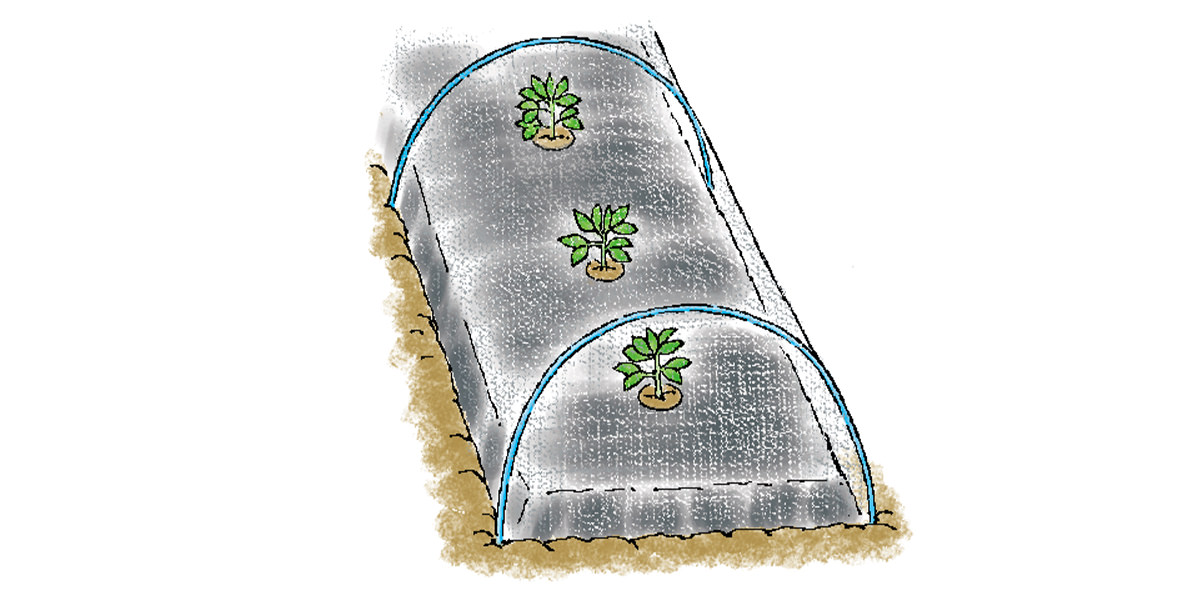

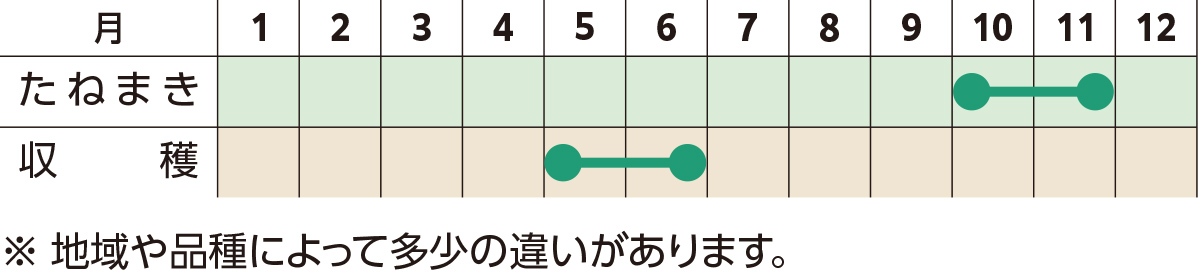

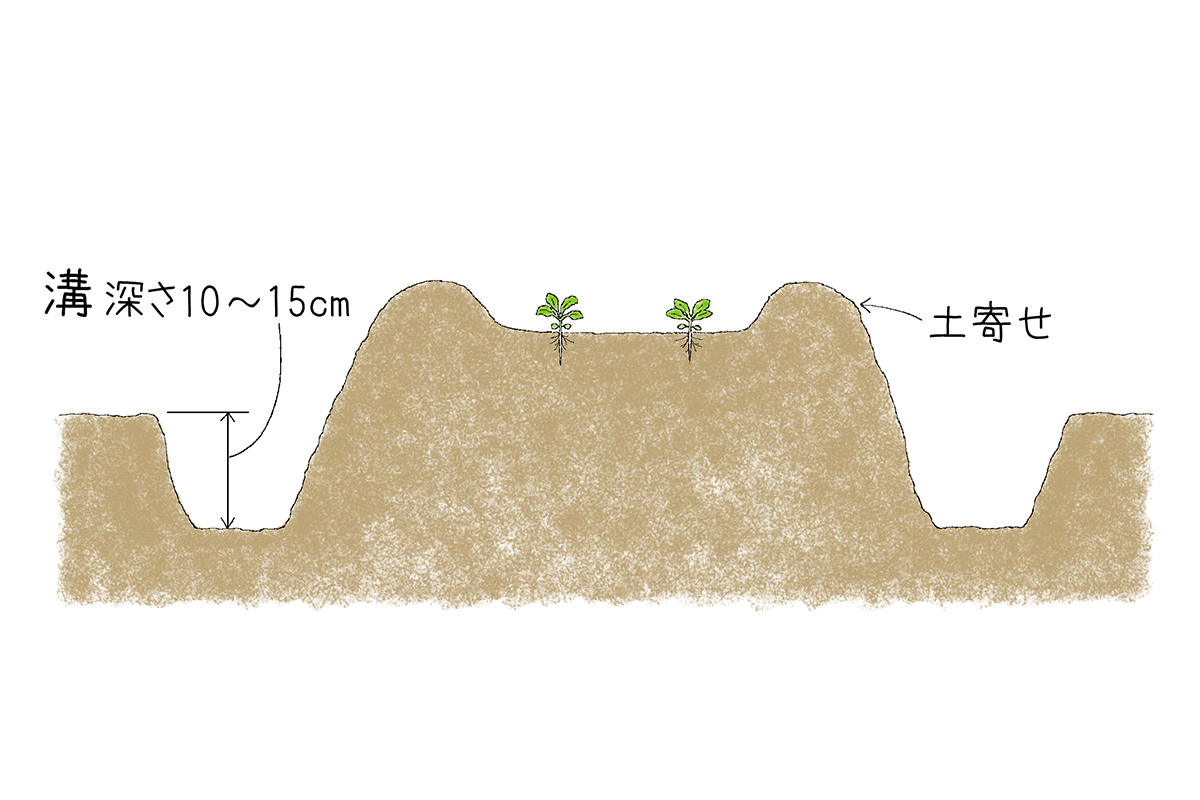

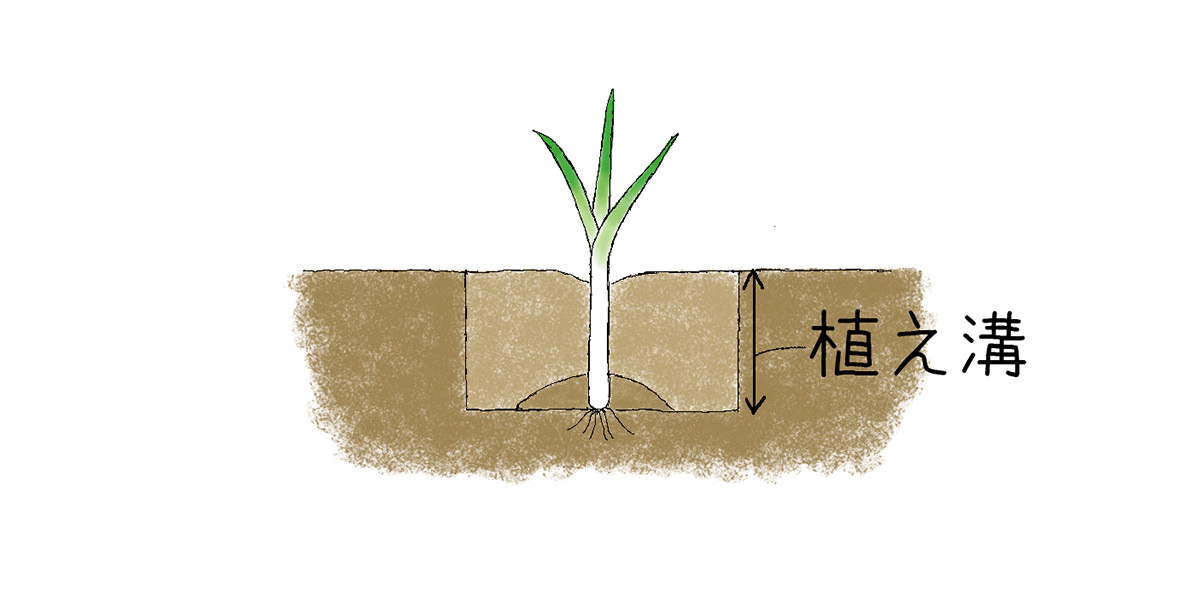

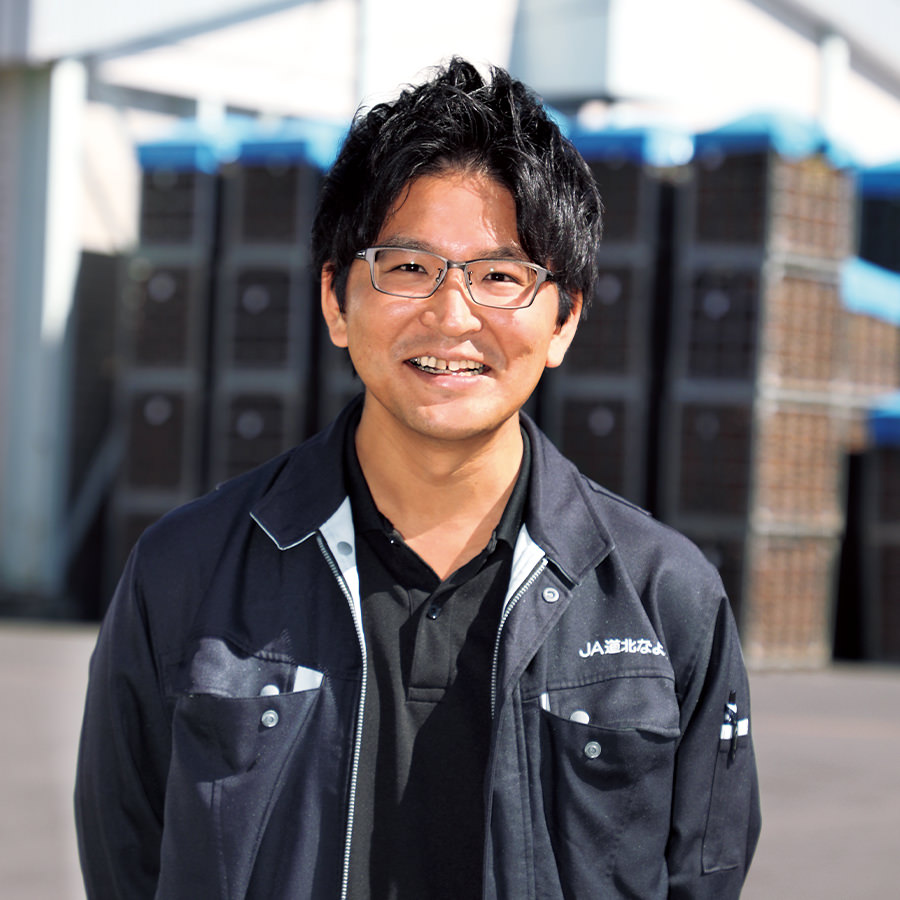

「ここは昼夜の気温差も大きく、夏は昼間30℃を超えますが夜は20℃前後まで下がります。盆地特有の寒暖差が南瓜の糖度を高めて、甘みや実のやわらかさを引き出し、病害虫の発生も抑えてくれます。1967年に6人の生産者がえびす南瓜を導入して始まった名寄の南瓜生産は、南瓜の栽培に適した気候によって、栽培も名前も広まって、一大産地となりました」と、JA道北なよろ営農センター青果課青果係の岡田祐輝さん。5月下旬から植えつけが始まり、8月末に収穫最盛期を迎える露地栽培が中心で、出荷は8月中旬〜10月半ばまで続きます。

8月は早生種の「味早太(あじそうた)」、9月前半は主力で人気品種の「味平(あじへい)」、9月後半はホクホクで程よい甘みの「ほっこりうらら」、10月はお菓子などにも使われる「えびす」の4種類を『なよろ南瓜』ブランドとして出荷。甘いだけでなく、やわらかくホクホクとした食感も人気で、市場から品質を高く評価されています。

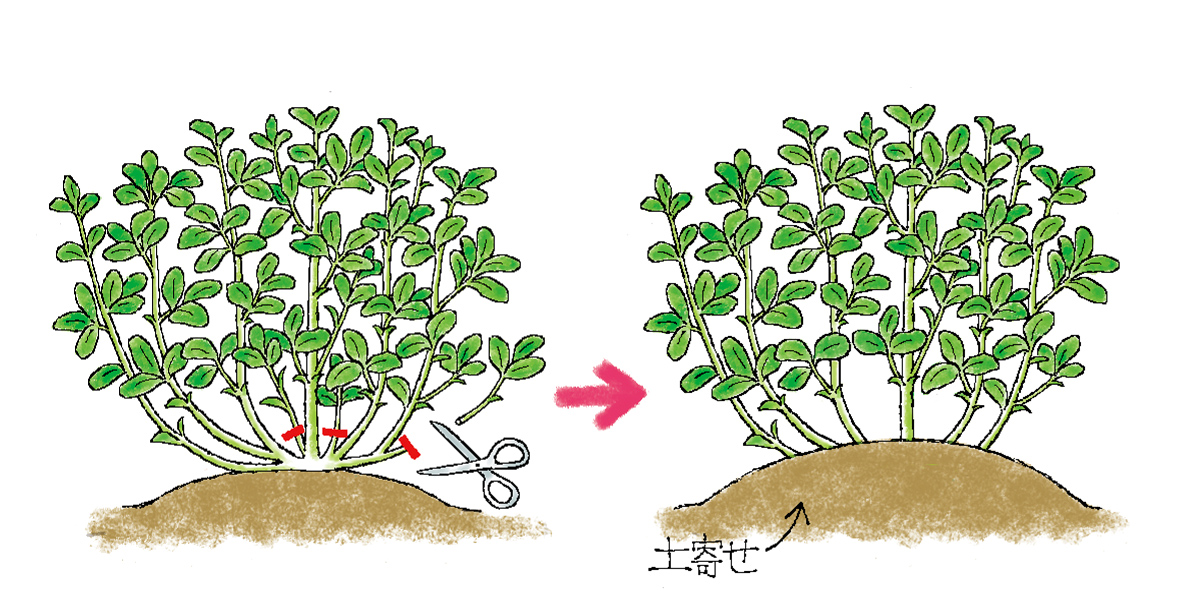

「『なよろ南瓜』の売りは品質の良さです。味がのった大きな実を作るには、土づくりをしっかり行って葉を十分に茂らせ、実に養分を蓄えさせます。うちでは広い畑で伸び伸びと蔓(つる)を成長させ、葉を大きく茂らせます。葉が畑を覆うほど茂ったら収穫まで畑に入らず、葉を傷めないように気を付けています」と話すのは、JA道北なよろ南瓜部会の阿部 清部会長。農家の3代目として450アールの南瓜畑で「味早太」、「ほっこりうらら」の生産を手掛けています。他に36ヘクタールに及ぶもち米や、南瓜の連作障害対策として小麦との輪作も行っています。

追熟して保存性と甘みをアップ

ヘタが茶色いコルク状になり、皮が黒っぽい緑になった頃に収穫します。

「朝露で濡れると実が汚れるため、収穫は早朝を避け9時頃〜17時頃まで行います。実が傷つくので機械は使わず、家族とアルバイトを含めた5人の手作業で行いますが、中腰なので大変です」と、阿部部会長。茎と葉を避(よ)けながら南瓜を探し、一つずつ専用のハサミでヘタの付け根を切り取り、タオルで土を丁寧に拭いてからトラクターに積んでいきます。収穫した南瓜はトラックで作業場の雨よけハウスへ運び、キズや日焼けしたものなどを選別した後、陰干しします。

「乾燥期間は、味早太は約3日、ほっこりうららは約2週間です。切り口を乾燥させることで保存性が高まると同時に、追熟してでんぷんが糖に変わり甘みも増します」と、阿部部会長。乾燥後は、南瓜磨き機で表面に付いた土を取り、タオルで拭いてつやを出してから出荷します。

【右】一つひとつ南瓜を拭いてつやを出します

選果場では、まず人の目で変形やキズの有無を確認。機械でブラッシングした後、選果機で等級が選別されます。1個が2kg前後のサイズが全体の7割を占め、1日に10kg箱で約6000箱を出荷します。

【右】選果機によって重さで規格・等級が分別され、手作業で箱詰めします

「南瓜の栽培は手作業が多くて大変ですが、手を掛けた分だけ収量を上げることができ、面白さを感じています」とやりがいを語る阿部部会長。苗を植える間隔を狭くするなど栽培効率を高める研究も進めており、部会一丸となって収量を上げ、ブランド力を一層高めていきたいと今後の目標を力強く話してくれました。

ひき肉あんかけなどの煮物のほか、てんぷらもホクホクしておすすめとのこと。マッシュして片栗粉を加え丸く焼き上げた南瓜団子は、北海道の家庭料理の定番だと言います。

広大な北の大地に育まれたホクホクで甘い南瓜。料理やお菓子でたっぷりお召し上がりください。

(取材:2023年9月下旬)

●JA道北なよろ

【南瓜】生産概要

栽培面積:約170ヘクタール

生産者:80名

出荷量:約170トン(2023年実績)

主な出荷先:関東、関西、中京など