砂糖の原料のひとつである「さとうきび」は、沖縄県や鹿児島県南西諸島の農業と経済を支える重要な作物です。

さとうきびの搾り汁を煮詰めてそのまま固めたものが黒糖(黒砂糖)。

搾り汁から結晶を分離した分蜜糖(原料糖)は、精製糖工場に運ばれて、さらに純度が高められ上白糖などに加工されます。

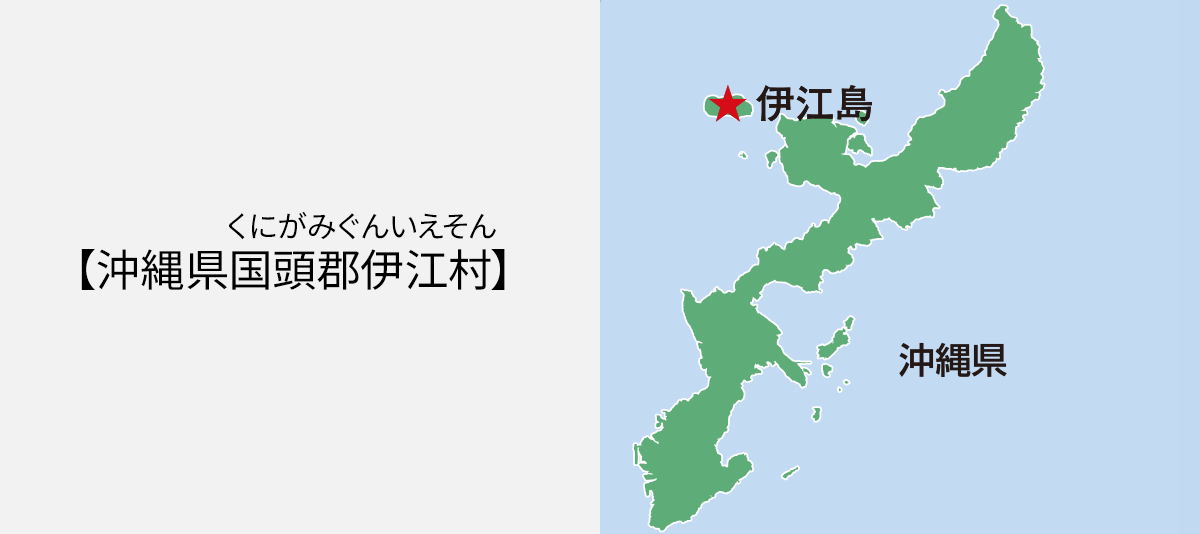

主要産地である沖縄本島北部の伊江島で、さとうきびの栽培と工場で黒糖になるまでを教えてもらいました。

3種類の作型を組み合わせて栽培

沖縄本島北部、沖縄美ら海(ちゅらうみ)水族館のある本部(もとぶ)町からフェリーに乗り約30分で伊江島に到着します。年間平均気温24℃。さとうきび、落花生(ジーマミ)、島らっきょうなどが栽培される自然豊かな島です。

「さとうきびはイネ科で、節にある芽が伸びて成長します。植えつけは20~30cmにカットしたさとうきびを1つずつ畝(うね)の溝に並べ、芽を伸ばしていくんですよ」と話すのは、伊江村さとうきび生産組合の内間(うちま)優組合長。実家の農業を継ぎ、約40年にわたり66アールの畑でさとうきびを栽培するベテラン生産者です。

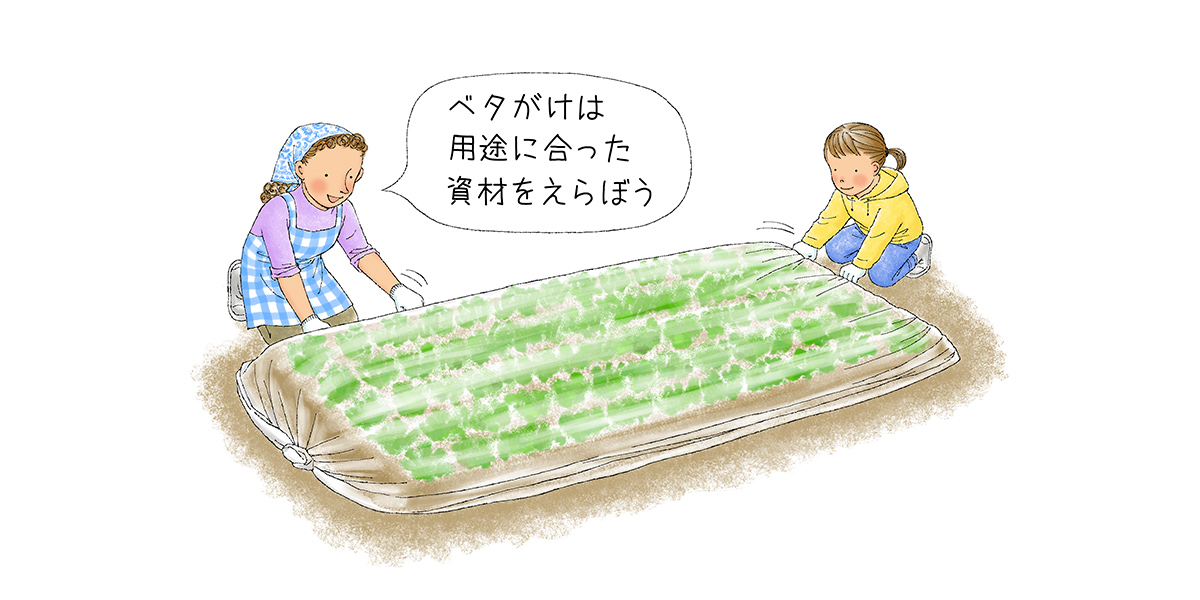

風にも、水不足にも強いさとうきびとはいえ、品質の良いものを作るには徹底した栽培管理が必要と話します。特に、雑草は成長の妨げになるだけでなく、収穫時に混ざると製糖工場での選別や品質確認も大変になるので、対策には力を入れているとのこと。

「成長期は1日3cmほど伸びます。重みでしなって倒伏しないように培土(土寄せ)も欠かせませんね」。背丈が2~4mにもなるさとうきびは、培土を繰り返すことで根の張りが促進されて、茎の数を増やしながら成長していきます。

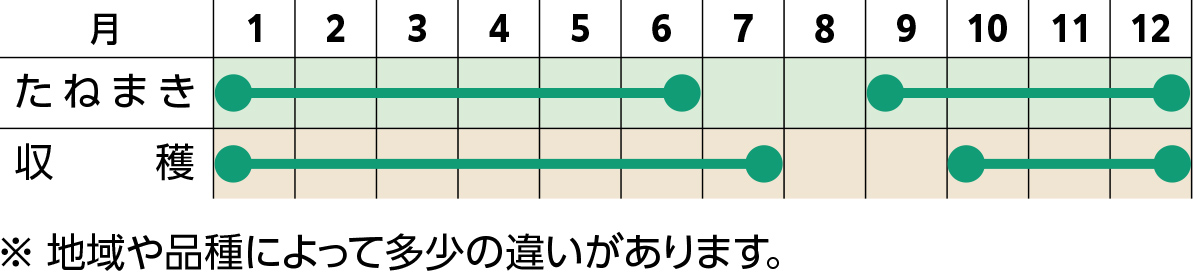

「さとうきびは茎に糖分を蓄え、長く育てると茎が太くなって糖度が上がります。春に植えて翌年の冬に収穫する春植、夏に植えて翌々年の冬に収穫する夏植、一度収穫した株でもう一度芽出しをして翌年の冬に収穫する株出と、3種類の作型がありますが、10アール当たりの収穫量が多いのは夏植です。でも、毎年新しい苗で育てると労力がかかるので、2年目は同じ株で栽培するのが一般的ですね」と説明するのは、JAおきなわ伊江支店加工部の友寄(ともよせ)孝明部長。伊江島では夏植で栽培し、その後株出を1回程度行ってから改植することが多いといいます。

鮮度が落ちるので2日以内に出荷

【右】1つの収穫ネットに約1tのさとうきびが入ります

例年1~3月は県内の各産地で一斉に収穫と製糖が行われます。海風に揺れる広いさとうきび畑を訪ねると、大型収穫機(ハーベスタ)で刈り取りの真っ最中。

「さとうきびの堅い茎を斧で1本ずつ刈り取っていくのは大変な重労働で、かつては『ゆいまーる』と呼ばれる地域の共同作業で収穫が行われていました。今は、手刈りで行う生産者は少なく、JAが管理しているハーベスタを使った機械刈りが島全体の8割を占めます」と、友寄部長。製糖工場の受け入れ量は1日60t。さとうきびは刈り取り直後から鮮度がどんどん下がるので、収穫後すぐに出荷し、工場で製糖できるようJA主導で計画的に機械刈りのスケジュールを決めています。

「うちの畑だと、年間の収穫量は約46tです。黒糖にすると6440kgくらい」と、内間組合長。

製糖工場では、まず生産者ごとに計量して糖度測定と品質チェックを行います。その後、葉の破片や潰れた茎などを手作業で選別します。3段階のカッターで細分化され、シュレッダーハンマーで細かく砕いて搾汁。ボイラーで加熱して不純物を沈殿させながら、4つの濃縮缶で段階的に煮詰め、最終的に糖度93度の黒糖に仕上げます。毎日7~8tの黒糖を製糖し、2日に1回本島へ出荷するとのこと。「搾りかすは煮詰める際の燃料に使い、重油は使いません。葉ガラなどは肥料にします」と、友寄部長。循環型の製造で環境保全にも力を入れています。今後は「栽培の機械化と製糖の効率化を進めて、より高品質な黒糖を製造できるよう生産組合と一丸となって取り組んでいきたい」と話してくれました。

【右】節のあるさとうきびの茎。葉ガラを取り除き、断裁・圧搾されて糖汁になります

【右】業務用のほか、小売り用のかち割りや粉末タイプも製造しています

サンゴ石灰岩に由来する赤土の「島尻マージ」で育った伊江島産の黒糖は、ミネラルたっぷり。上白糖のように精製しないのでさとうきびの成分が残り、ほのかな塩気や苦味もある奥深い甘みを楽しめます。お茶請けとしてはもちろん、角煮や肉じゃがなどの料理に使えばコクをプラス。普段の食卓に気軽に取り入れて、いろいろなアレンジを楽しんでみませんか?

(取材:2024年1月下旬)

●JAおきなわ

【さとうきび】生産概要

生産者:約151人

収穫面積:約88ヘクタール

産糖量:約829t(2023〜24年実績)