全国の多くの都道府県でオリジナル品種の開発が行われブランド化されているいちご。滋賀県でも2016年から品種育成に取り組み、5年の歳月をかけて誕生したのが「みおしずく」です。

ひとしずくから輝く宝石へと成長してほしいという願いが込められ、2023年に本格デビュー。県全体でブランド化に向けたチャレンジが始まっています。

章姫×かおり野で「みおしずく」誕生

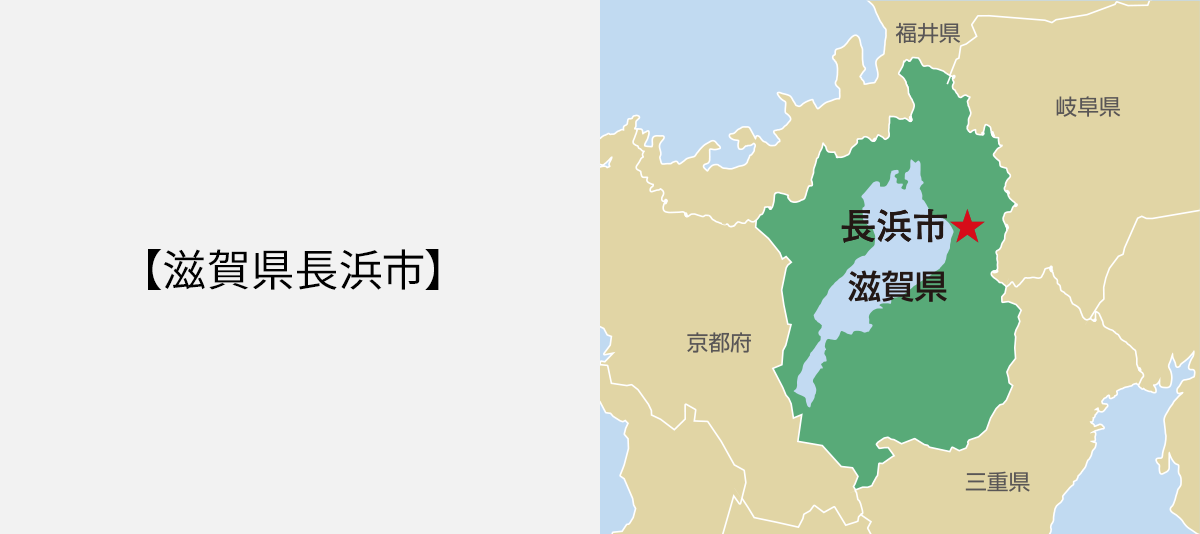

琵琶湖を中心とした豊かな自然環境に恵まれた滋賀県内では、「章姫」「かおり野」「紅ほっぺ」などさまざまな品種のいちごが栽培されていました。生産者から「滋賀県を代表するオリジナル品種を作ってほしい」という強い要望を受け、滋賀県農業技術振興センターが2016年から品種開発を始め、約1600株の中から選抜した優良品種が「滋賀SB2号(みおしずく)」です。

「甘みが強い『章姫』と、適度な酸味と強い香りの『かおり野』を交配させ、新たな魅力を持ついちごが誕生しました。名前は公募で約7600件の中から『みおしずく』が選ばれ、2023年から本格的に販売がスタートしました」と、JAレーク伊吹経済部特産振興課の加納康代課長補佐。

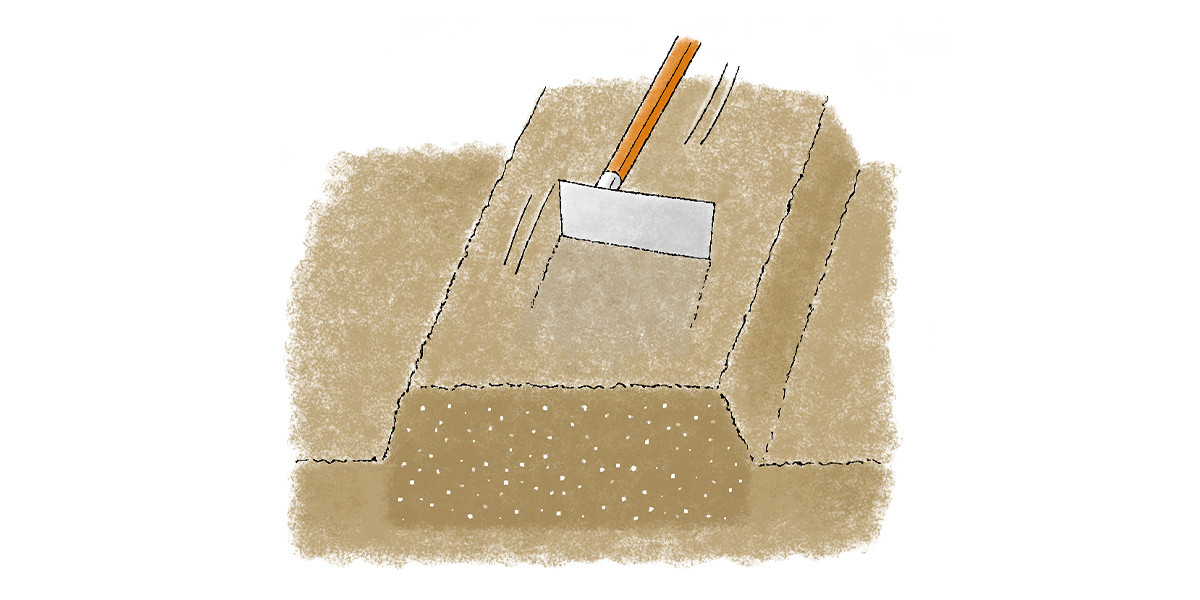

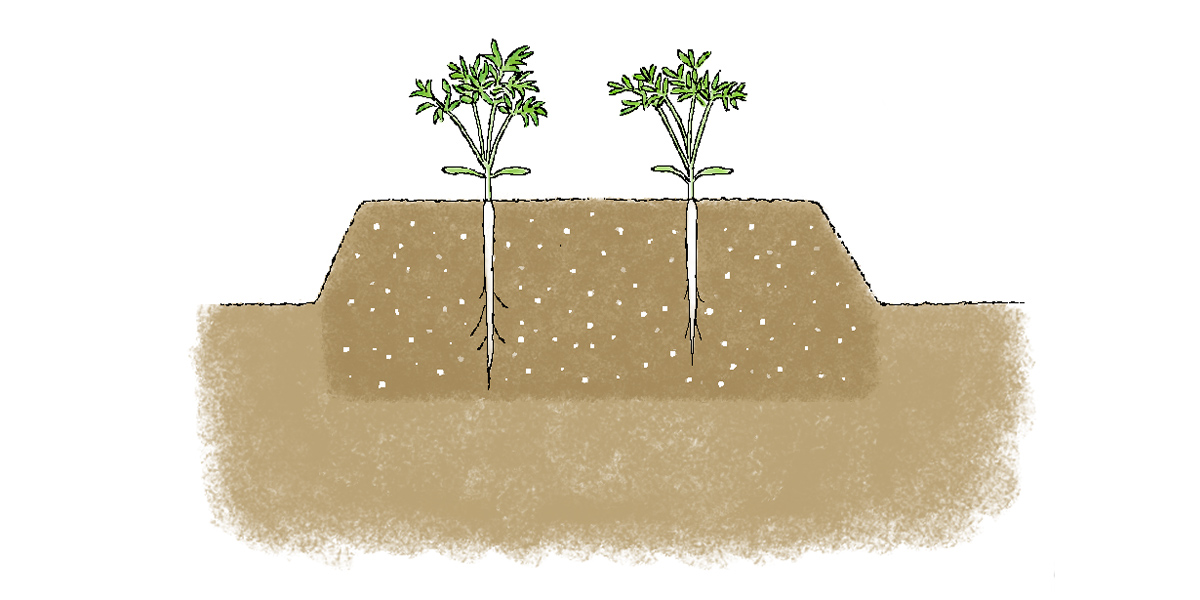

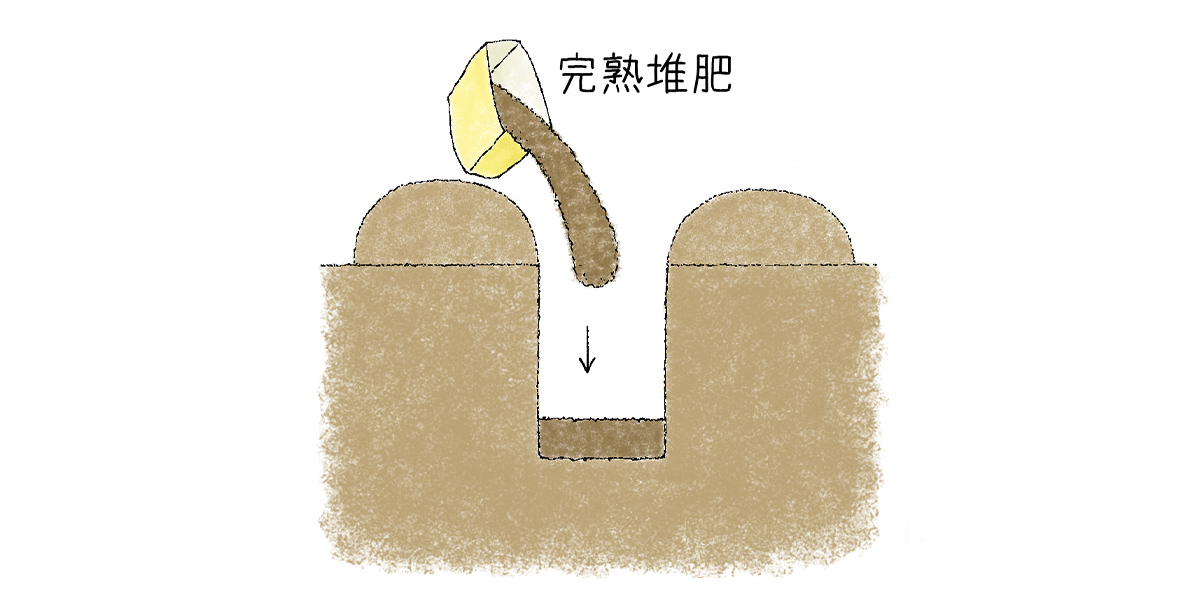

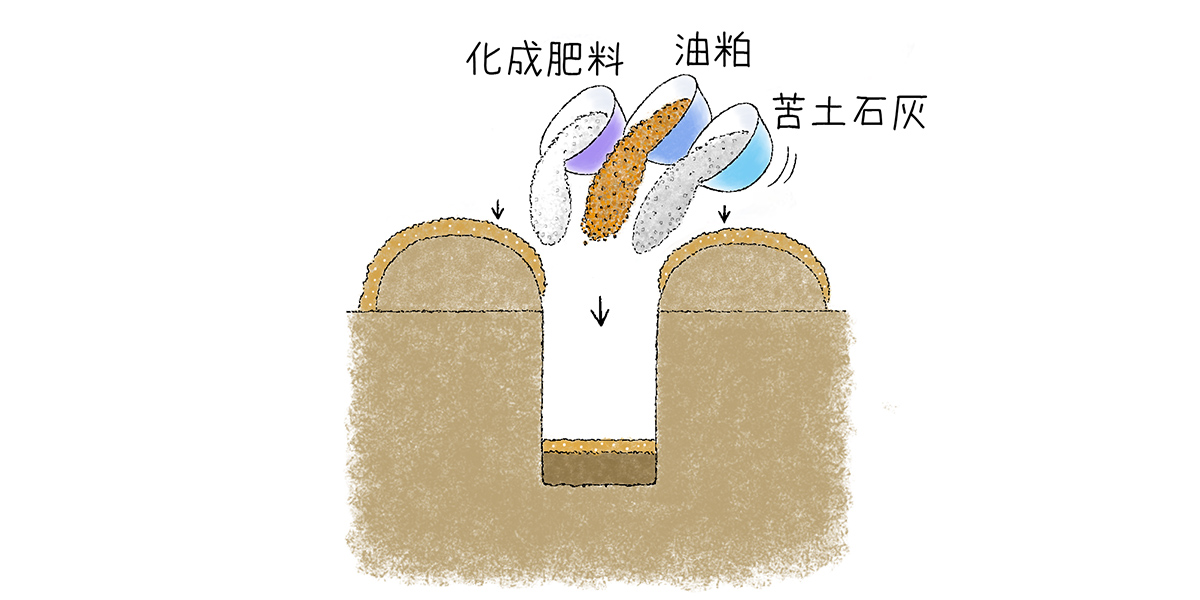

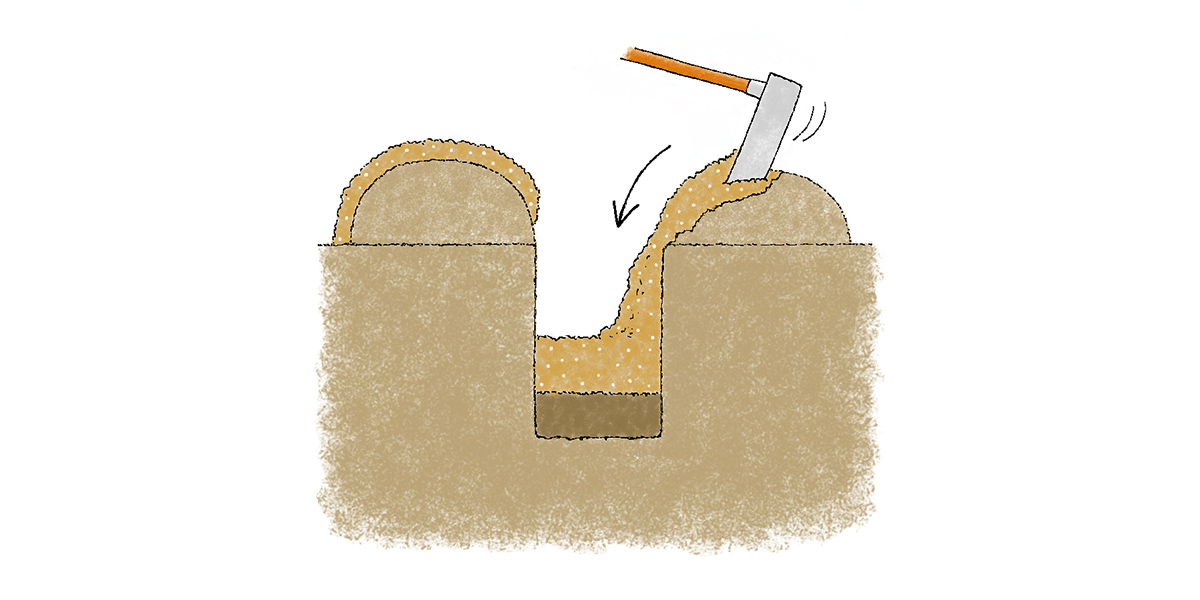

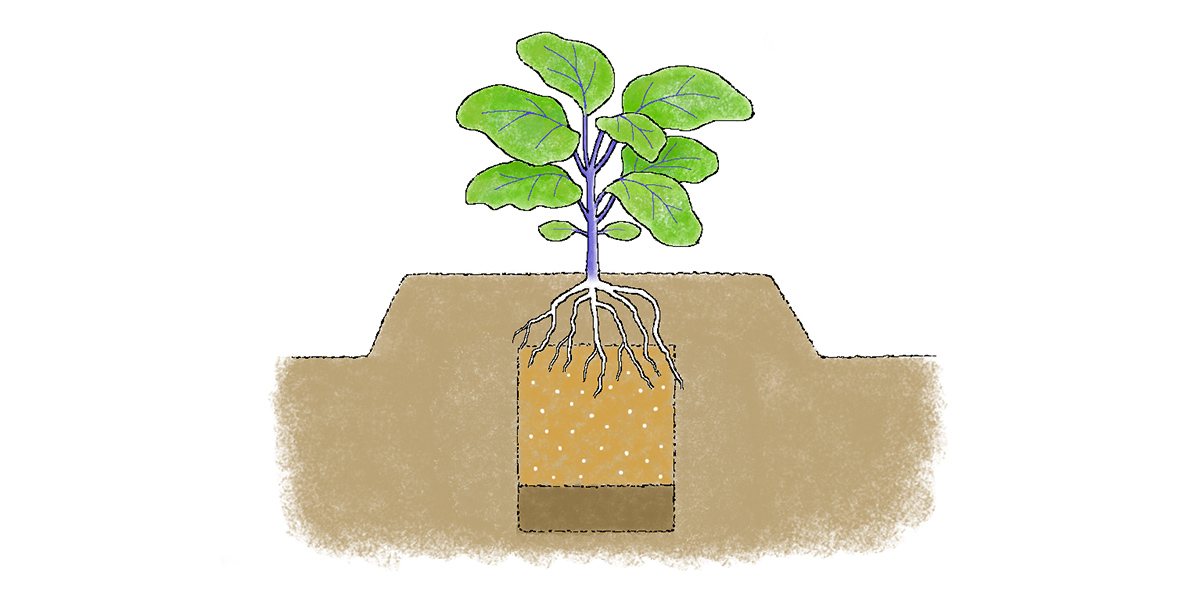

県内のいちご栽培は滋賀県が開発した独自の「少量土壌培地耕※」といわれる高設栽培が主流です。水耕栽培と違い、土で育てることで栄養バランスが整って栽培しやすいというメリットがあります。また、琵琶湖の北、湖北地方は冬になると厳しい寒さと雪に見舞われますが、ボイラーなどで加温することなく無加温で栽培することで、寒さに耐えて甘みが増すことも大きな特長です。

※ 土壌pHが変わりにくい培地を使用し、簡易な設備で肥料の循環利用が可能な環境負荷の少ない栽培技術

ビッグサイズで料理でも楽しめる

生産者の中川亜希さんは2020年に新規就農しました。長浜市で生まれ育ち、動物看護士や医療事務のキャリアを積んだ後の就農でした。

「実家は兼業農家で、農業の大変さを感じていたので他の仕事をしていましたが、野菜が苦手な子どもたちが自分で育てた野菜は食べているのを見て、食農教育の大切さを実感したのがきっかけで就農しました。いちご栽培を選んだのは自分が好きだったから」と、満面の笑みで話す中川さん。ハウス4棟(約15アール)で「章姫」「かおり野」「紅ほっぺ」「よつぼし」の4品種を栽培しながら、「みおしずく」を試作導入しました。

「大粒品種で、もともと花数が少ないので摘花を省力化できるし、収穫や選別・パック詰めもラクです。無加温栽培なので冬場は気温が低い中で時間をかけて、じっくりといちごが育ちます。その分糖度が上がり、おいしくなります」と、中川さん。

ハウスの中はいちごの甘い香りでいっぱい。元気な濃い緑の葉を茂らせた株から大粒のいちごが赤く色づき、重みで垂れ下がっています。サイズはL〜4L、それ以上はデラックスとなります。

「1粒50g程度の大きいサイズはデラックスとして1パック5粒入り(250g)で出荷しています」とのこと。ハウスの中は生育に最適な環境になるよう温度、湿度、日射量、二酸化炭素濃度などがこまめに管理されています。「今日も寒いですからね。いちごは5℃以下になると成長を止めてしまうので、寝ないで起きてー!!と声を掛けながら世話をしています。手を掛ければ掛けた分だけ、おいしい実をたくさんつけてくれますから」と、手間ひまを惜しみません。

「みおしずく」の特徴は、大粒で甘みと酸味のバランスが良く、しっかりとした果肉とジューシーさです。中川さんは「県のHPに『フローラルな香り』と表現していて果物なのに何で?と思いましたが、いちごはバラ科で本当に花のような香りがするんですよ」と言います。

新品種導入はリスクも大きいため、栽培当初は県内で8軒しかいなかった生産者も、2023年には65軒に増加し、2024年の苗購入希望量は2倍近くに増え、着々と浸透してきています。出荷量も増えて、滋賀県内のみならず今後は首都圏での認知・販売拡大も期待されています。「全国の人に知っていただいて愛される品種に育ってほしいです」と、JAレーク伊吹の加納課長補佐。

ケーキなどデザートだけではなく、大きさを利用してサラダに使用したり、生ハムを巻いたりなど料理にも活躍の場は広がりそうです。11月から翌年の5月まで約半年と長期出荷が続きます。いちごの品種選びのひとつに加えていただけたら嬉しいです。

(取材:2024年2月上旬)

●JAレーク伊吹

【いちご(みおしずく)】生産概要

生産者:約6人

栽培面積:約0.25ヘクタール

出荷量:2.7t(2023年度実績)

主な出荷先:滋賀県内