良質な野菜をつくるためには、病気から野菜を守ることが必要です。そこで今回は、病気が発生する要因と防除のポイントを紹介します。

〇病気発生の3つの要因

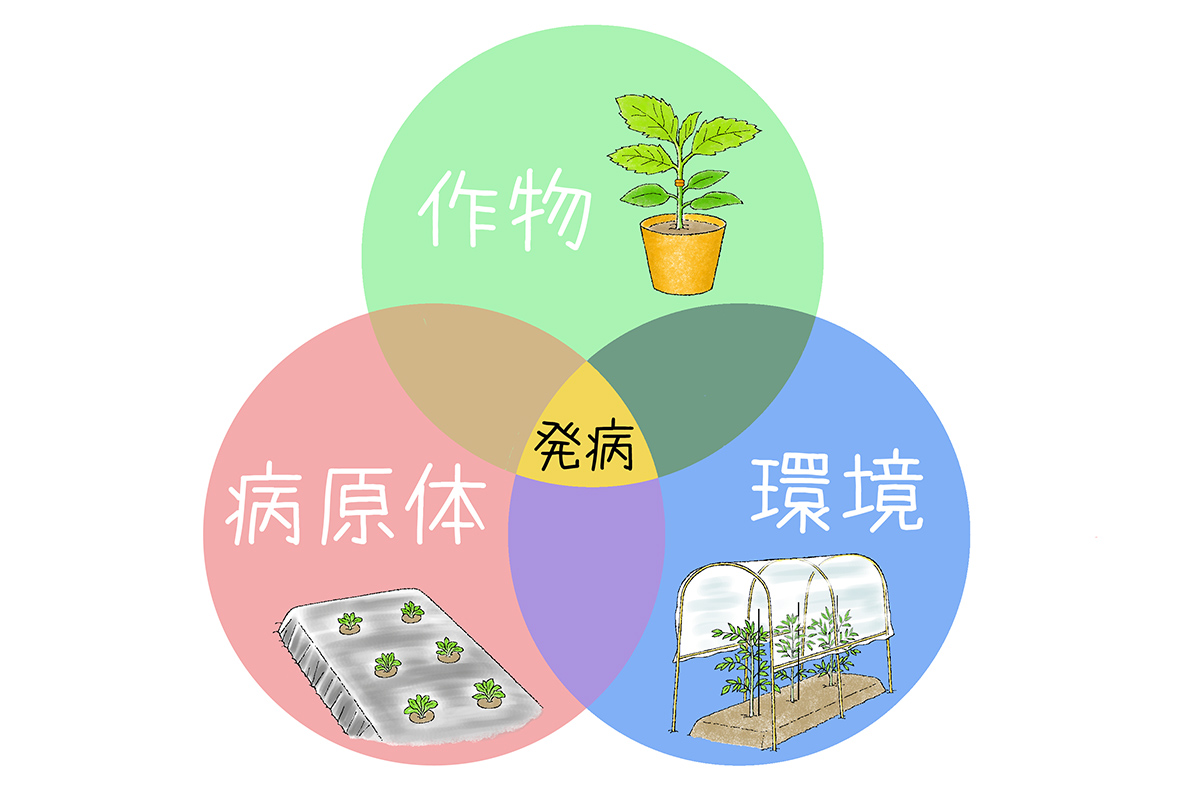

糸状菌(カビ)や細菌、ウイルスなどの病原体があるだけでは、病気は発生しません。病気は、原因となる病原体に加えて、発病しやすい環境、病気にかかりやすい野菜の性質という3つの条件がそろったとき、初めて発生します(下図)。それぞれに対策を講じ、要因を1つでも取り除くようにします。

⚫︎病原体要因を取り除くには

・ウイルス病を媒介するアブラムシ類などを防除

・マルチで泥の跳ね返りを防ぐ

・土壌消毒をする

・殺菌剤を使う

⚫︎環境要因を取り除くには

・有機物を施用し、土壌微生物を増やす

・雨よけ栽培をする

・土の水はけを改善する

・整枝や適切な栽植密度で、通風と日当たりを確保する

⚫︎作物要因を取り除くには

・水はけの良い土づくり、健苗(健康な苗)の育成、適期定植、施肥・整枝を適正に行うことなどによって、健康的な野菜を育てる

・接ぎ木苗を使う

・耐病性のある品種を選ぶ

〇病気の防除

病気を防ぐ対策の基本は、3つの要因がそろわないように、それぞれの対策をとって、発病リスクを減らすことです。

たとえば、根こぶ病が出た畑ならば、アブラナ科野菜を栽培しない、栽培するなら抵抗性品種を選ぶ、土壌pHを6.5以上にする、水はけをよくして菌を活動しにくくする、根こぶ病菌を防除する適用農薬を使用する、といった対策をとります。

病気を引き起こすおもな病原体の特徴と防除方法は、表のようになります。

| 病原体の種類 | 特徴 | 種類 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 糸状菌 | 植物の病気の8割程度を占め、かびまたは菌類ともいう。菌糸と、その一部に胞子という繁殖器官をつくる。菌糸は植物の表皮を突き破って侵入できる。 | ナス科、ウリ科、ユリ科野菜の疫病。野菜全般に発生するべと病、うどんこ病、菌核病。ウリ科野菜のつる割病、つる枯病。ハクサイなどアブラナ科野菜の根こぶ病など。 | 雨よけや、畑の水はけを良くする。抵抗性品種を利用する。土壌病害には輪作をする※。適用農薬を使用する。 |

| 細菌 | 作物体内への侵入は、作物の表面にできる傷口や気孔、水孔、皮目などの自然開口部から行われる。水を好み、降雨後に発生することが多い。 | 野菜全般に発生する軟腐病、黒斑細菌病。トマト、ナスなどナス科野菜の青枯病。キュウリなどの斑点細菌病など。 | 泥はねを防ぐ、作業で茎葉を傷つけない。畑の水はけを良くする。抵抗性品種を利用する。土壌病害には輪作をする※。適用農薬を使用する。 |

| ウイルス | 光学顕微鏡で見えないほど小さい。作物どうしの接触、傷口、アブラムシやアザミウマなど、昆虫を媒介して伝染することが多い。予防・治療薬がなく、一度感染すると治らない。 | 野菜全般に発生する各種モザイク病。トマトの黄化葉巻病など。 | 防虫ネットなどで被覆し、アブラムシなどの昆虫の飛来を防ぐ。抵抗性品種を利用する。 |

※ 土壌病害とは、土壌中に生息する病原によって引き起こされる病気をいう。輪作することで、病原体が増殖するのを抑え、菌密度が高まって発病を引き起こさないようにする予防効果がある

〇よく見られる病気と対処法

家庭菜園でよく見られる病気と対処法をご紹介します。

①トマトの疫病(糸状菌)

水がしみたような黒褐色の病斑ができ、かびが発生する。多湿下で発生するので雨に当てず、マルチで泥はねを防ぐ。降雨前後に適用農薬を散布する。

②タマネギのべと病(糸状菌)

葉が黄変したり、灰色のかびを生じたりする。多雨で発生しやすい。マルチで泥はねを防ぎ、肥え切れさせない。降雨前後に適用農薬を散布する。

③キャベツの菌核病(糸状菌)

腐敗し、白いかびのようなもので覆われ、やがて黒い菌核が発生する。高畝にして水はけを良くする。結球する前に適用農薬を散布する。菌核が土壌に残るとほかの野菜にも伝染するので、発病株は早めに畑の外で処分する。

④ダイコンの軟腐病(細菌)

地際や根が腐敗して溶ける。土壌中の細菌が傷口などから侵入して発病させる。栽培中、株を傷つけないようにする。台風前後に適用農薬を散布する。

⑤ソラマメのモザイク病(ウイルス)

葉が縮れ、モザイク状のまだら模様になる。アブラムシ類が媒介する。銀色マルチやトンネルがけをしてアブラムシ類の飛来を防ぐ。