暑さに強く収穫が長く楽しめます。プランター栽培も人気でグリーンカーテンにも最適。

熱帯アジア原産の蔓性の一年生植物。和名は「ツルレイシ」。独特の苦味があるので「ニガウリ」と呼ばれます。強い日差しと高温が大好きなので日当たりの良い場所を選びます。気温が低い時期は伸びが遅いですが、夏日が続くと蔓や葉が生い茂るので株間は1m以上と広くとりましょう。

たねからでも育てられますが、苗を購入して植えつけた方が暑い時期を逃さず管理がしやすいのでおすすめです。実が重いので風で倒れないように、支柱を合掌式にがっちりと組んで株の寿命を延ばしてやると、長い間収穫が楽しめます。

根に小さなコブができるネコブセンチュウなどの被害が多いので、同じウリ科の野菜などは3〜4年空けて連作を避けるなど、しっかりと予防対策を行いましょう。

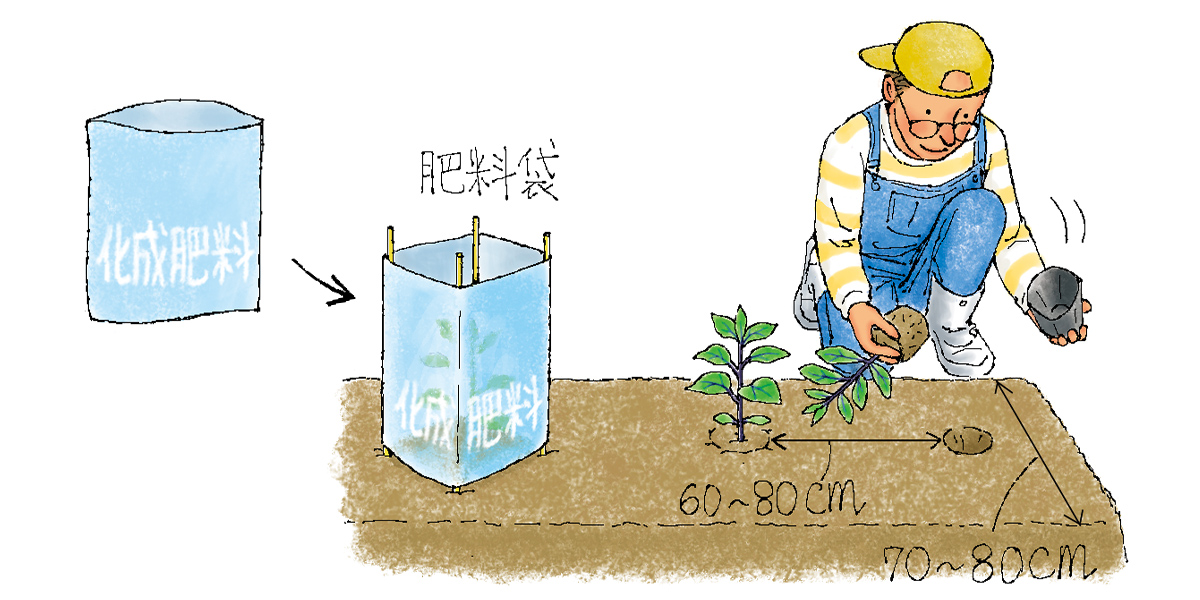

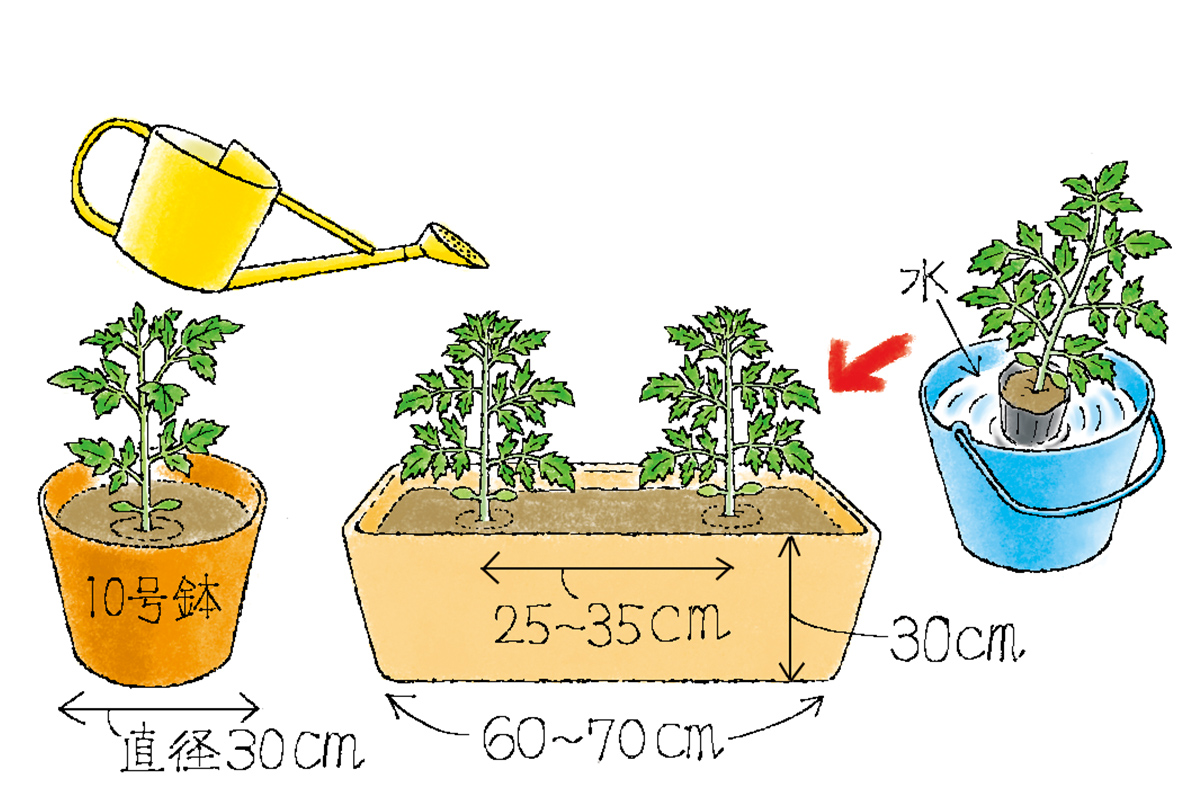

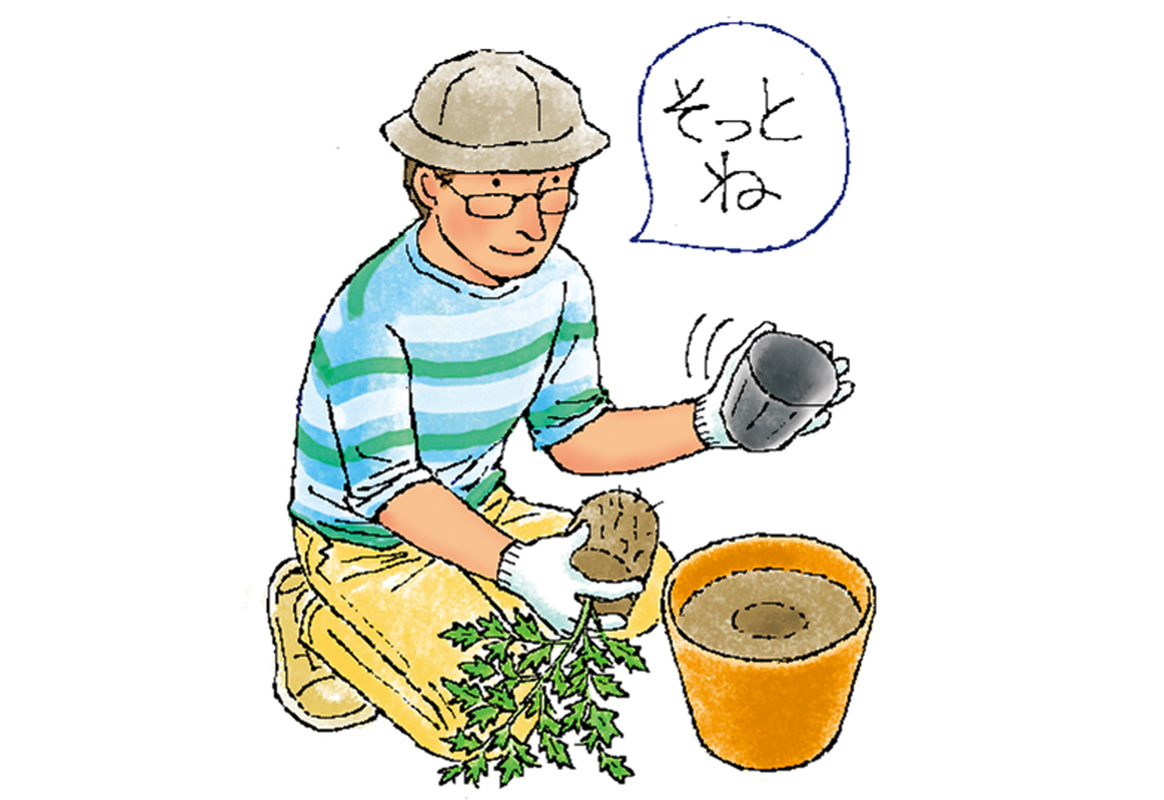

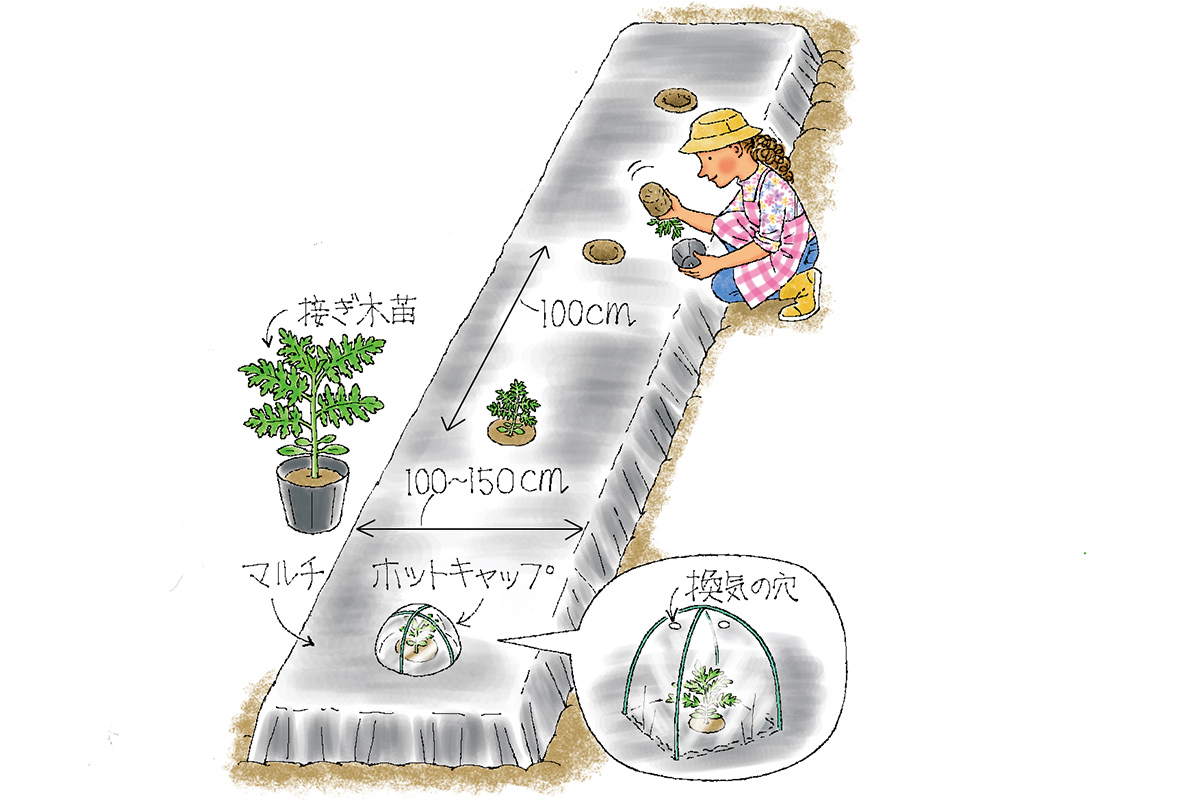

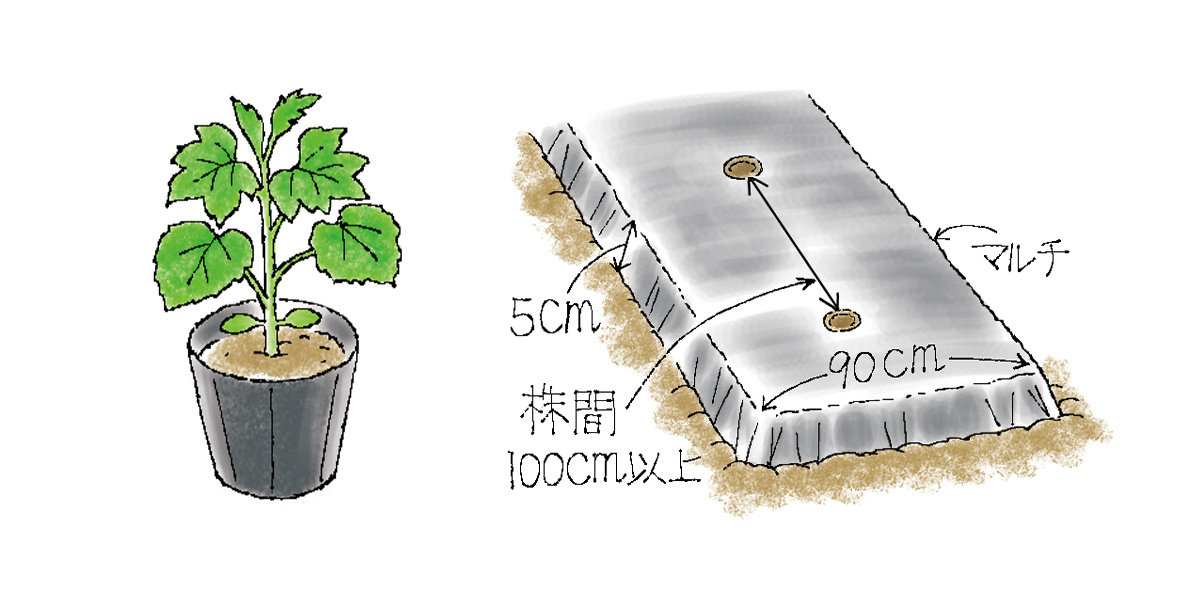

植えつけ

本葉4~5枚で、葉柄が短く、節間が詰まった苗を選びましょう。植え穴を掘り、根鉢を崩さないように植えつけ、土を寄せて株元を軽く押さえます。植えつけ後はたっぷりと水やりをしましょう。

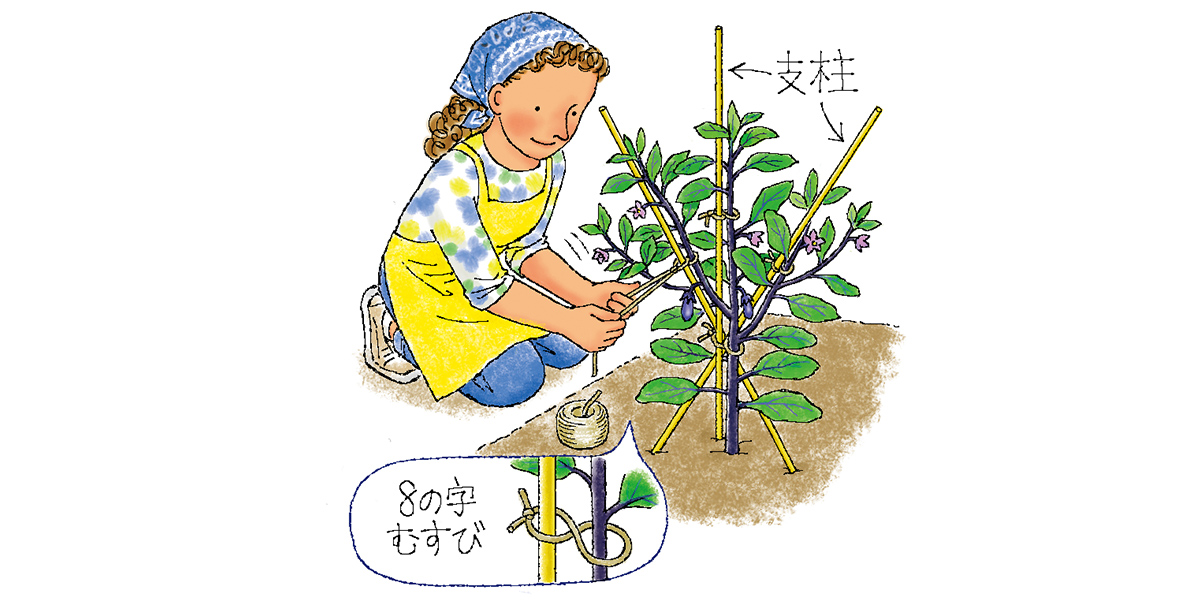

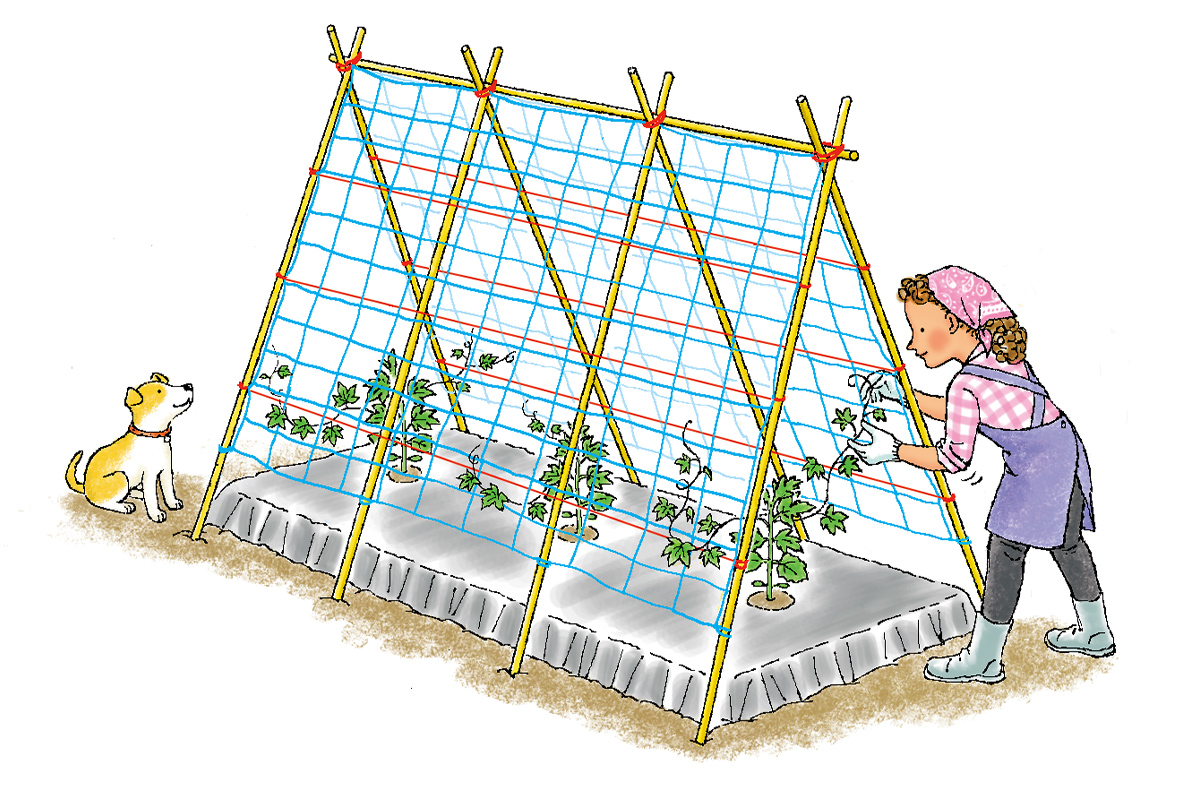

支柱立て

植えつけ後、早めに長さ2メートルほどの支柱を合掌式にがっちりと組んで、キュウリ用のネットを張りましょう。子蔓が伸び始めたら、子蔓を左右のネットに絡め、上へと誘引します。

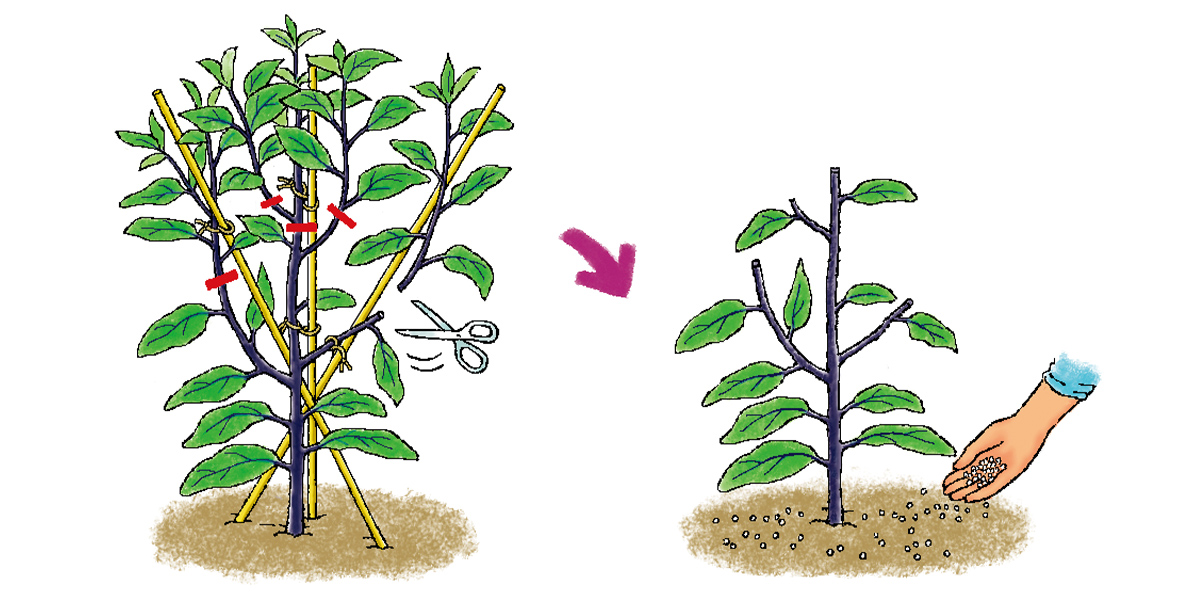

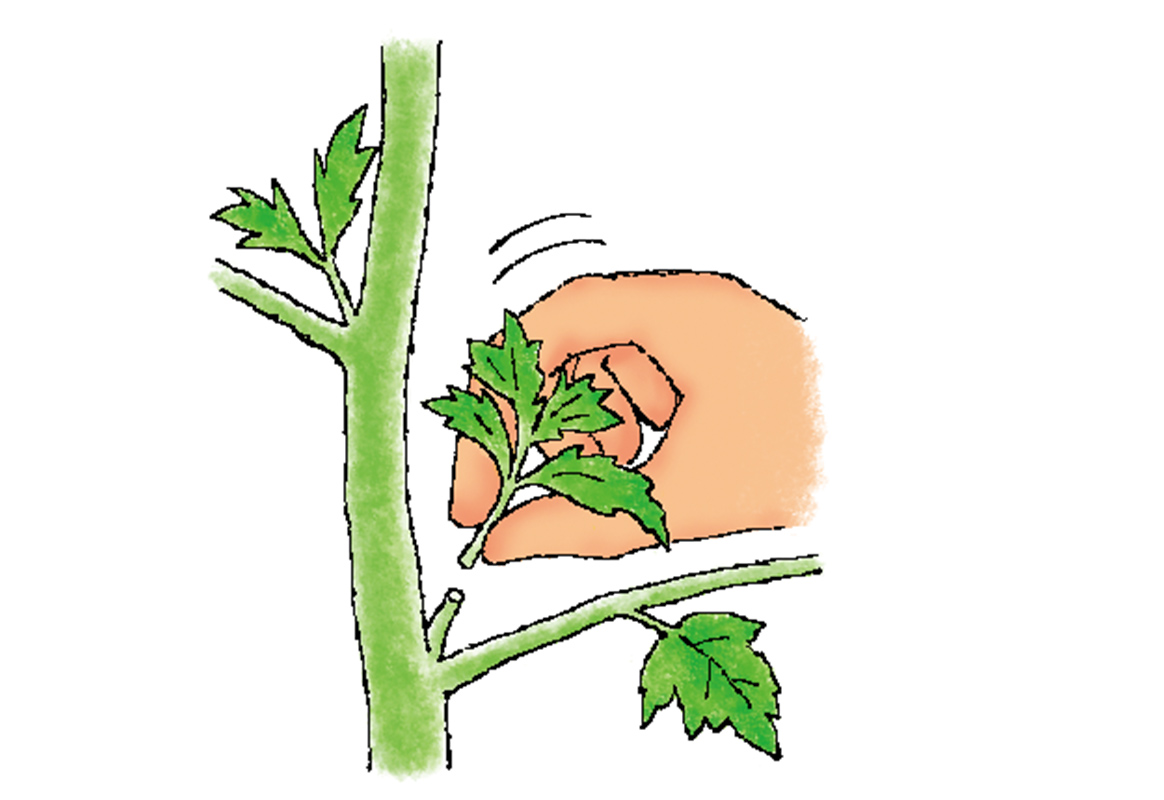

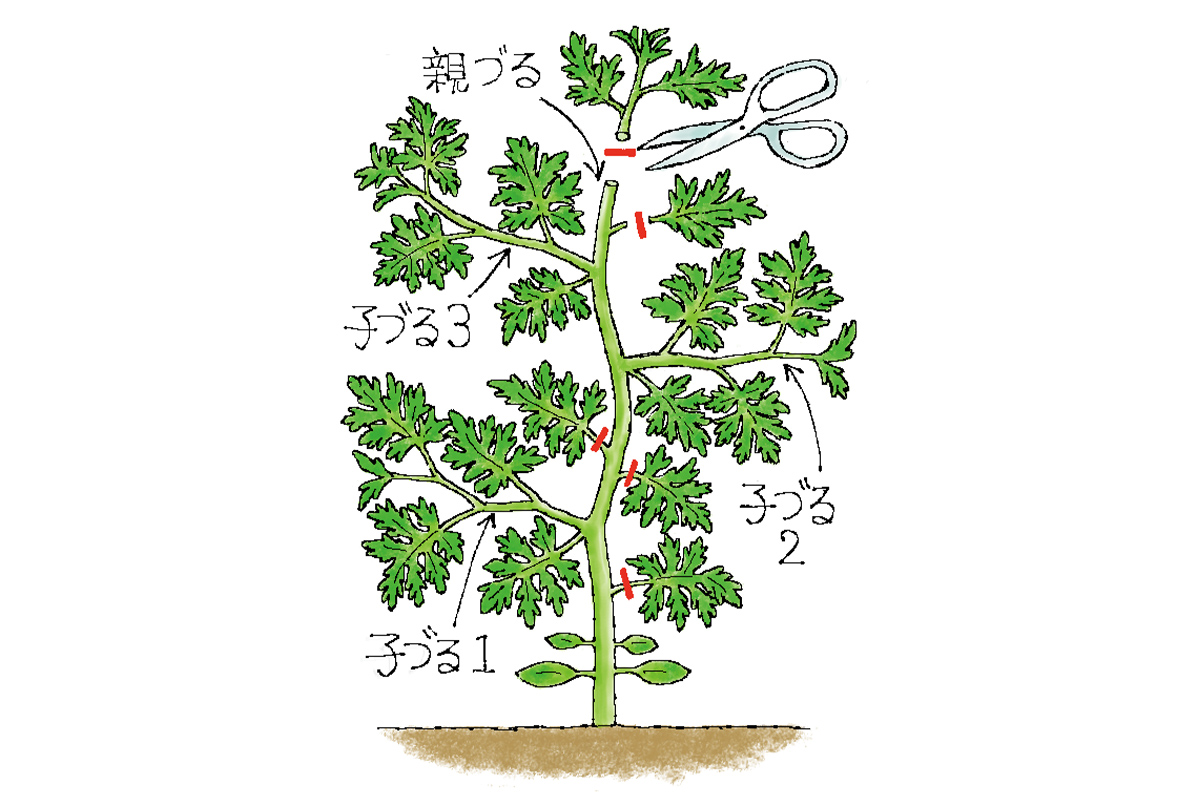

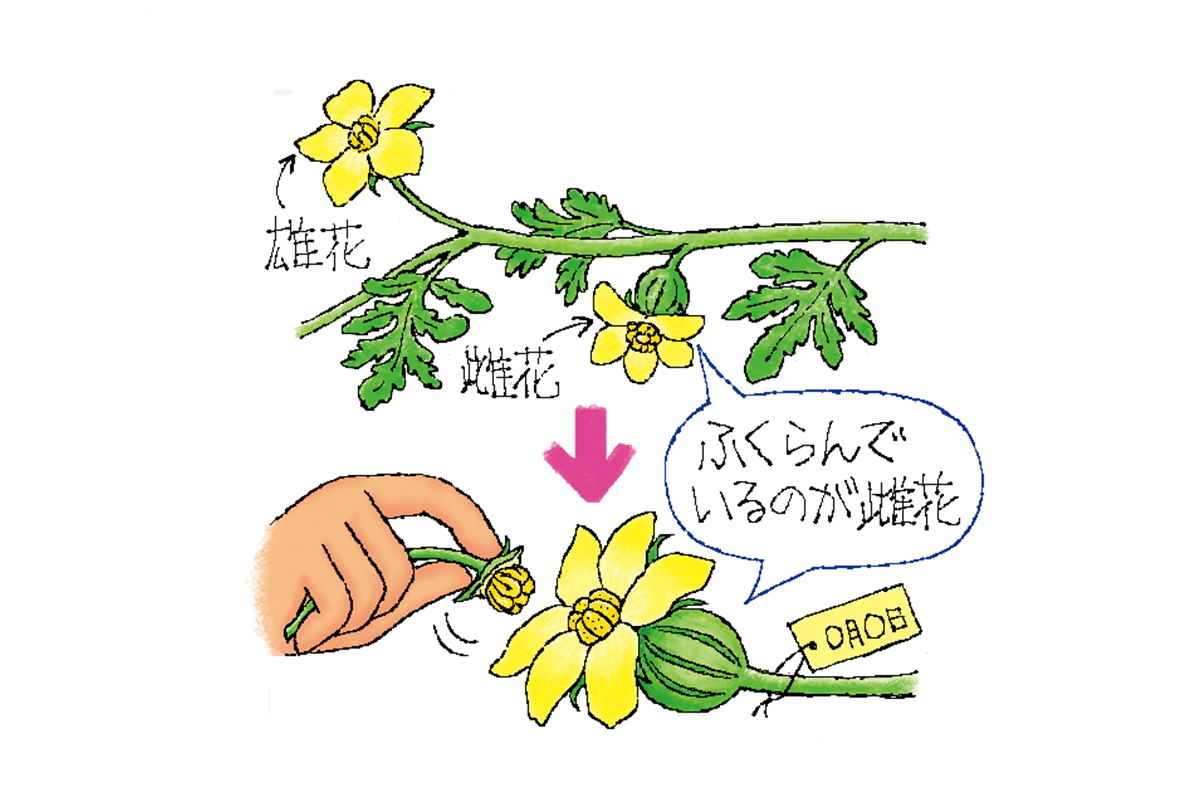

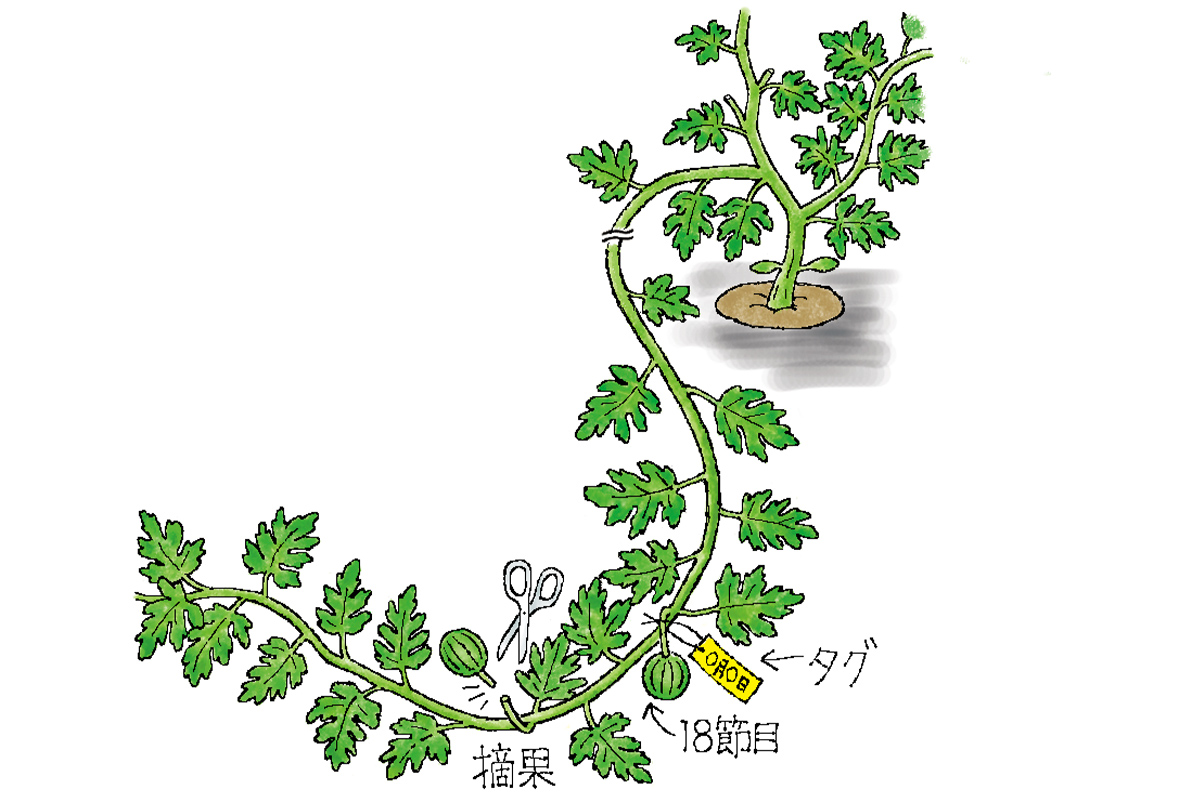

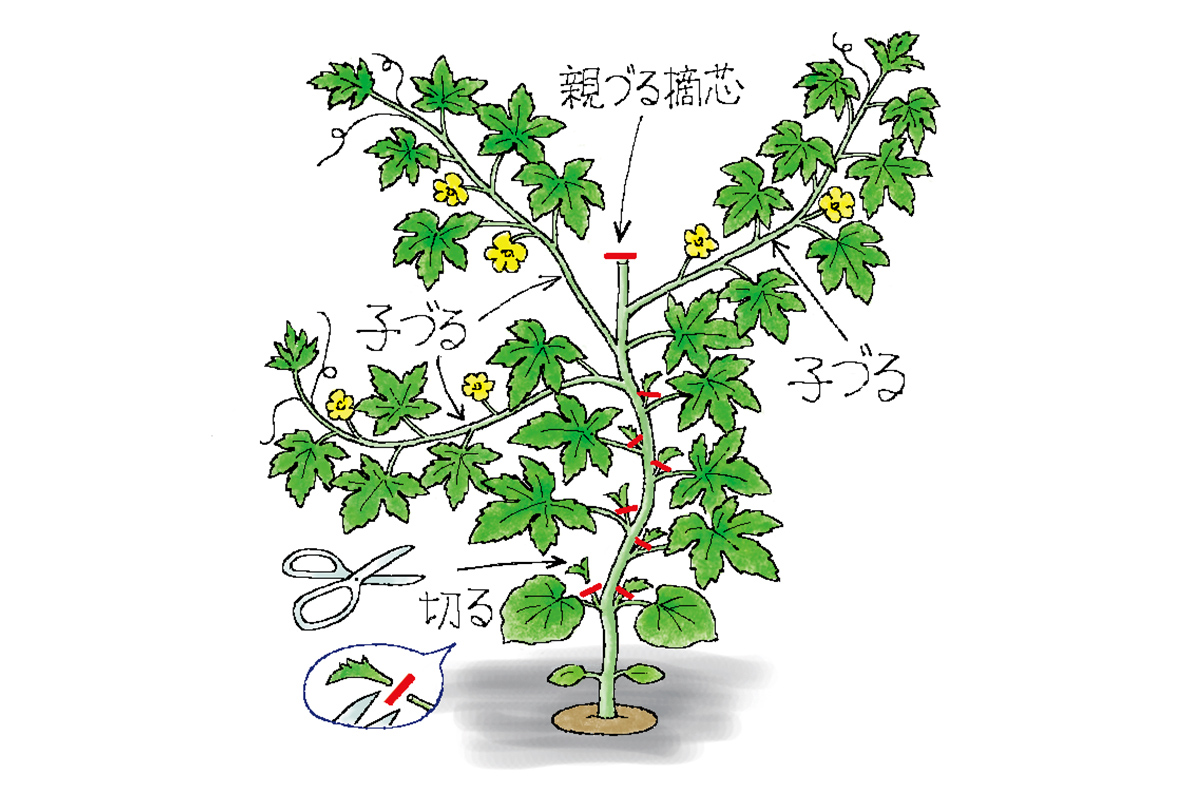

摘芯

実は親蔓ではなく、子蔓や孫蔓につきます。本葉5~8枚になったら、親蔓を摘芯して子蔓を伸ばします。上の方にある元気の良い子蔓2~4本を残し、下の方のわき芽は取って蔓が重なり合わないうちに株元の風通しを良くしましょう。

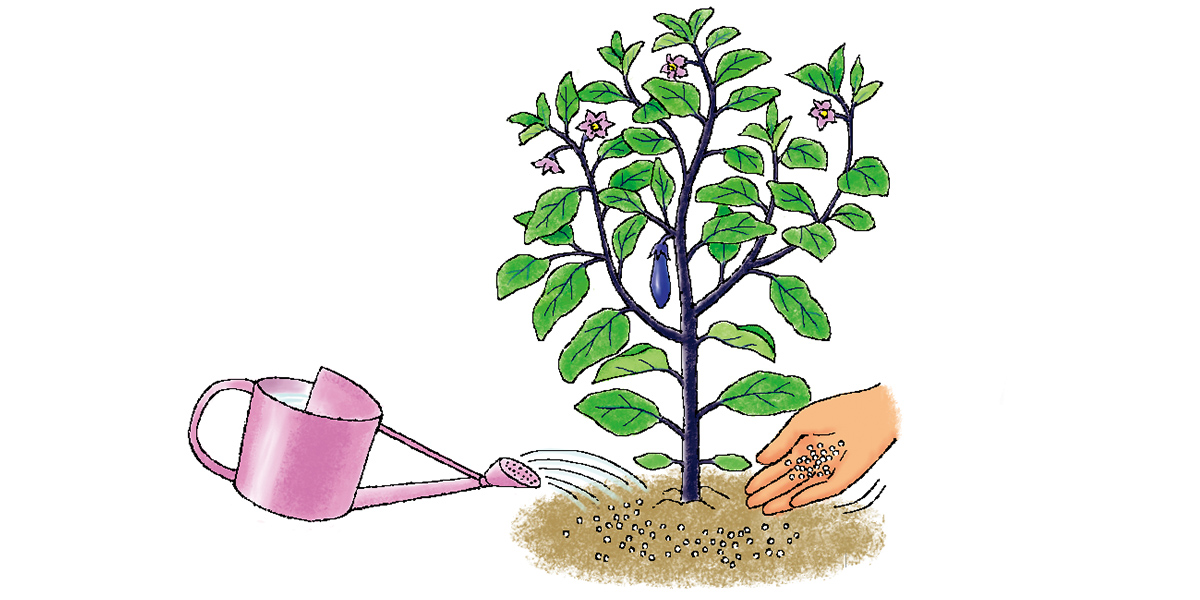

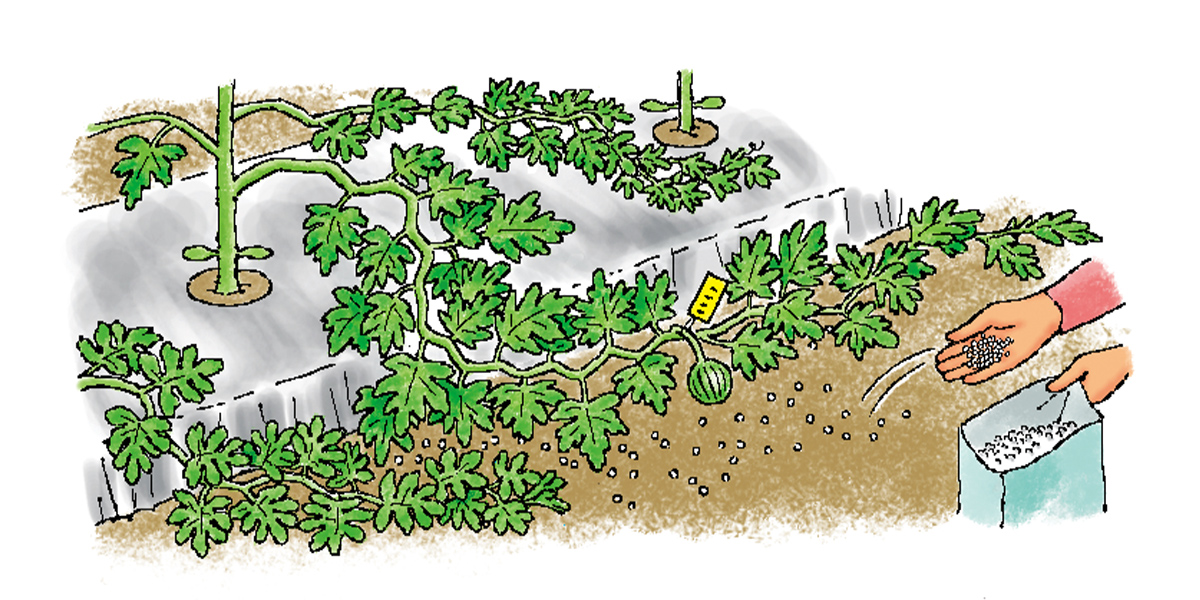

追肥・水やり

収穫が始まった頃から、1m2あたり化成肥料(8-8-8なら40g、14-14-14なら20g程度)を散布します。畑が乾いていたら水やりすると肥料の効きが速くなります。その後の追肥は2週間に1回程度が目安ですが、蔓の伸び方や果実の肥大の様子を見ながら加減してください。

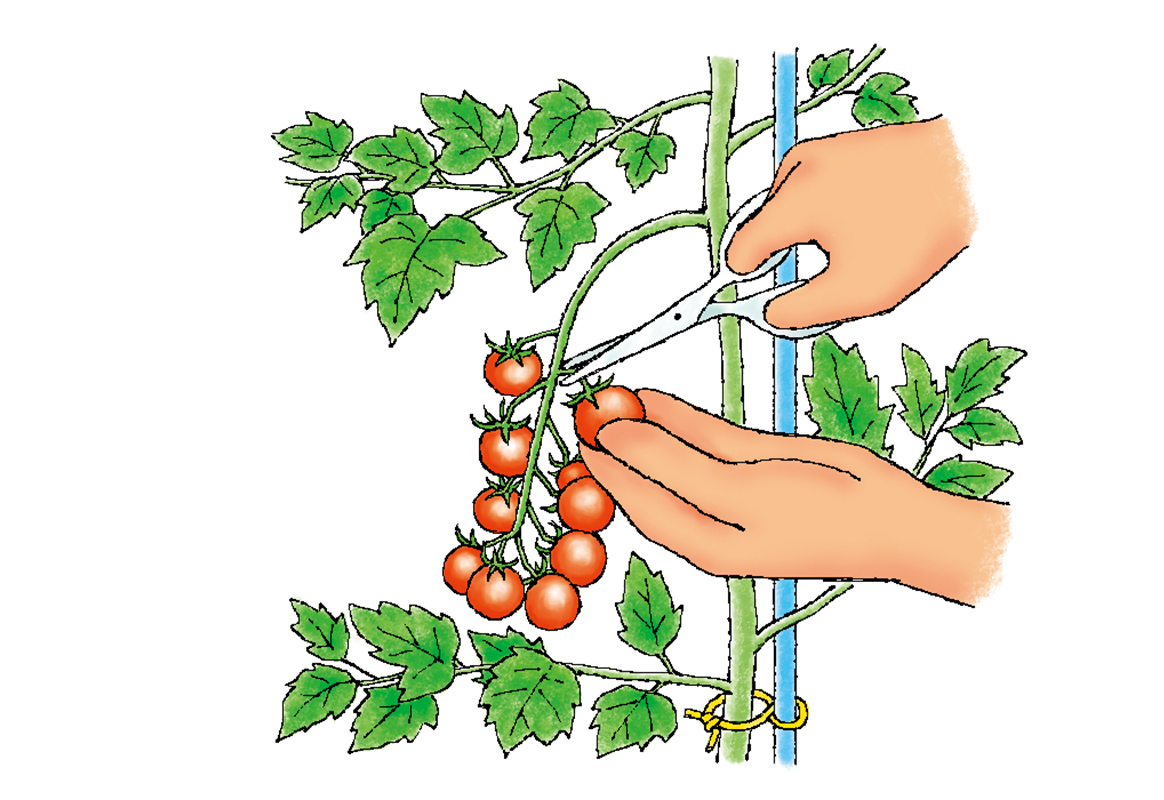

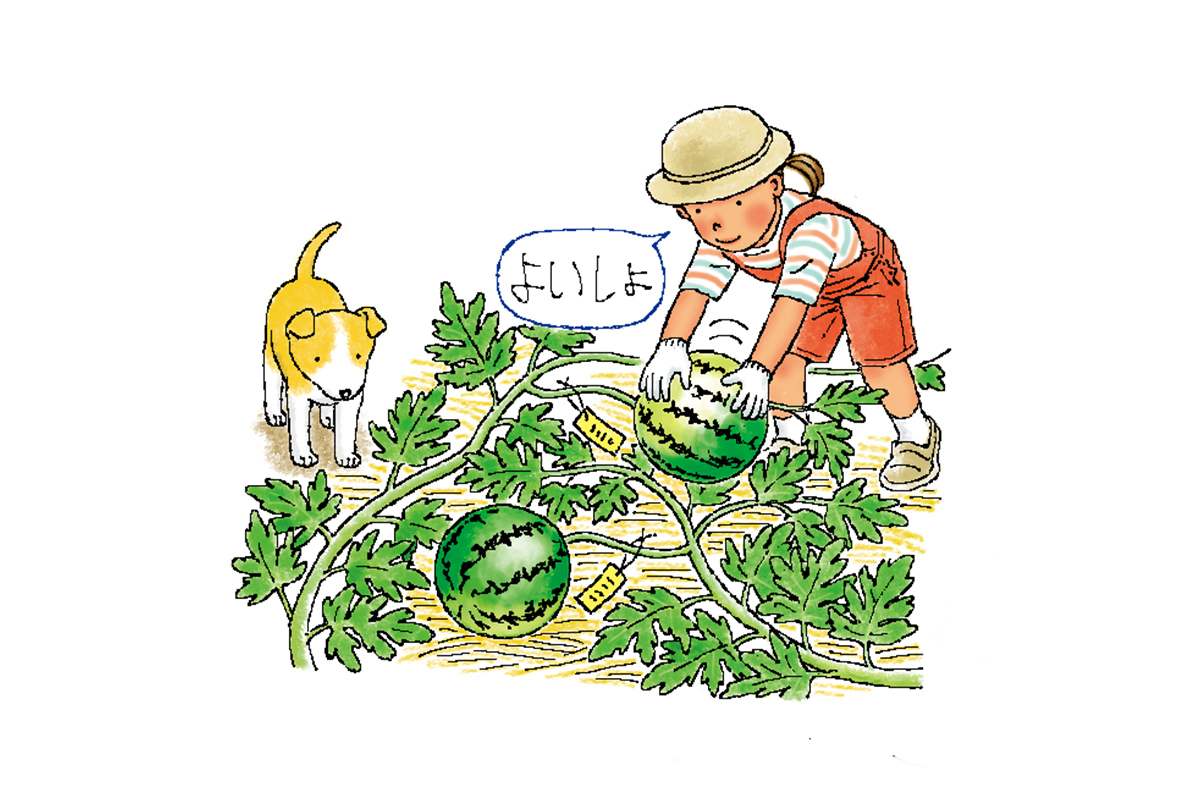

収穫

品種によって収穫適期は違いますが、実が膨らんで表面の凹凸が大きくなり、つやが出て固い張りがあれば収穫時です。収穫が遅れると先端部から黄色くなって、果皮がやわらかくなってしまいます。

黄色く熟し皮が裂けて中から赤いゼリー状のものに包まれたたねが現われます。たねの膜は甘くて鳥たちの大好物。食べられるので、試しに味見をしてみてはいかが。

●土づくりワンポイントアドバイス

指導:岡本 保(元JA全農 肥料研究室技術主管)

暑さに強い夏の野菜ですが根張りが浅く、また葉肉が薄いため、土が乾燥し過ぎると萎れやすい性質があります。このため水持ちの良い土質がニガウリ栽培には適します。植えつけの2週間以上前に、1m2あたり完熟堆肥2kgを散布します。完熟堆肥には土の粒と粒の間に水を貯えるための小さなスペースを作り、水持ちを良くしてくれる効果があります。また同時に苦土石灰100g(前作で施用していれば不要)も散布し、深く耕しておいてください。

元肥は植えつけの1週間前に、1m2あたり化成肥料(8-8-8なら100g、14-14-14なら50g)を散布し、土に混ぜ込みます。

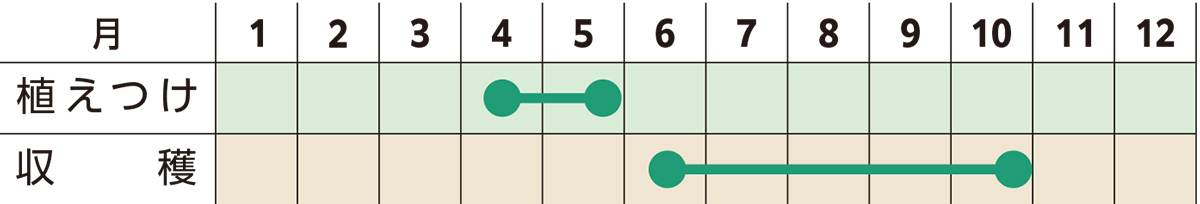

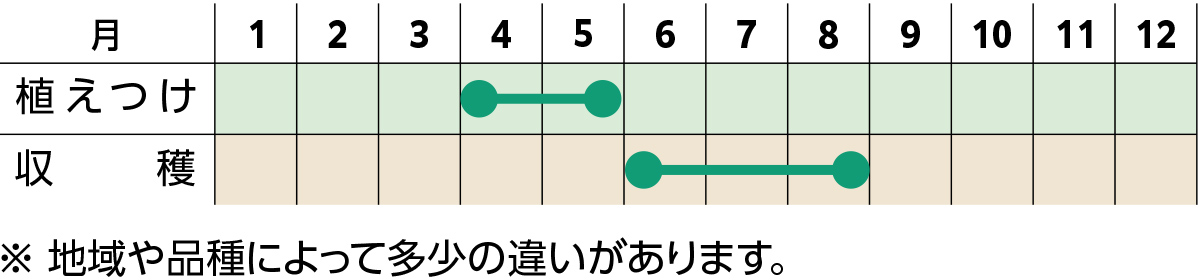

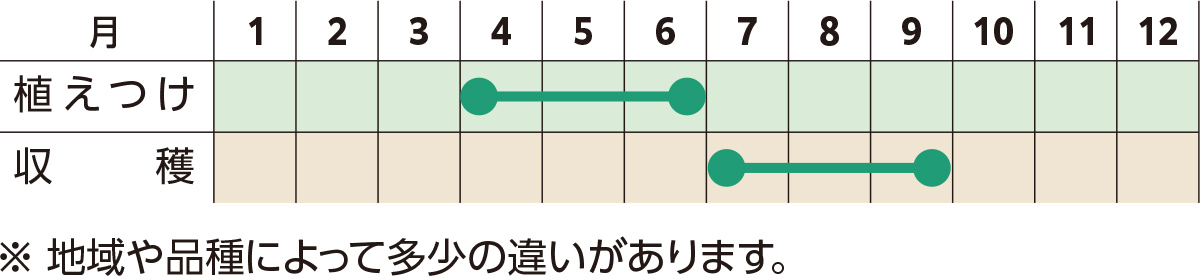

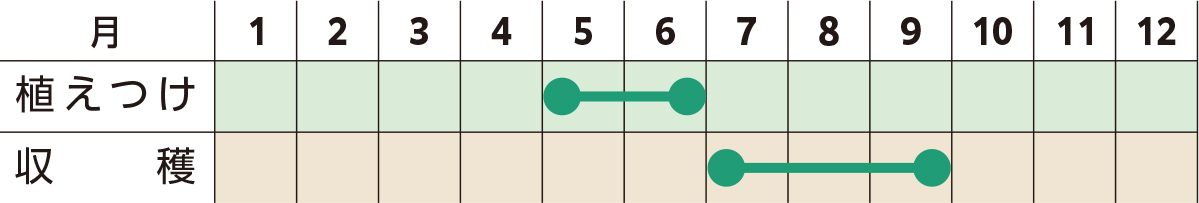

●ニガウリの栽培スケジュール

(プランターでも畑でも栽培できます)

※遅霜の心配がなくなってから植えつけましょう。