レタスの仲間で半結球型のもの。栽培期間が短く、比較的簡単なのでビギナーにおすすめ。

レタスの仲間には、結球する玉レタス、半結球のサラダナ、結球しないリーフレタス、ロメインレタスや茎レタスなどがあります。結球させる玉レタスに比べるとサラダナやリーフレタスは栽培が簡単で、生育期間も短いのでビギナー向きです。

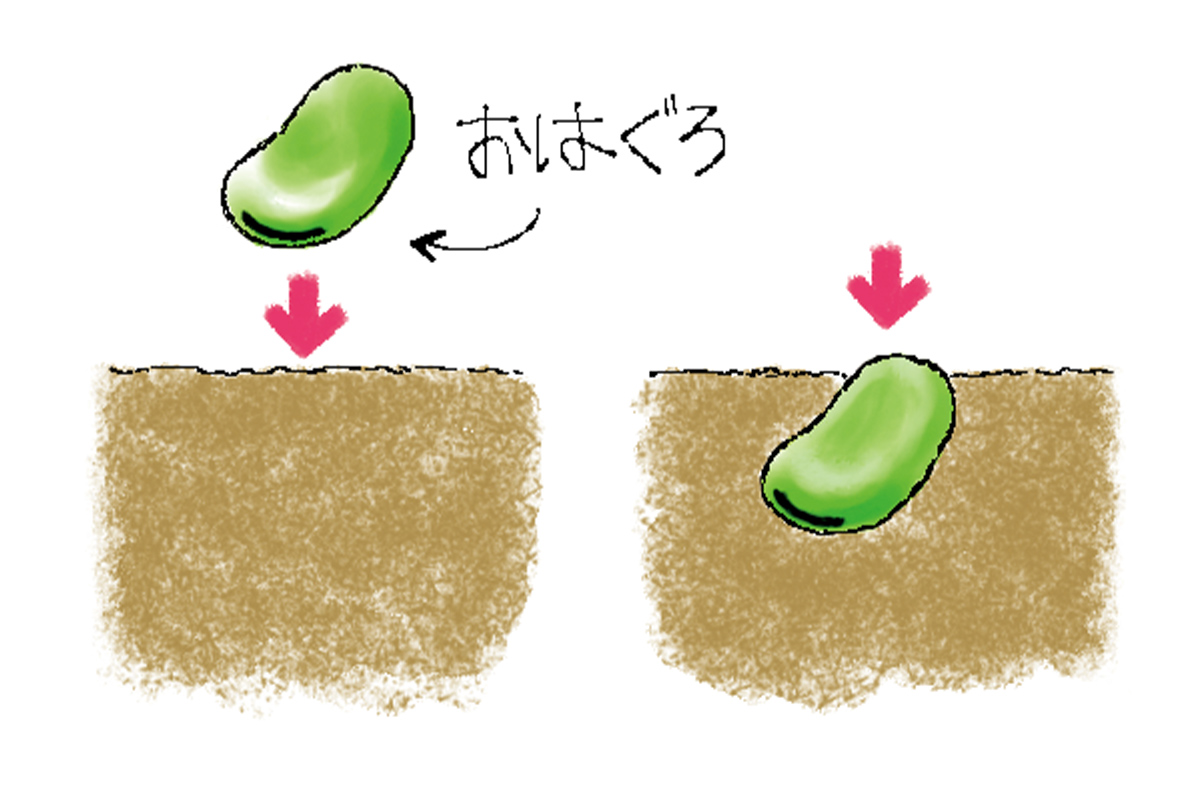

発芽適温が15〜20℃と低いため、高温期はたねを冷蔵庫に一晩入れてからまくと良いでしょう。好光性種子なので覆土はたねが隠れる程度とし、軽く押さえ、発芽するまでは半日陰に置くなどして乾燥を防ぎます。たねをまいてから45〜60日で収穫できます。

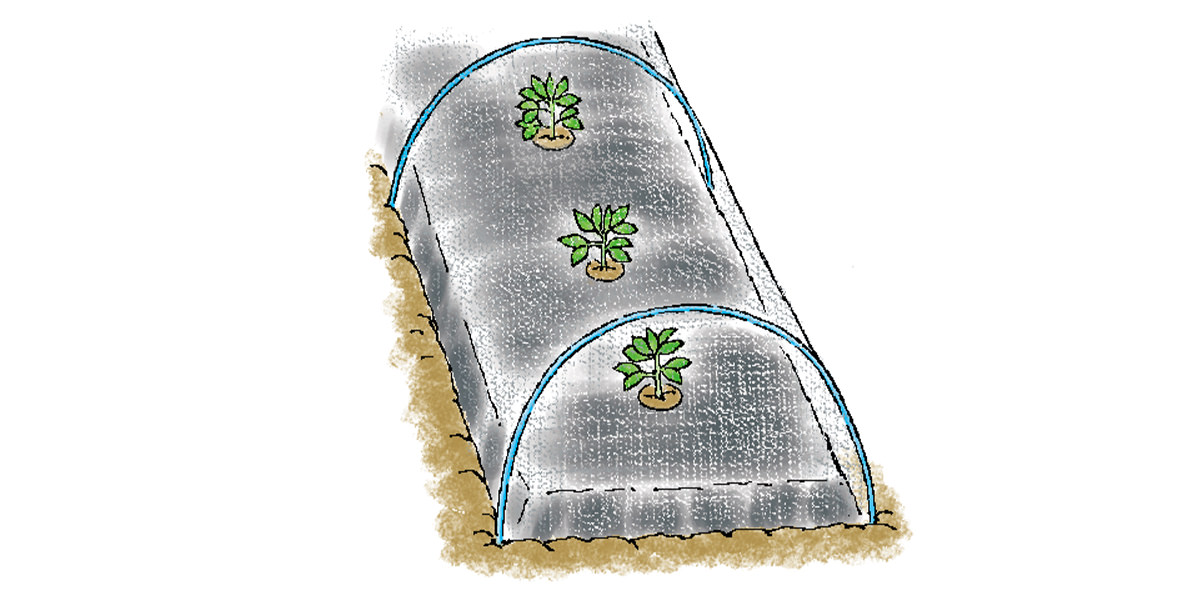

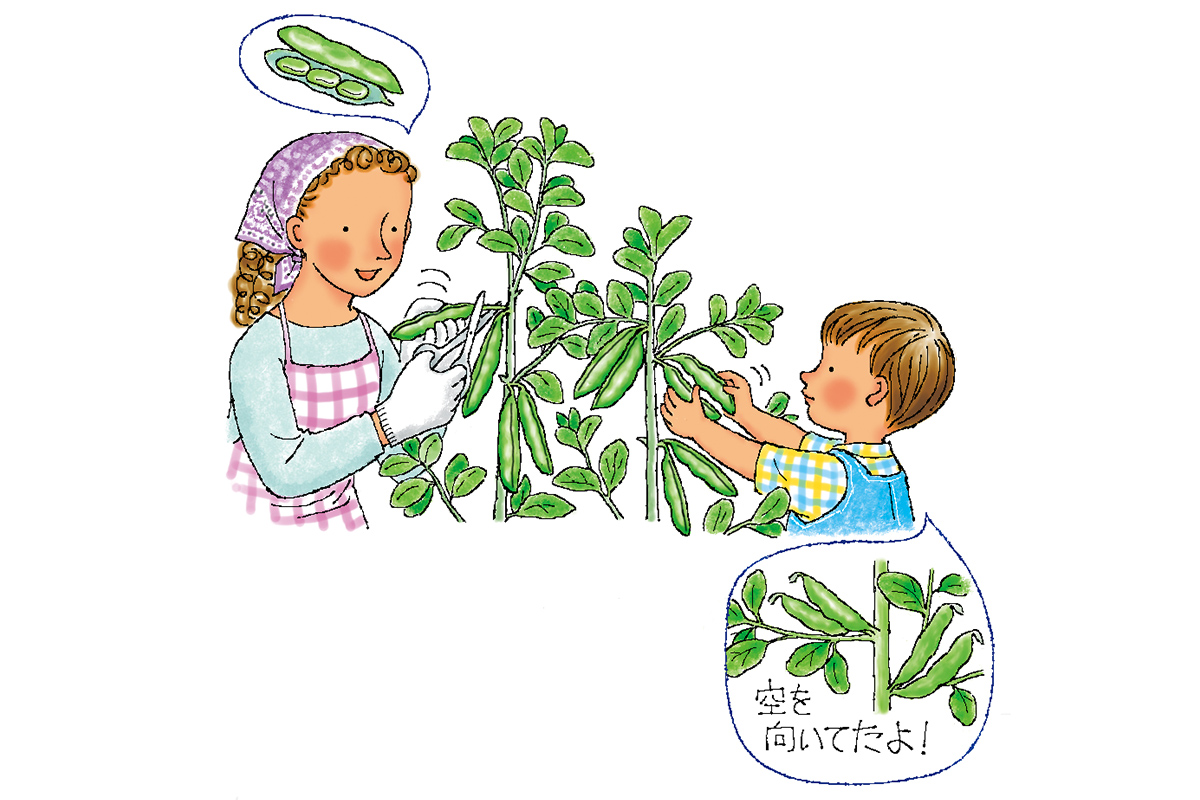

サラダやサンドイッチなどに1〜2枚欲しい場合は、外葉からかき取って順次利用できるので便利です。玉レタスより暑さ寒さに強く、夏場は寒冷紗、冬場はビニールトンネルをかければ一年中栽培することも可能です。

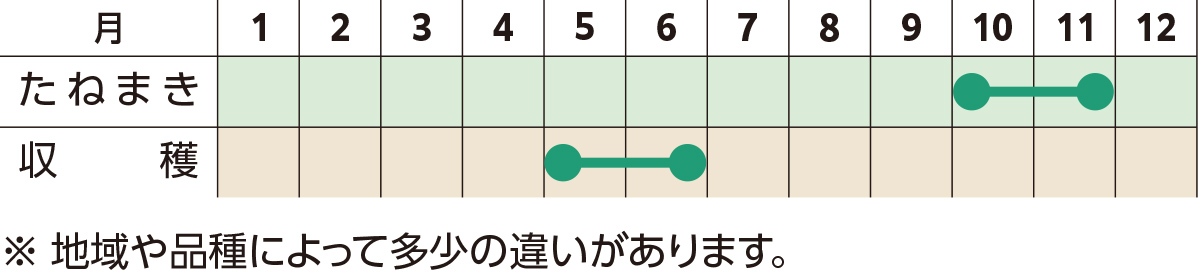

たねまき

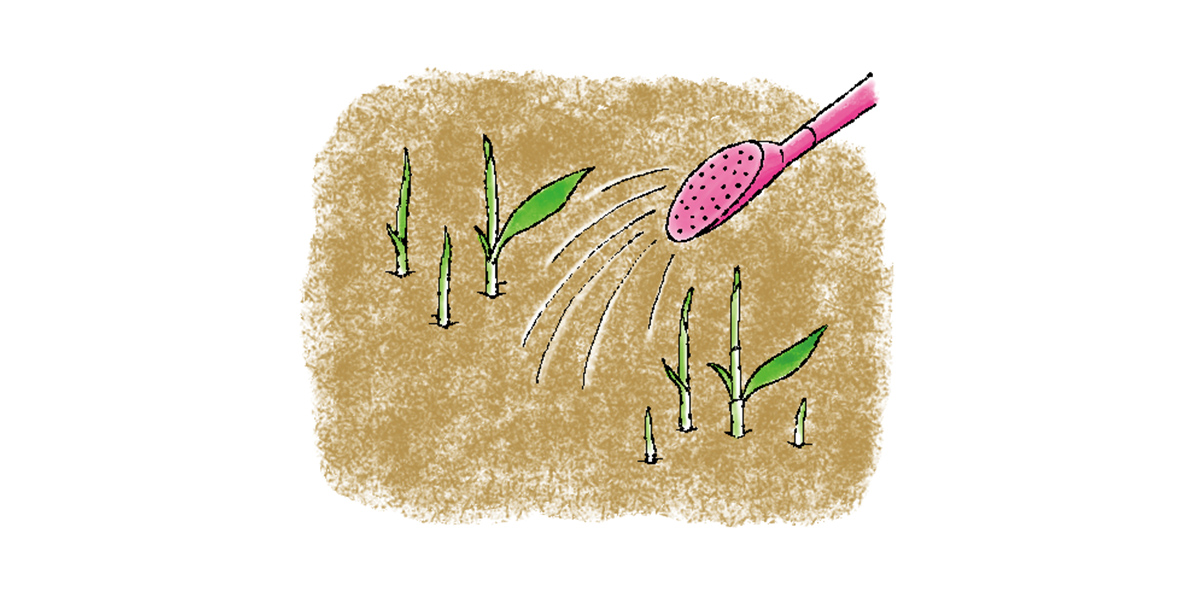

高温期(夏から秋にたねまき)の場合、たねは水に濡らしたティッシュに包んで一晩冷蔵庫に入れてから、ポリポットにばらまきします。薄く土をかけて、たっぷり水やりします。涼しいところに置き、土の表面が乾いたら水やりしましょう。

発芽

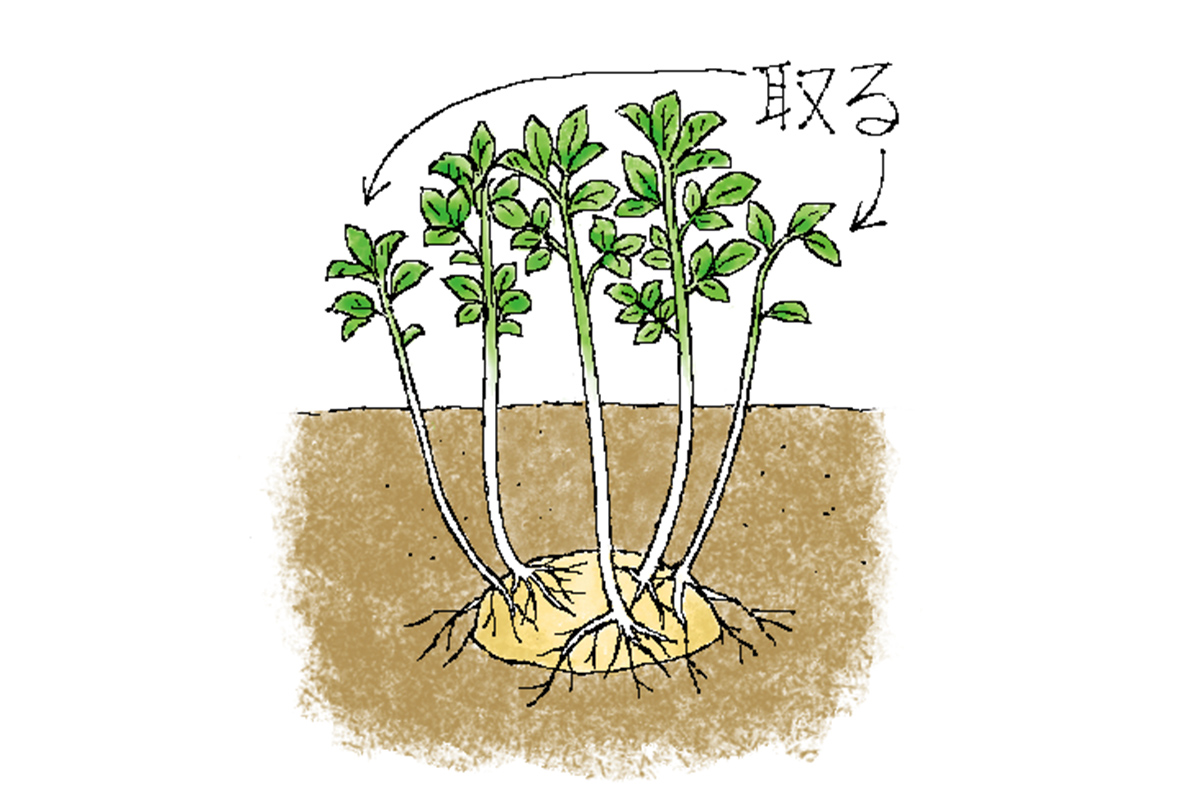

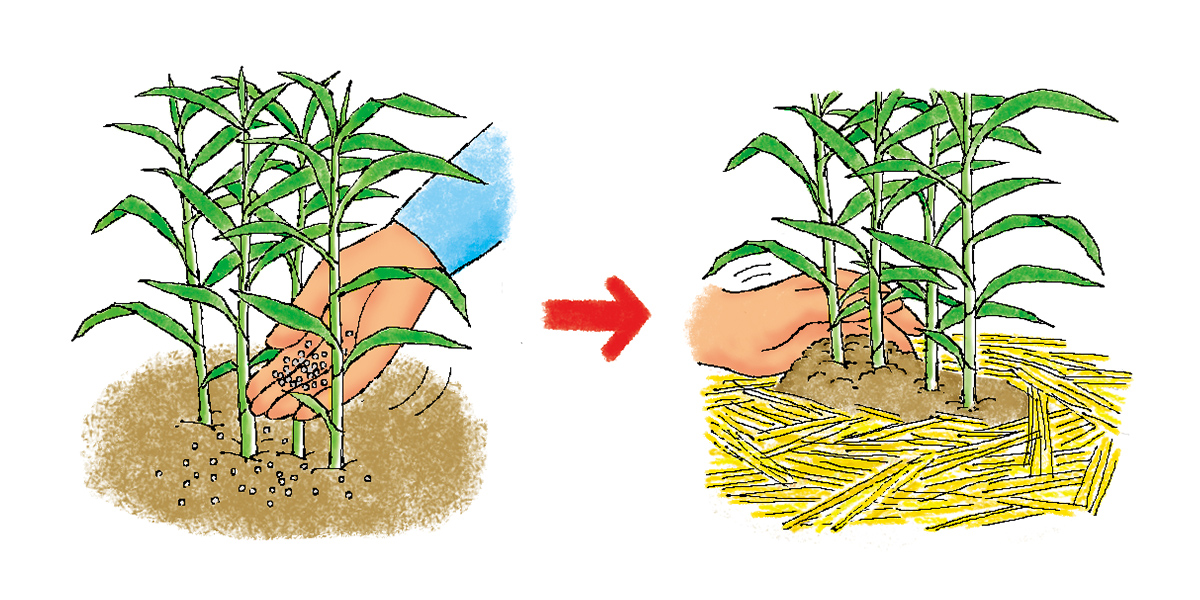

3~5日くらいで発芽します。本葉2枚くらいになったら間引きを行い、株と株の間隔を広げます。

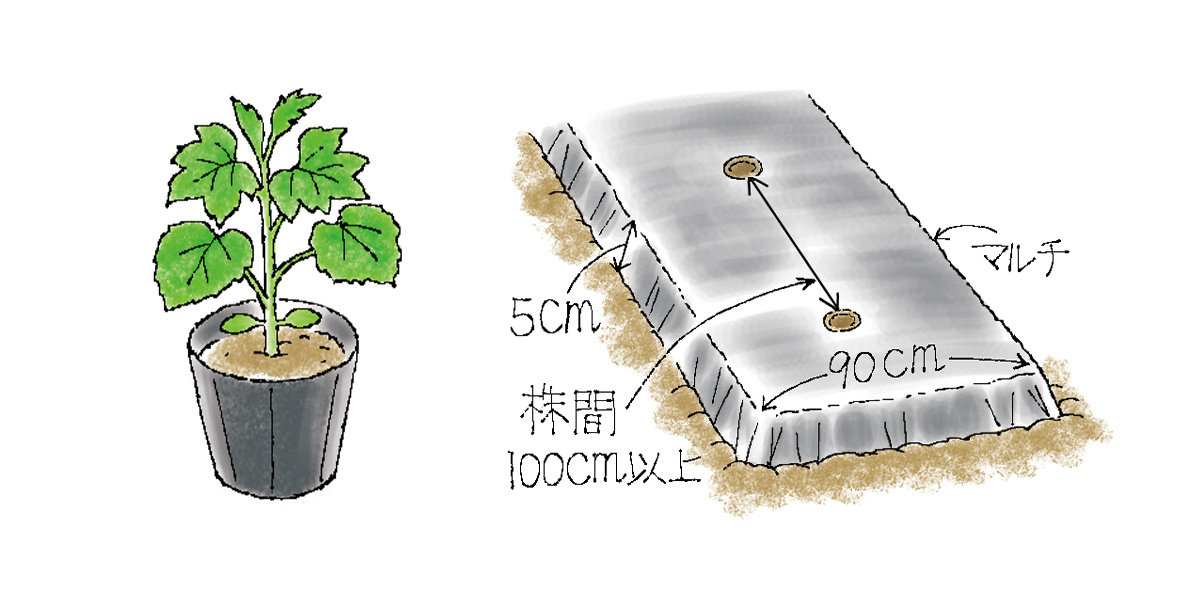

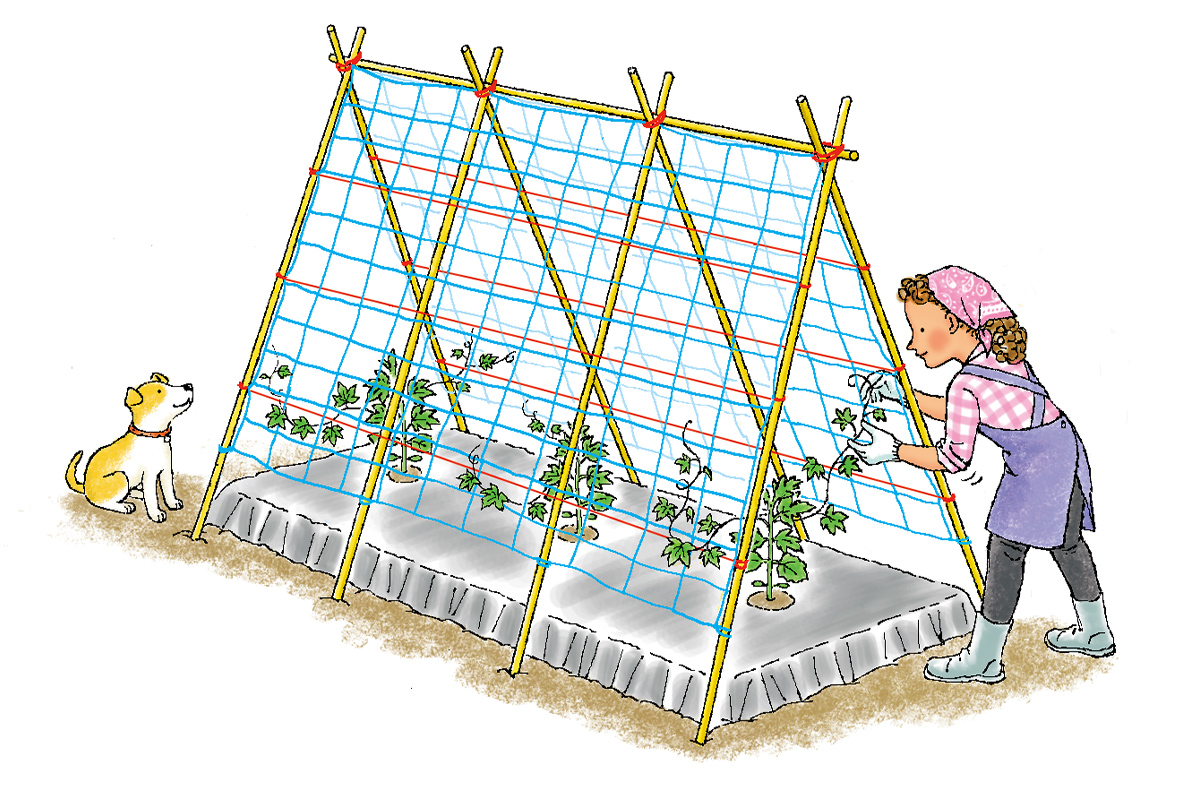

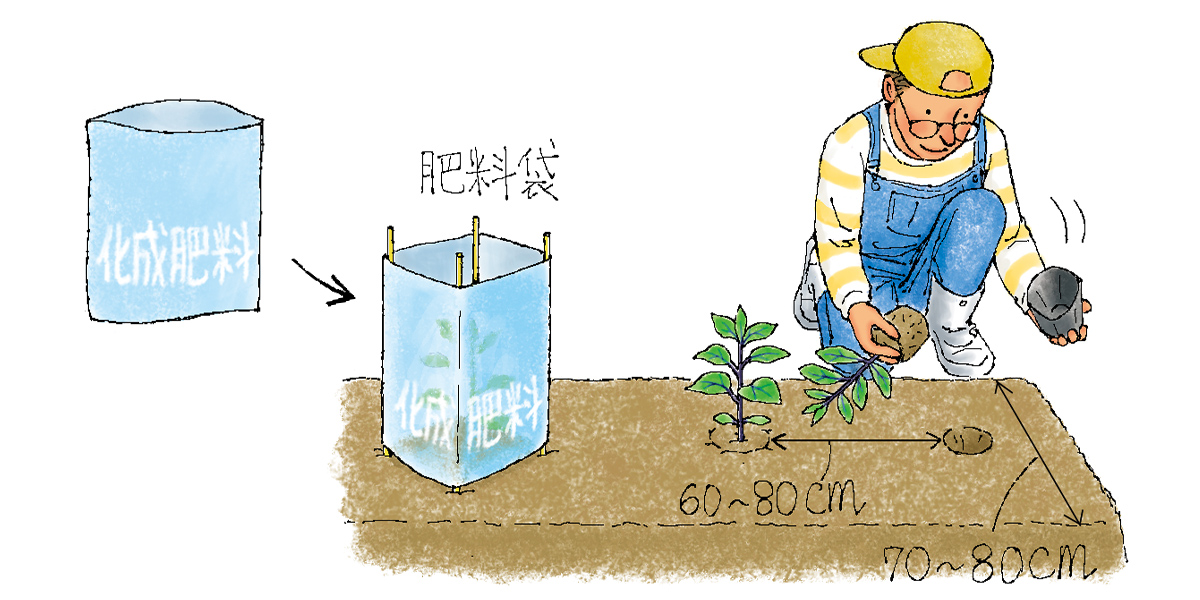

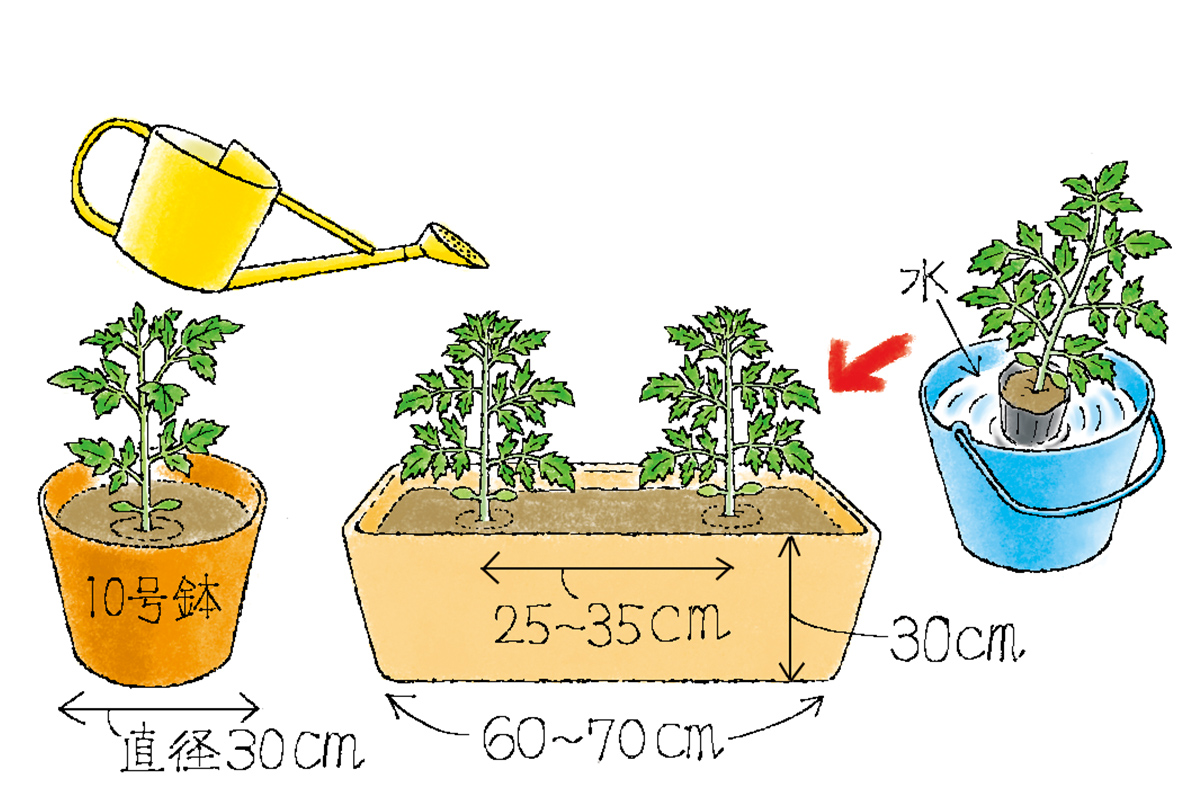

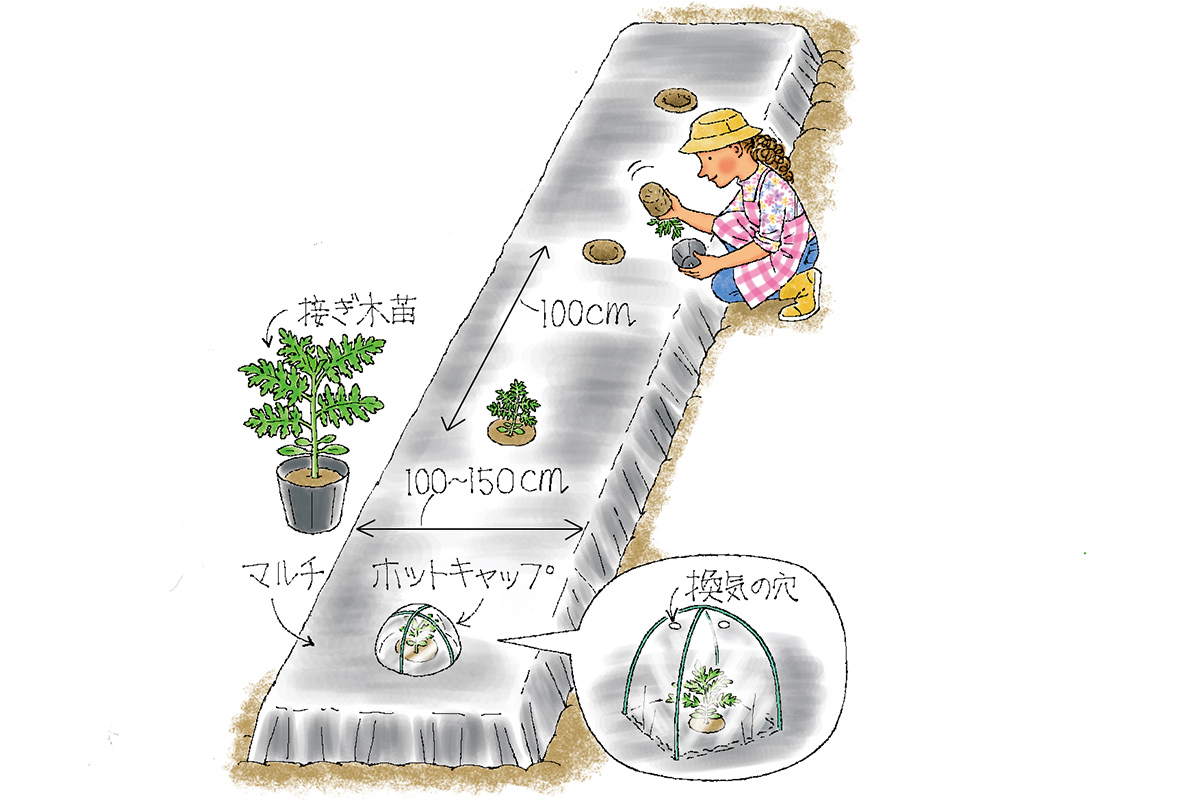

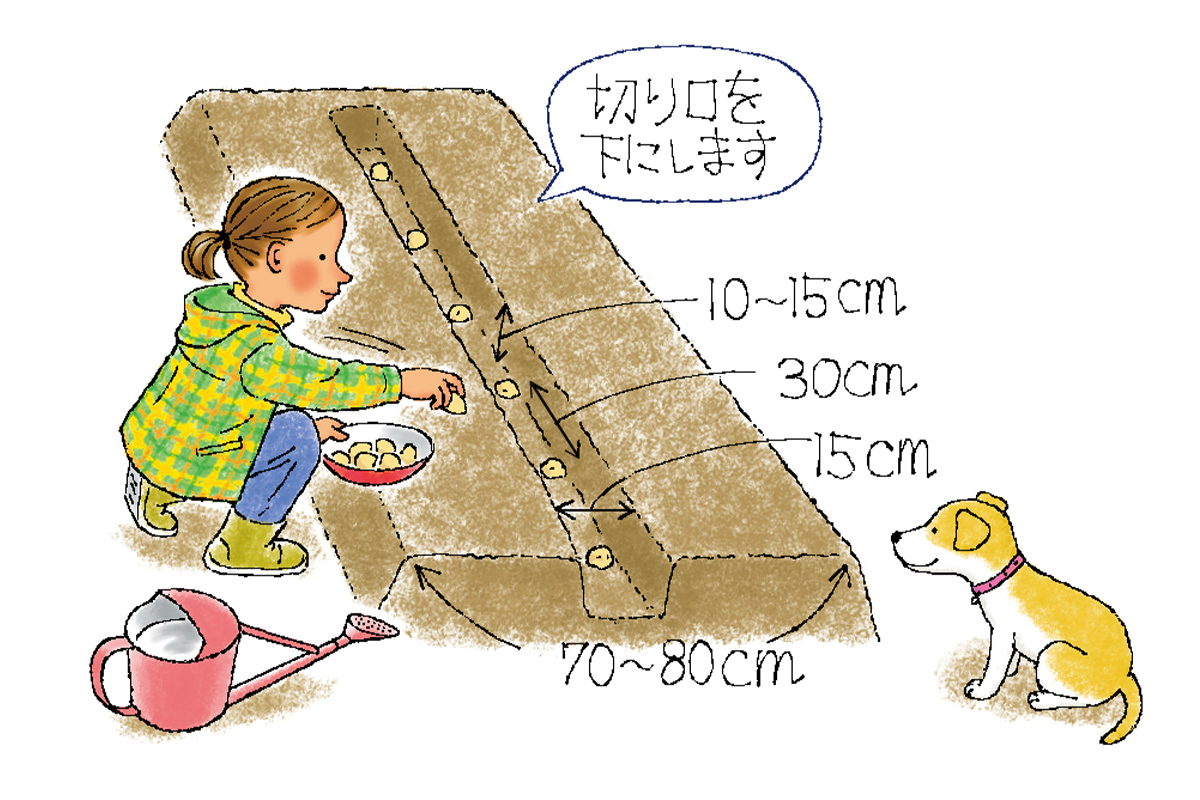

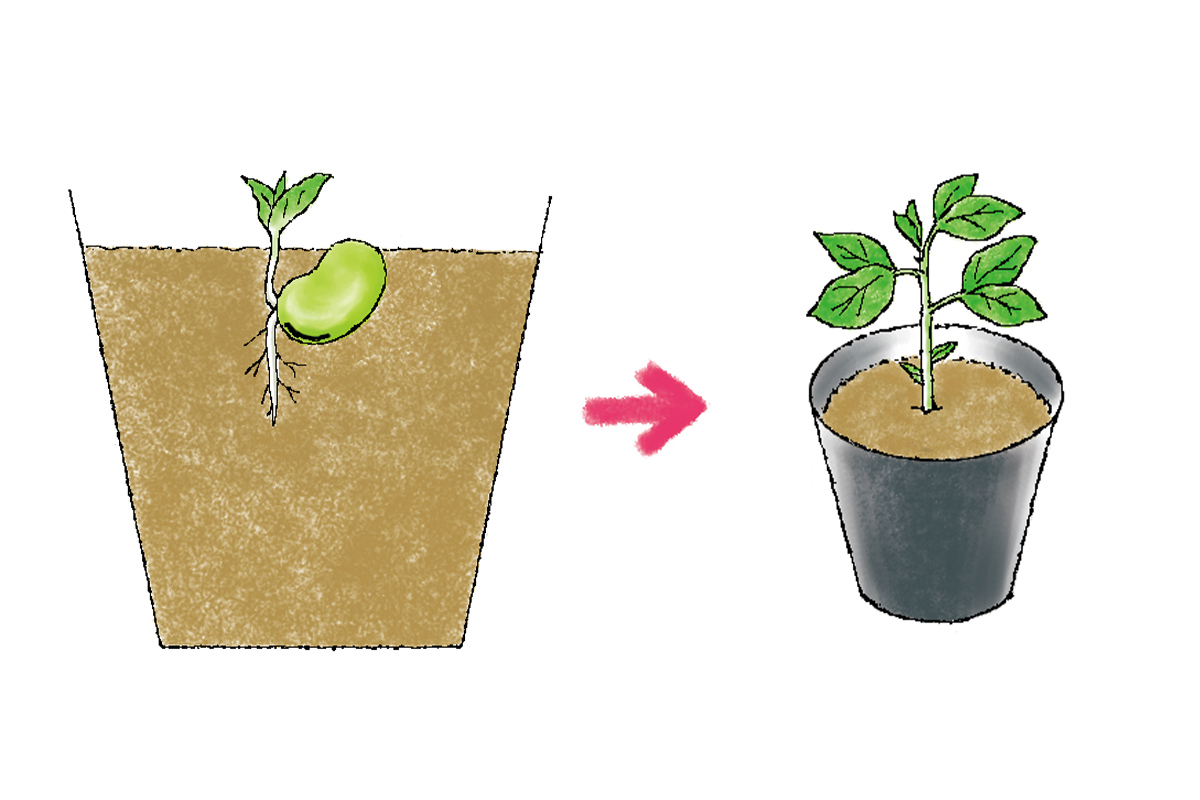

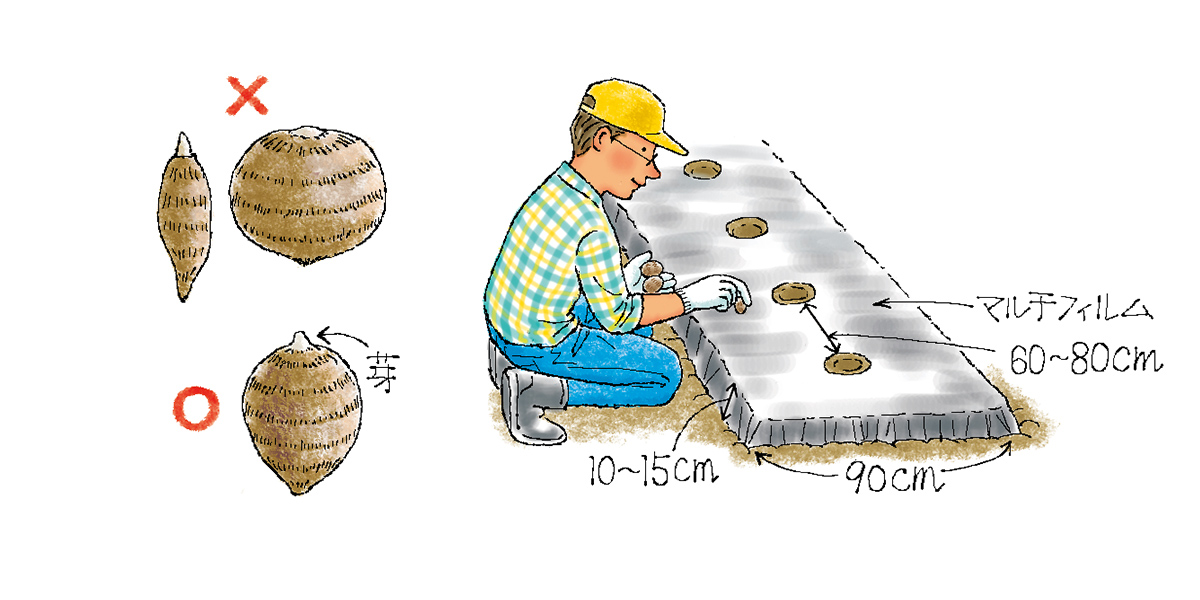

植えつけ

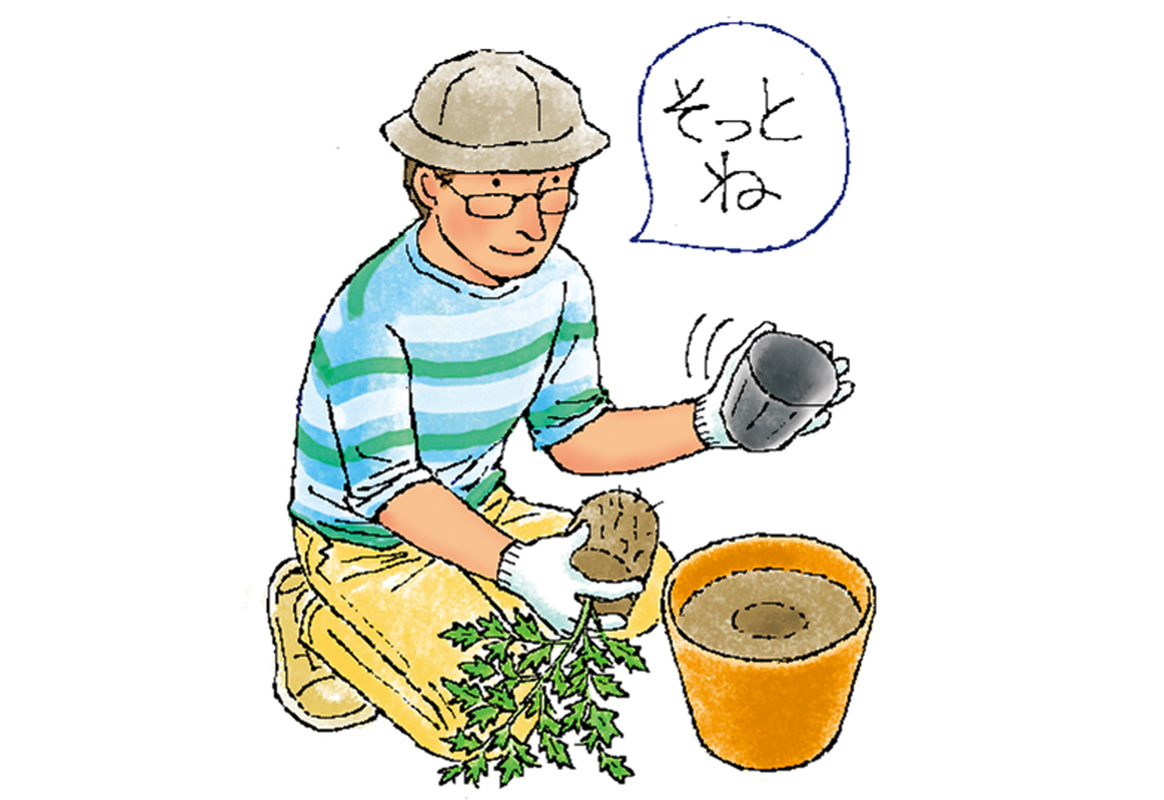

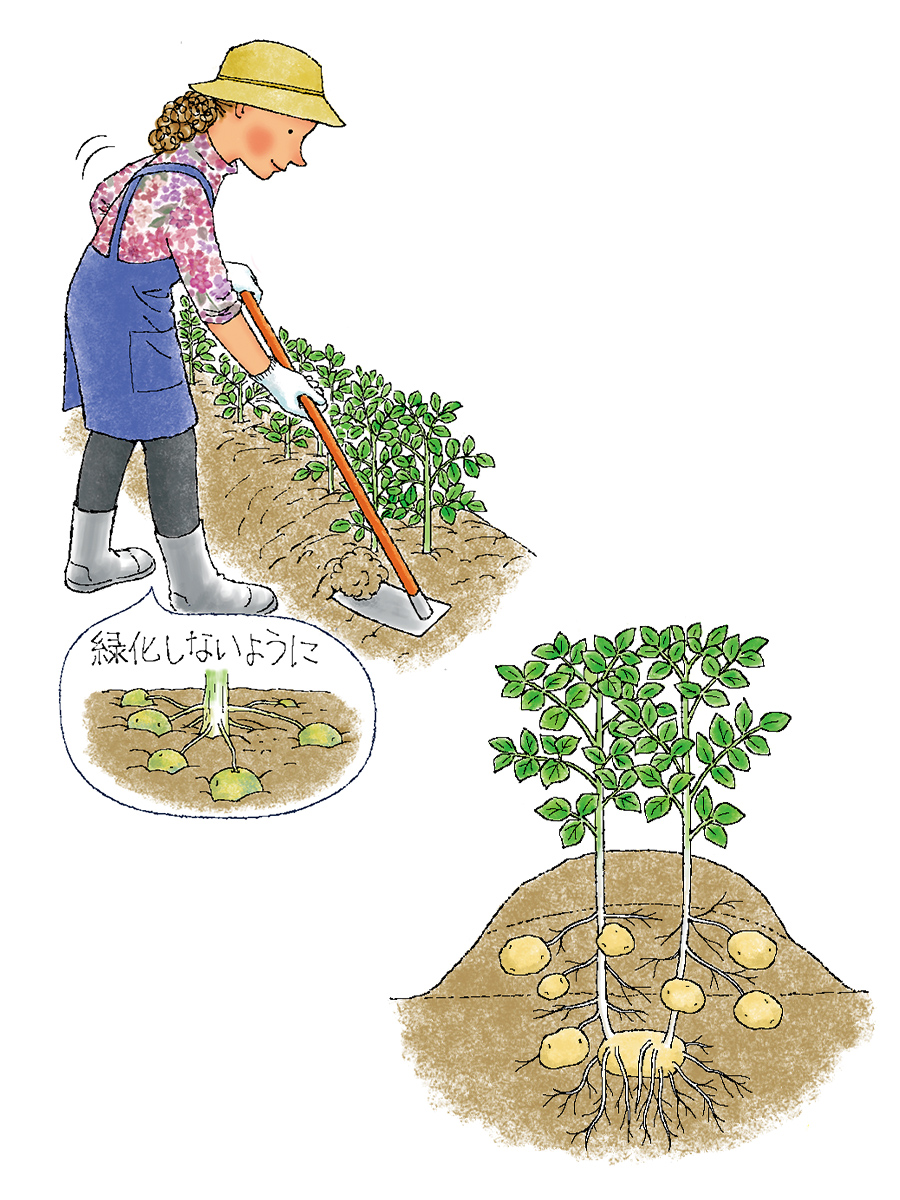

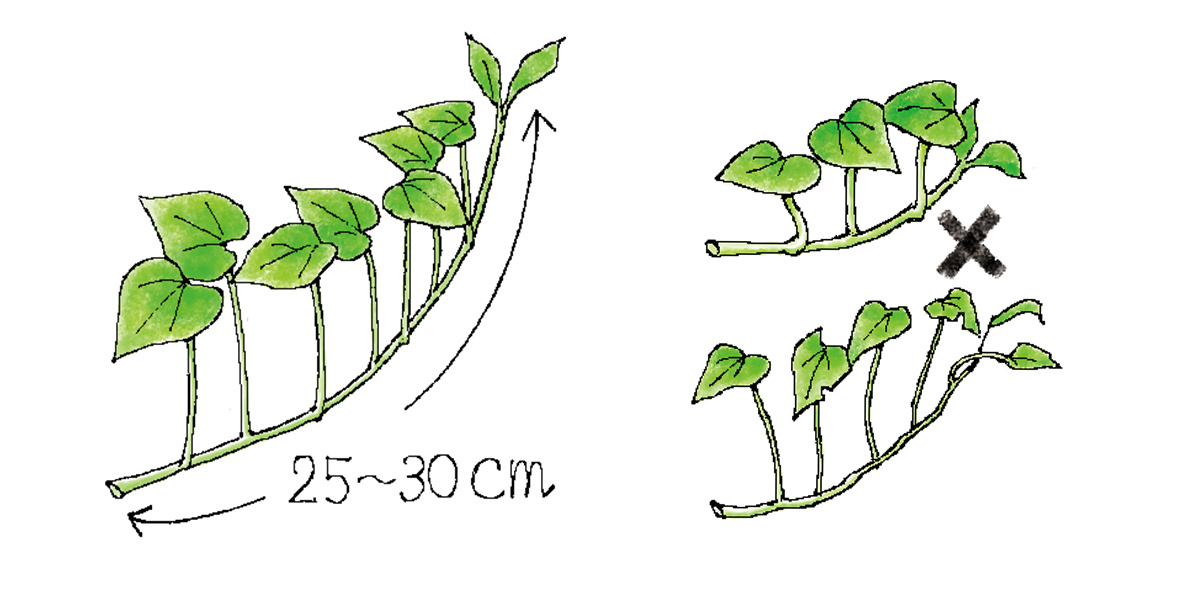

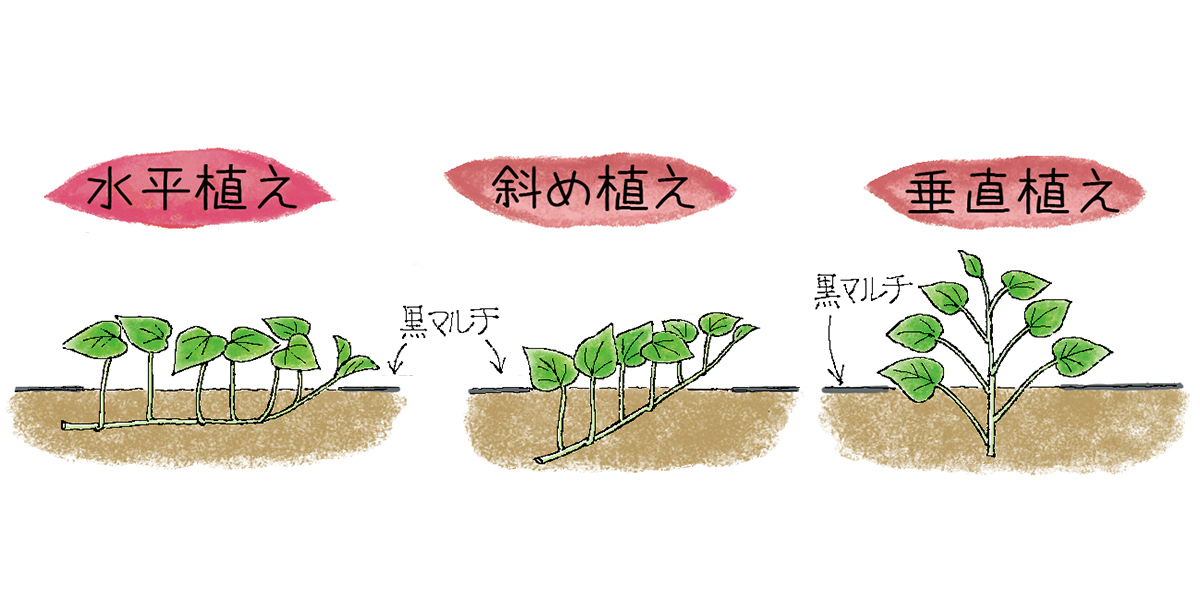

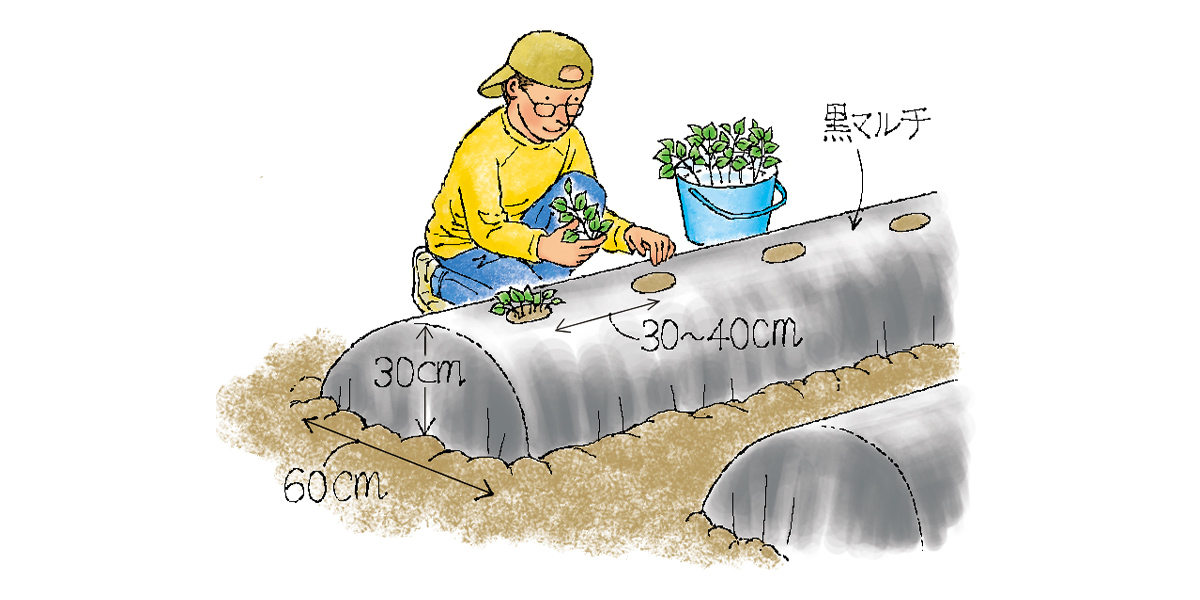

本葉が4~5枚になったらポットから取り出し、根を傷つけないように株分けして、1穴に1株ずつ浅めに植えつけます。

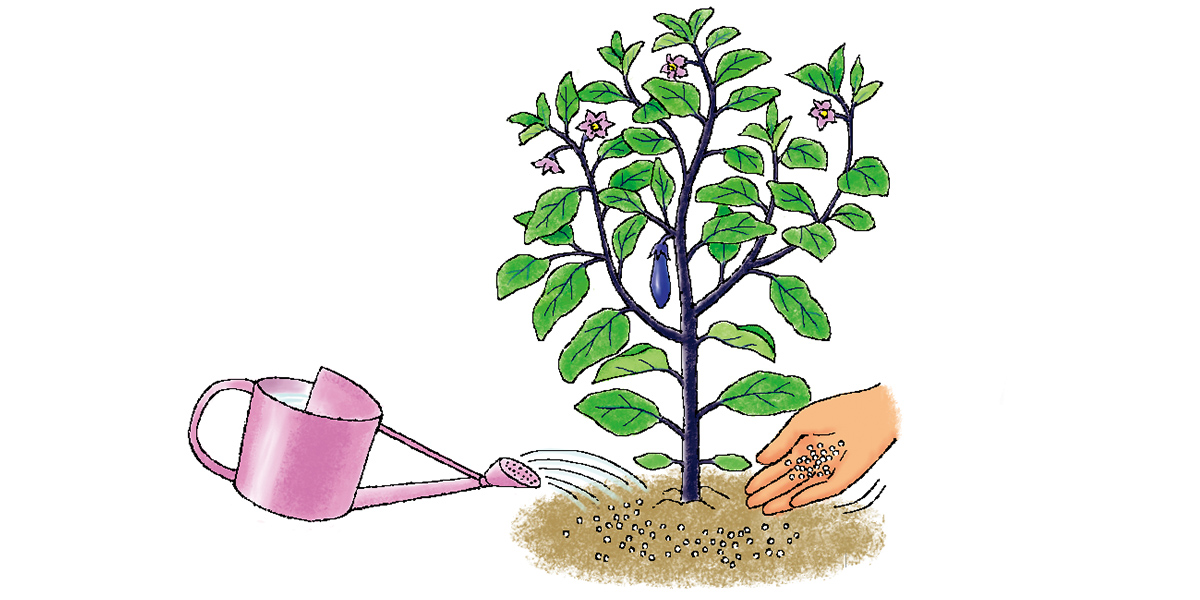

追肥

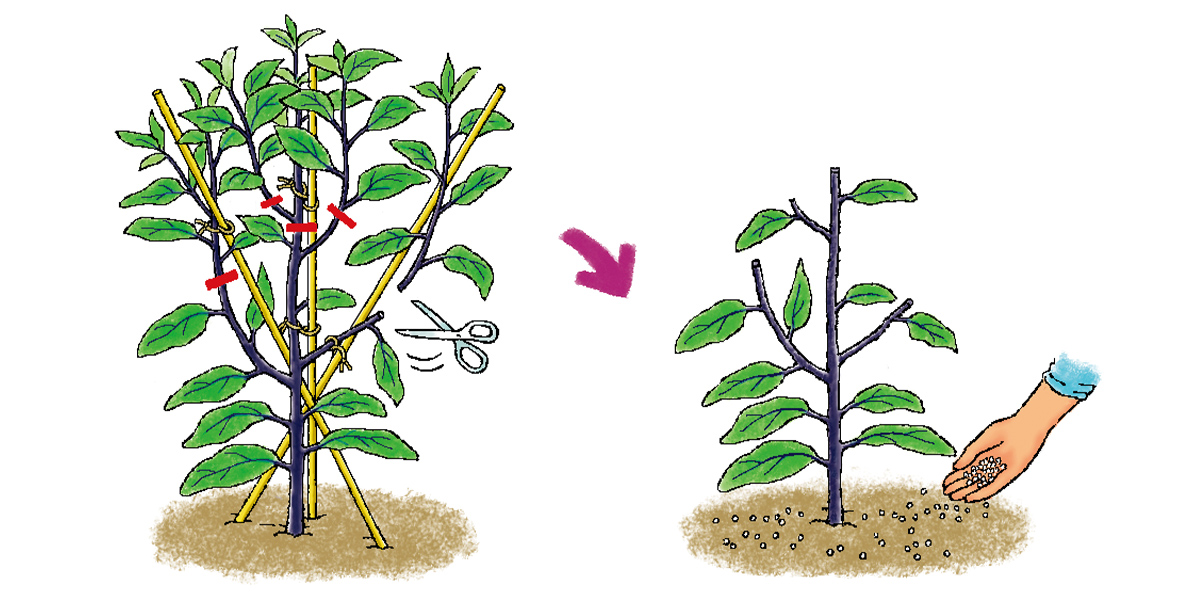

生育期間が短いので、通常は不要です。ただし、外葉の緑色が薄くなったり、新しい葉の伸び方が弱くなったりした時は、液体肥料(窒素を6%程度含むもの)を300倍程度に薄めてジョウロでまきましょう。効果の速い液体肥料がおすすめですが、粒状の化成肥料を利用する場合は、1m2あたり8-8-8なら40g、14-14-14なら20g程度を施用してください。

害虫対策

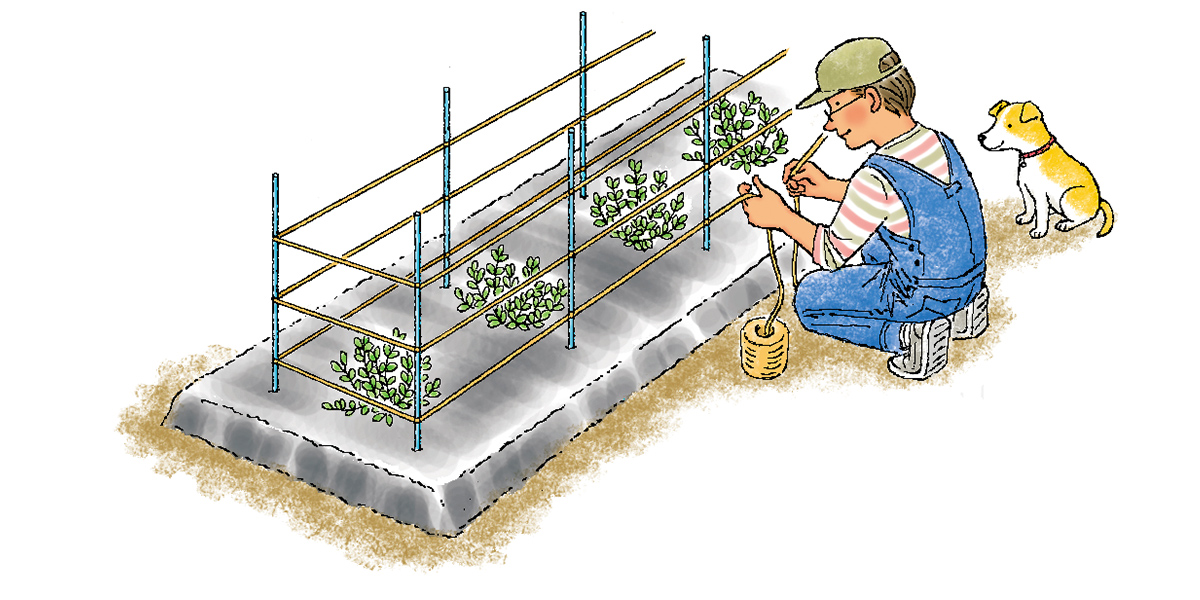

比較的、病害虫の発生は少ないですが、生育初期に食害されると生育が悪くなるので、発芽したら防虫ネットや寒冷紗をかけるのがおすすめです。防虫ネットは目が1mm以上あるとハモグリバエが通ってしまうので、0.5mm以下のものを使用してしっかり防ぎましょう。

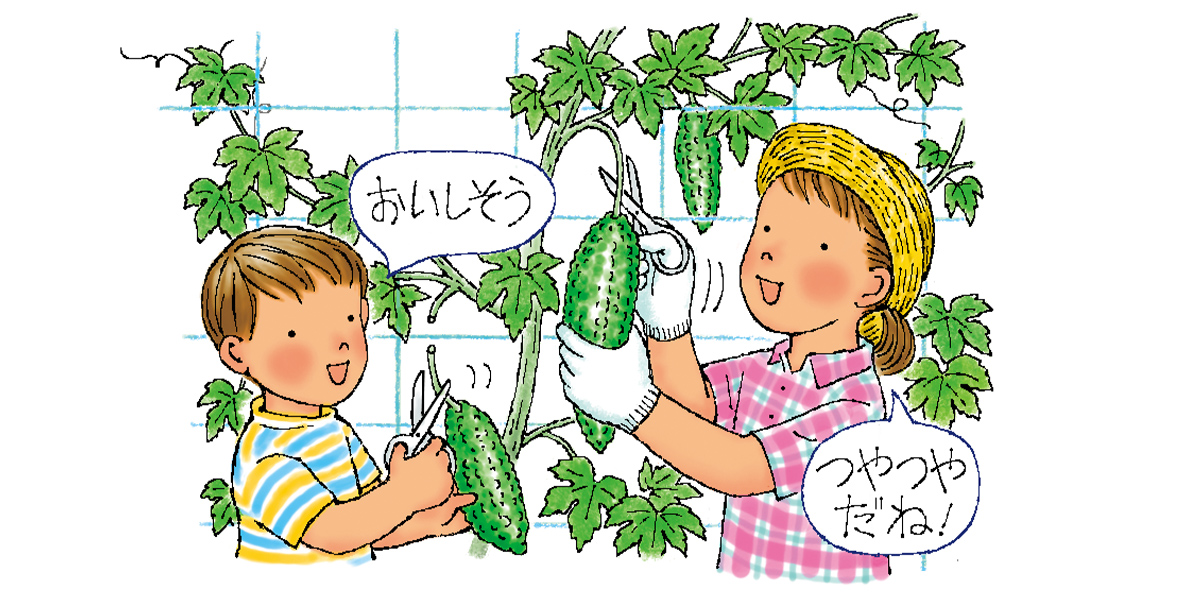

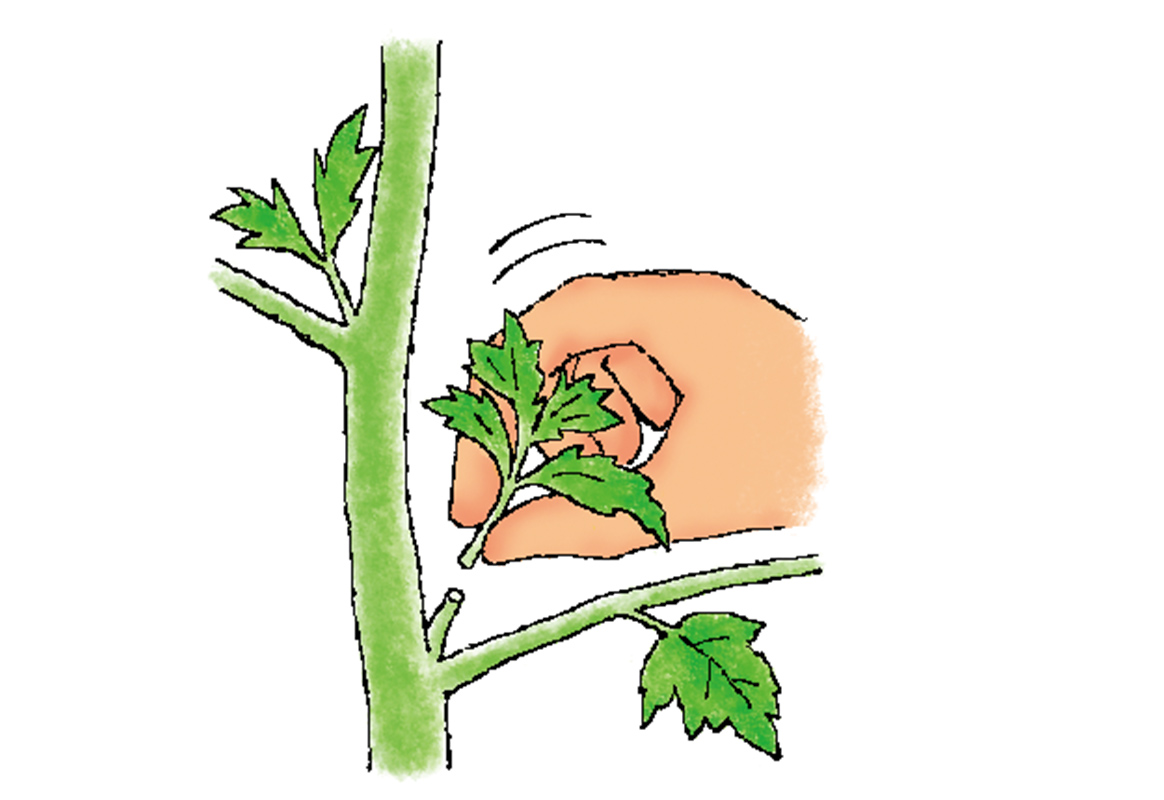

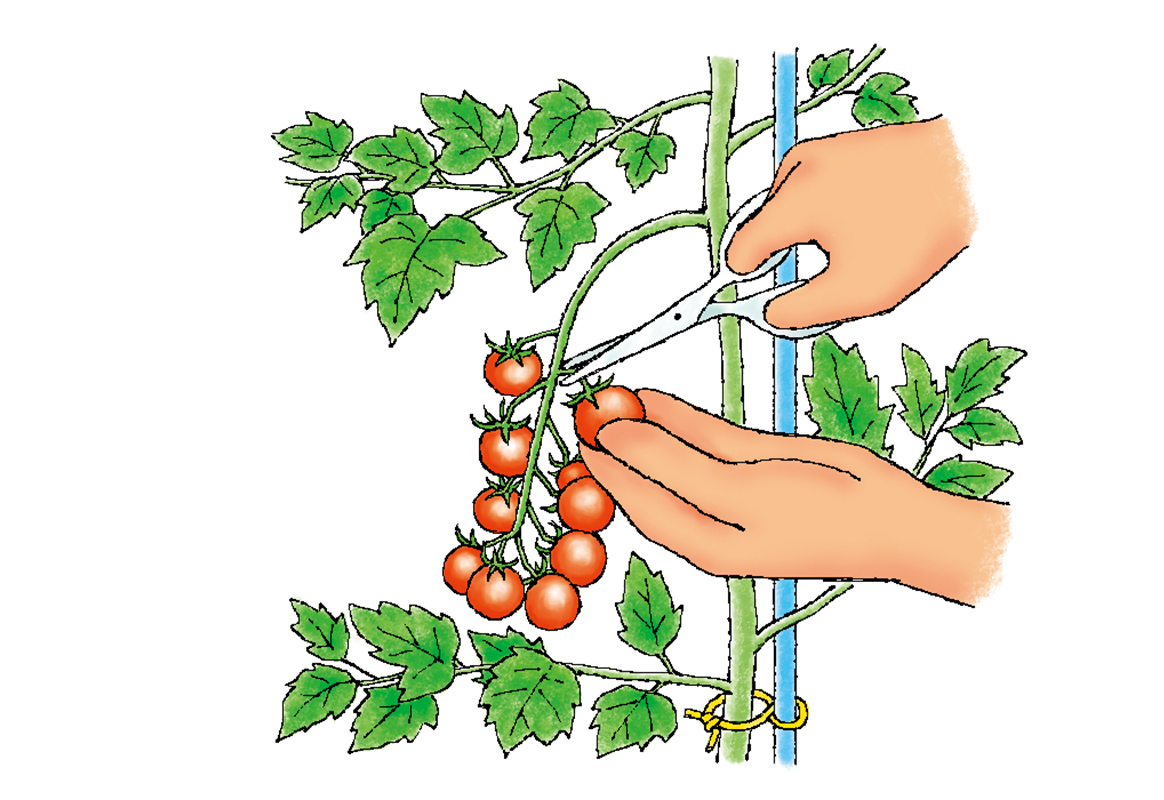

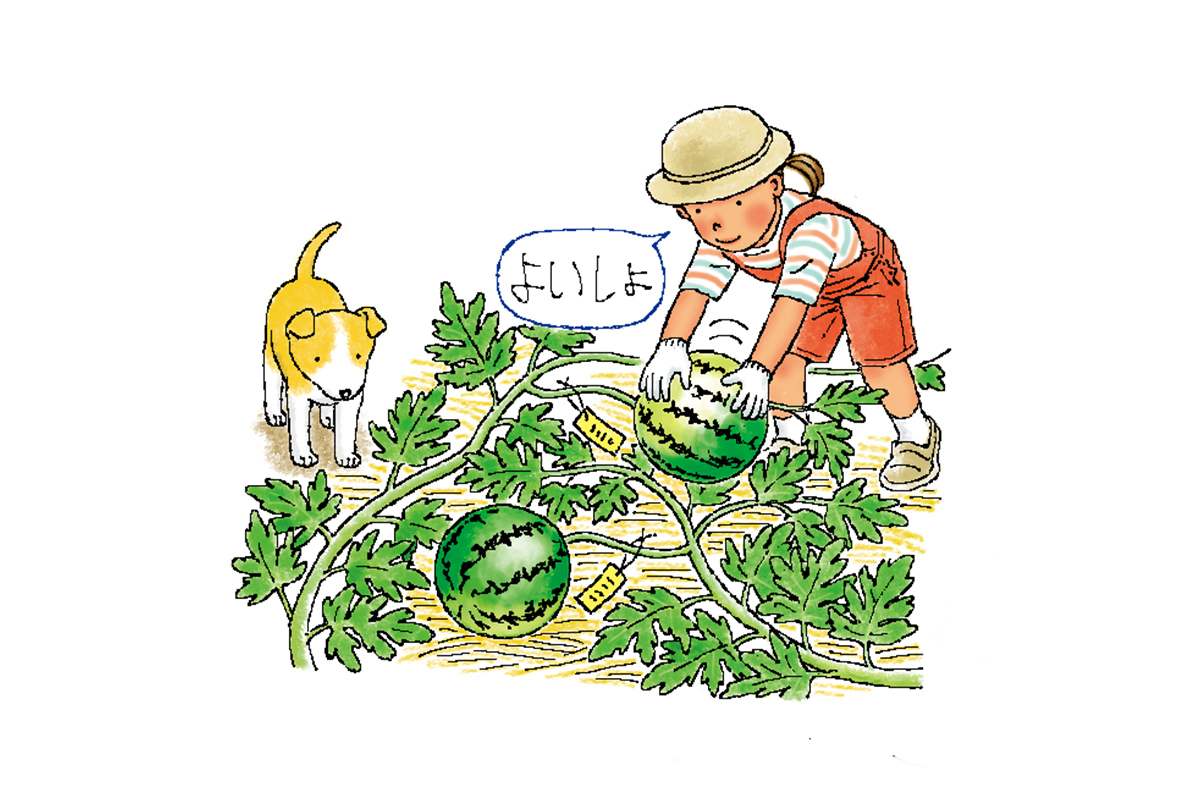

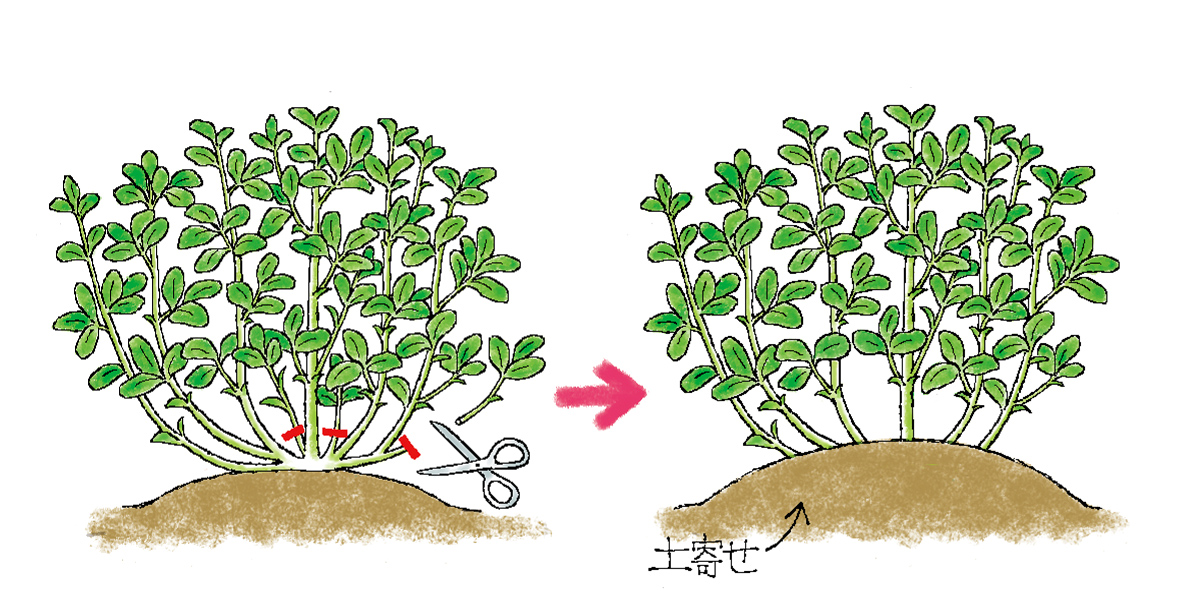

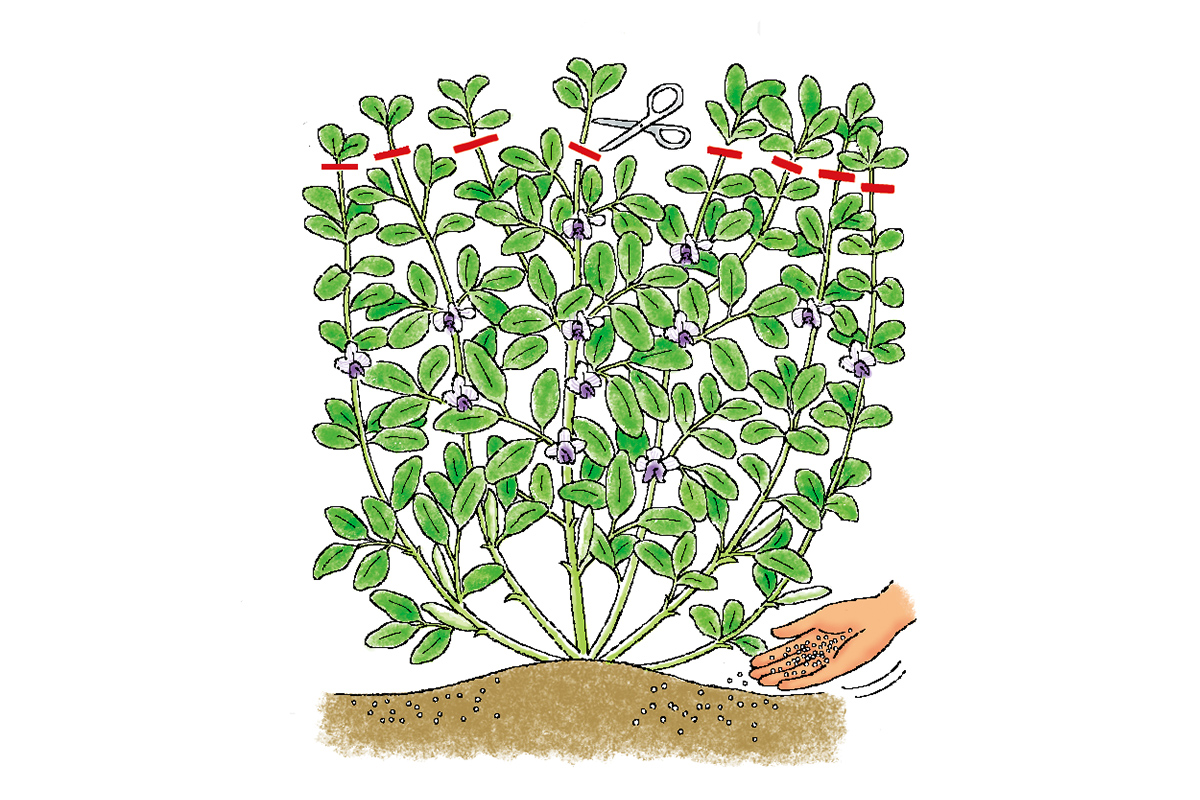

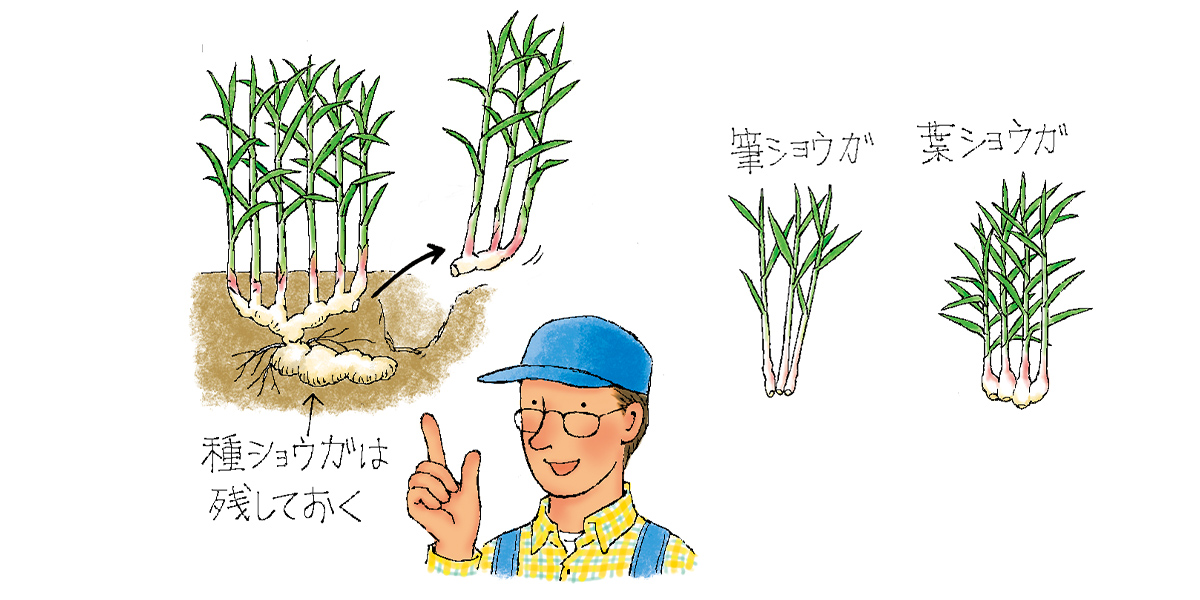

収穫

本葉が10枚以上になったら、7~8枚は残すようにして外葉から1枚ずつかき取って収穫できます。中心部が軽く巻いてきたら株元から切り取って収穫しましょう。

●土づくりワンポイントアドバイス

指導:岡本 保(元JA全農 肥料研究室技術主管)

植えつけの2週間以上前に、1m2あたり苦土石灰100gと完熟堆肥1kg(いずれも前作で施用していれば不要)を散布し、深く耕しておきます。元肥は植えつけの1週間前に、化成肥料を1m2あたり8-8-8なら100g、14-14-14なら50g散布し、土に混ぜ込みます。

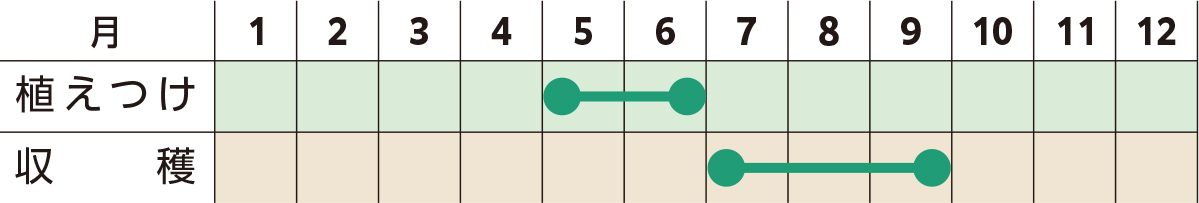

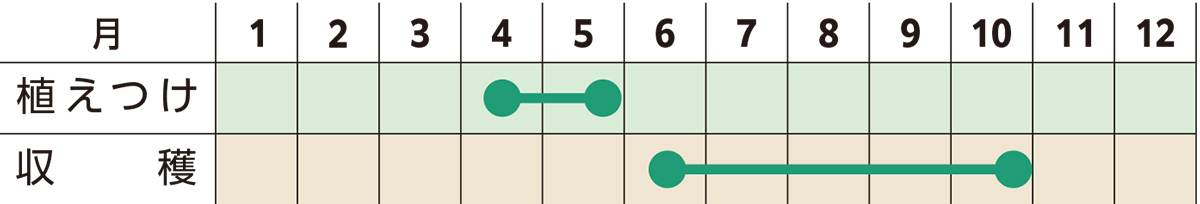

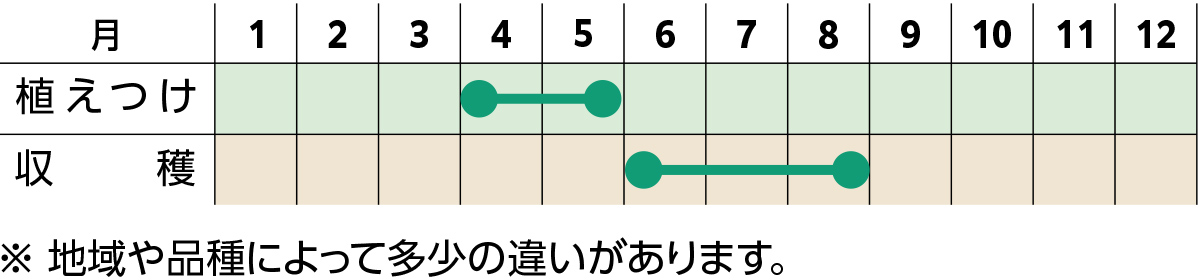

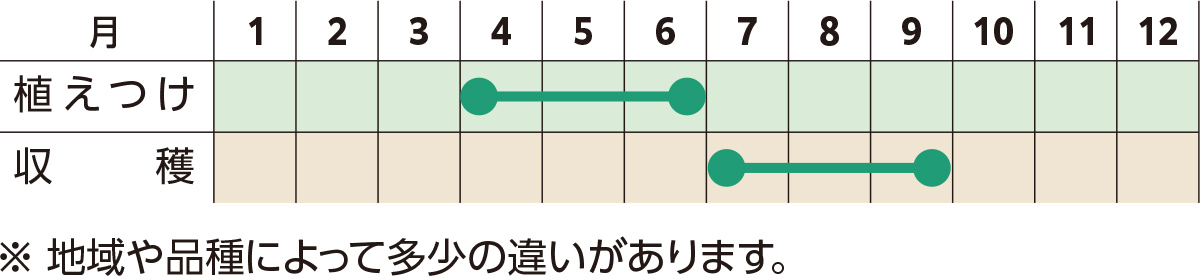

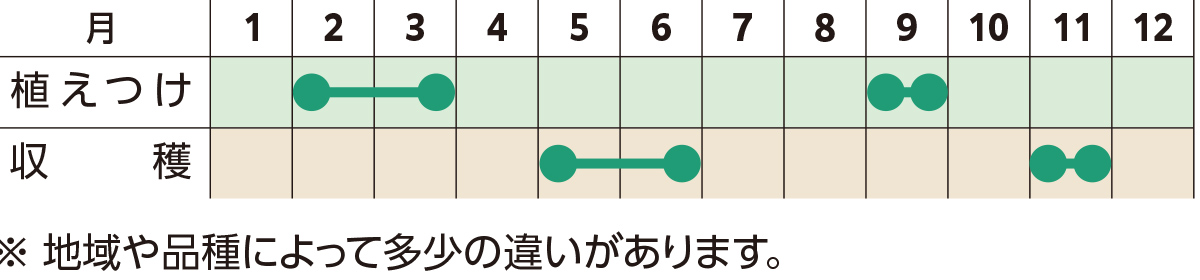

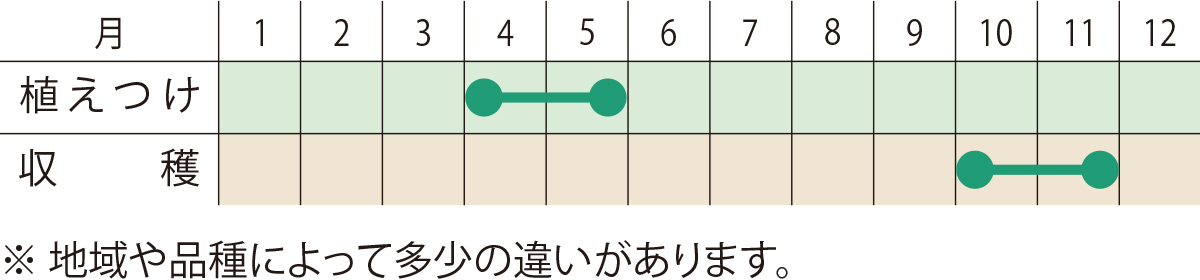

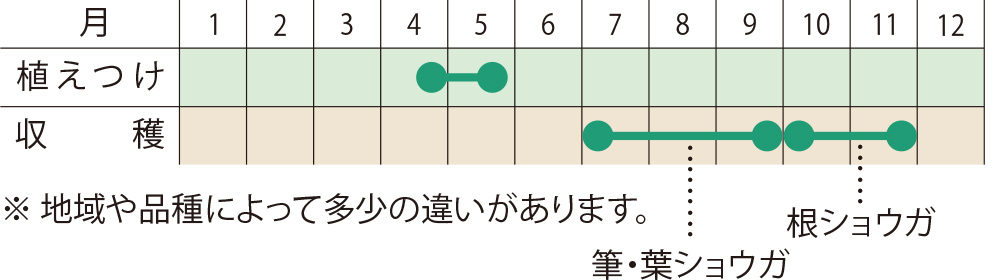

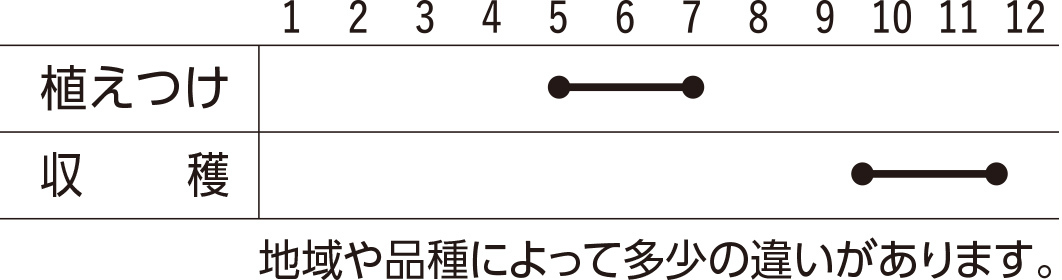

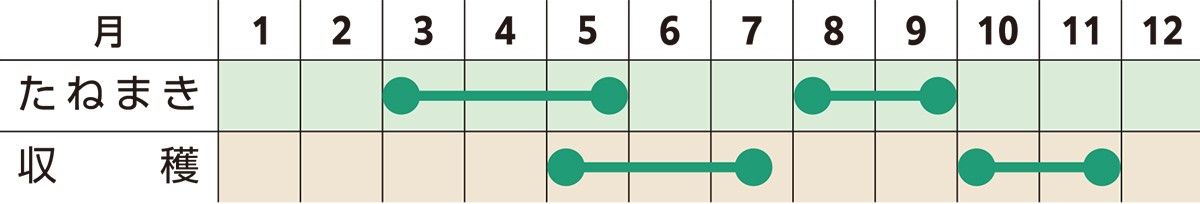

●サラダナの栽培スケジュール

(プランターでも畑でも栽培できます)

※ プランターの場合は、高温期も直まきで栽培できます。