分業方式で高品質、安定生産

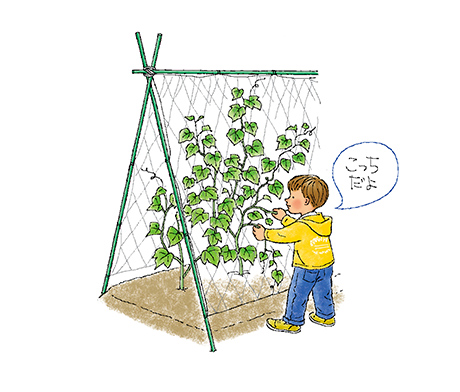

えのきたけの収穫までを簡単に説明すると、まず、トウモロコシの芯を粉砕したコーンコブミールや米ぬかなどの栄養源をブレンドして培地を作り、専用の栽培ビンに詰めて蒸気で高温殺菌後、種菌を植えつけます。温度、湿度などが管理された培養室で、菌糸を培養させ、ビン全体が菌糸で白くなったら一旦表面をかき取り菌糸に刺激を与えます。その後、湿度98%の芽が出やすい真っ暗な生育室で芽出しをし、芽が出そろったら生育に適した温度・湿度に下げ、茎が真っ直ぐ育つように紙巻きをします。暗い生育室に光を当てて成長を抑制しながら茎を充実させて、茎の長さ15cm程度で収穫します。

【写真右】培地作りから45~50日後、丁寧に手作業で収穫します。まだ早いと判断されたものは生育室に戻します

新しい種菌の開発や分業による生産システムなどに取り組み、生産性が飛躍的に向上しました。歴史ある先進的な産地として生産者が培ってきた経験と技術、仲間同士で切磋琢磨してきた探求心や情熱が品質や美味しさにつながっています。

注目の機能性表示食品

「えのきたけはとてもデリケートなきのこで、温度や湿度、光や風など芽出しから収穫まで生育状況に合わせて細やかな調整が必要です。基準となる温度や湿度はありますが、必ず自分の目と経験を基に状況を確認しながら作業の判断をします」と、中野市でえのきたけ栽培が始まった当初から生産を続けている株式会社原キノコ園の原栄二社長。3代目となる原社長は「施設内の衛生管理を徹底していますし、そもそもえのきたけは農薬を使用せず栽培している安全安心なきのこであることをもっと多くの人に知ってもらいたい」と、力強く語ります。

いつでも買えて、調理しやすい身近な食材のえのきたけは、鍋や味噌汁の具材には欠かせません。味付けした加工品は「なめ茸」として親しまれ、定番の汁物以外にも炒め物や和え物にもよく合います。きのこ類の中ではうま味成分であるグルタミン酸やビタミン B1を多く含み、低カロリーで食物繊維が豊富です。さらに、2019年10月には血圧降下作用のあるアミノ酸の一種「GABA」が含まれていることから、「機能性表示食品」(※)として表示することが消費者庁に受理されました。

(※)事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のこと。機能性の根拠や安全性に関する情報などを消費者庁に提出し受理されることで、機能性の表示ができる。

「機能性表示(GABA)が入ったパッケージにすることで市場はもちろん消費者の皆様から興味をもっていただけるようになりました。美味しくて身近な食材のえのきたけをもっともっと楽しんでいただけたらうれしいです」と、JA中野市の小林さん。

「きのこ汁を美味しく作るには前日に水からきのこを煮出して一晩置くと、うま味が十分に出ます。歯応えが欲しい場合はえのきたけをさらに追加してください。複数のきのこを混ぜて入れることで、うま味の相乗効果でより深みのある味になります」とのこと。

温かいきのこ汁が恋しい季節になりました。早速、取り入れて味わいたいですね。

●JA中野市

【えのきたけ】生産概要

生産者:86名

生産量:約4万8000トン(2021年度予定)

主な出荷先:日本全国、海外(タイ、台湾、香港、シンガポール等)