![]() 団粒構造の土がよいと聞きましたが、どのような土ですか?

団粒構造の土がよいと聞きましたが、どのような土ですか?

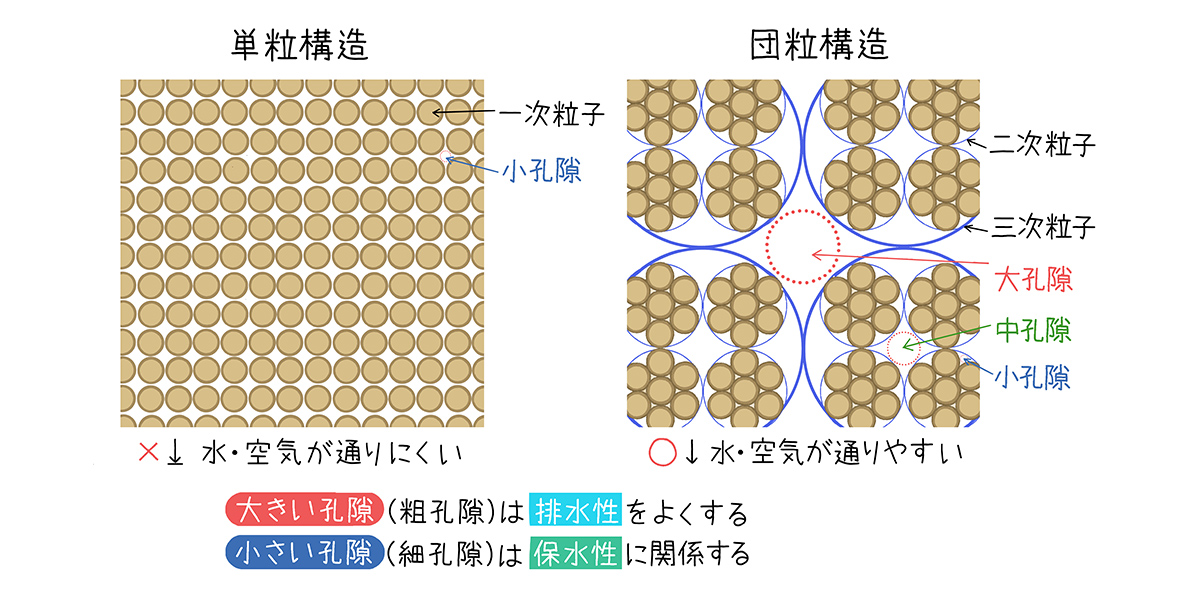

![]() 団粒構造とは、土を構成している一つ一つの粒子の集合の仕方が、下図右のように個々の粒子(一次粒子と呼びます)が集まって小さなグループ(二次粒子)を作り、更にそのグループがより大きなグループ(三次粒子)を作って並んでいる状態を「団粒構造」と呼びます。これに対して下図左のように一次粒子が二次粒子を形成せずに、単純に集合している状態を単粒構造と呼びます。下図でも分かるように、団粒構造の土には大小様々の大きさの隙間[これを孔隙(こうげき)と呼びます]があることが特徴です。大きな孔隙には通気性が良好なので常に新鮮な空気が貯えられ、小さな孔隙には毛管力により水分が豊富に貯えられます。大雨の後などには大きな孔隙にも一時的に水が溜まることはありますが、大きな孔隙には毛管力がほとんど働かないので、この水は短時間で排水されます。このように団粒構造の土は保水性と排水性という相反する二つの性質を持っています。一方の単粒構造の土には、小さな孔隙のみで大きな孔隙がほとんどありません。一定の土の体積に占める孔隙の割合も団粒構造に比べると少なめです。このため空気を貯える孔隙がほとんどなく、また一次粒子がぎっしり詰まっているため、排水性も不良です。

団粒構造とは、土を構成している一つ一つの粒子の集合の仕方が、下図右のように個々の粒子(一次粒子と呼びます)が集まって小さなグループ(二次粒子)を作り、更にそのグループがより大きなグループ(三次粒子)を作って並んでいる状態を「団粒構造」と呼びます。これに対して下図左のように一次粒子が二次粒子を形成せずに、単純に集合している状態を単粒構造と呼びます。下図でも分かるように、団粒構造の土には大小様々の大きさの隙間[これを孔隙(こうげき)と呼びます]があることが特徴です。大きな孔隙には通気性が良好なので常に新鮮な空気が貯えられ、小さな孔隙には毛管力により水分が豊富に貯えられます。大雨の後などには大きな孔隙にも一時的に水が溜まることはありますが、大きな孔隙には毛管力がほとんど働かないので、この水は短時間で排水されます。このように団粒構造の土は保水性と排水性という相反する二つの性質を持っています。一方の単粒構造の土には、小さな孔隙のみで大きな孔隙がほとんどありません。一定の土の体積に占める孔隙の割合も団粒構造に比べると少なめです。このため空気を貯える孔隙がほとんどなく、また一次粒子がぎっしり詰まっているため、排水性も不良です。

植物の根は水を吸いながら同時に呼吸もしています。このため植物が良好に生育するためには、土の中には水と空気の両者が共存している必要があります。団粒構造の土には水も空気も豊富に貯えられているので、植物の生育にとって理想的な土と言えます。土の中の微生物も呼吸をしているので、微生物の生息にも好適な環境です。

団粒構造の土を作るには、完熟堆肥などの有機物の施用が有効です。これは、有機物は土の中の微生物のエサとなり微生物を増殖させますが、微生物は納豆菌のように粘りがあるものが多いので、一次粒子同士を適度な強さで粘着させ二次粒子や三次粒子を作るからです。適量の有機物の施用で、水も空気も貯えた団粒構造の土を作りましょう。