花や若採りエシャロットも魅力、ラッキョウ

2023.08

新鮮で美味しい野菜を自分で作りたい、という人のための家庭菜園入門ガイド。プランターでも畑でも作れる品目を選び、わかりやすく、かわいいイラスト付きで説明します。どうぞご利用ください。

宮城登米産「ササニシキ精米」を20名様に

2024.04

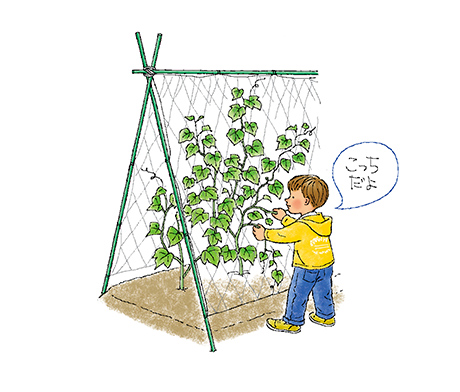

支柱の立て方(直立式と合掌式)

2022.01

石灰は毎作必要ですか?

2021.09

つるありとつるなしで栽培方法が異なる、インゲン

2021.05

肥料をまくタイミングは?

2020.02

長く収穫を楽しめる、ニラ

2022.02

水はけの悪い畑を改善するには?

2021.06

プランターの土は何度も使えますか?

2021.12